在当代教育学界,"蒙台梭利"这个名字已成为创新教育的代名词,然而每当这个词汇出现在公众视野时,总伴随着一个令人惊愕的疑问:"蒙台梭利是男的女的?"这个看似简单的问题,折射出教育史认知中的深层困境——作为现代幼儿教育体系奠基人之一的玛丽亚·蒙台梭利博士(Dr. Maria Montessori),其性别认知竟成为公众理解其教育理念的第一道门槛,这种现象不仅关乎个人性别认知,更映射出教育史书写中的性别遮蔽现象。

名字误读背后的文化密码 当"蒙台梭利"这个音译名在中文世界传播时,其发音的刚硬感与西方姓氏的陌生感交织,构成了性别误判的初始动因,在汉语语境中,带有"利""蒙"等字眼的词汇常被赋予阳性联想,这种语言认知惯性使不少初次接触者产生先入为主的男性想象,这种现象在跨文化传播中并非孤例——法国存在主义作家西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)的中文译名也曾引发类似困惑。

更深层的症结在于教育史的书写传统,当我们回溯19世纪末至20世纪初的教育改革浪潮,历史叙事往往聚焦于约翰·杜威、裴斯泰洛齐等男性教育家,这种选择性记忆构建的集体认知框架,使得公众在面对女性教育先驱时,潜意识里仍期待其符合传统性别角色,蒙台梭利突破性的教育实践与其女性身份的"不协调",恰成为认知冲突的引爆点。

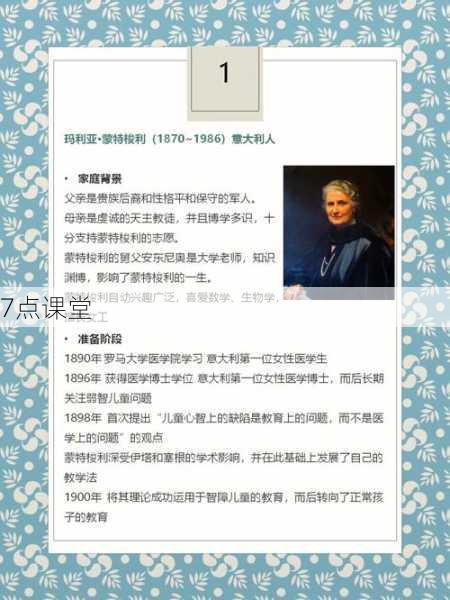

颠覆传统的教育革命者 1870年出生于意大利的玛丽亚·蒙台梭利,26岁即成为意大利首位女医学博士,在罗马精神病院工作期间,她发现智力障碍儿童对感官刺激的敏锐反应,由此开创"科学教育学"先河,1907年在罗马贫民区创办"儿童之家",其教育实践彻底颠覆传统教学模式:取消固定课桌、废除填鸭式教学、创设系统教具,这些创举在当时的教育界无异于平地惊雷。

蒙氏教育法最核心的"敏感期"理论,源于女性特有的生命观察视角,通过对0-6岁儿童近千小时的系统观察,她发现儿童在不同发展阶段对秩序、语言、动作等存在特殊敏感性,这种基于实证的观察方法论,打破了当时教育研究中男性主导的理性主义范式,其著作《童年的秘密》中关于母性本能的论述,更彰显出女性教育家的独特认知维度。

性别遮蔽的双重困境 在蒙台梭利教育法全球传播过程中,性别偏见如影随形,1915年旧金山世博会上,蒙台梭利教室示范教学引发轰动,但《纽约时报》的报道标题却是《意大利医生的神奇教室》,这种职业身份与性别称谓的错位,暴露了当时社会对女性专业成就的认知局限,更值得玩味的是,蒙氏教育法在英美传播初期,常被误认为某位男性教育家的理论体系。

这种性别遮蔽存在双重机制:在实践层面,蒙台梭利学校强调教师作为"环境准备者"的辅助角色,这种去中心化的教育理念,客观上削弱了创始人的个人光环;在理论层面,其教育哲学强调儿童自主性,与强调教师权威的传统模式形成鲜明对比,这种理念创新反而模糊了创造者的性别特征,当教育革命足够彻底时,革新者本身的身份特征竟成为被消解的对象。

重估女性教育家的历史坐标 蒙台梭利的个案揭示出教育史研究的认知盲区,据统计,在20世纪主要教育理论体系中,女性创立者占比不足15%,但她们贡献了70%以上的早期教育创新理论,这种悬殊比例与格特鲁德·斯泰因(Gertrude Stein)提出的"创造性遗忘"机制不谋而合——社会集体记忆更易接纳符合性别期待的历史叙事。

重审蒙台梭利的人生轨迹,处处可见突破性别桎梏的印记:作为单身母亲,她将私生子送入寄养家庭以专注教育事业;在法西斯政权压迫下坚持教育理念,最终流亡异乡;72岁高龄仍亲赴印度培训教师,这些生命历程与其教育理念形成镜像关系——正如她主张儿童应该突破成人预设的框架,其本人也在不断突破社会为女性设定的边界。

教育创新中的性别维度 蒙台梭利教育法蕴含的性别平等意识超前于时代,她设计的教具突破性别刻板印象:男孩可以操作粉色立方体,女孩也能使用工具锤,这种环境设置暗合其"人类倾向"理论——儿童发展需求超越性别差异,最新脑科学研究证实,蒙氏教育法在促进空间认知发展方面,能有效缩小传统认知中的性别差距。

在人工智能时代重审蒙氏教育,其性别价值获得新的诠释维度,她强调的触觉学习、自主探索等理念,正切合数字时代对创新人才的需求,据统计,硅谷工程师子女入读蒙台梭利学校的比例是全美平均水平的3倍,这种教育选择暗示着未来人才培育的新方向,当科技革命不断模糊性别边界时,蒙台梭利教育显现出惊人的前瞻性。

破壁者的当代启示 回望"蒙台梭利是男是女"这个质朴疑问,我们看到的不仅是个体性别认知的偏差,更是教育史重构的迫切需求,在STEM教育备受推崇的今天,玛丽亚·蒙台梭利的故事提醒我们:教育创新从来不是性别专属的领地,突破性思维往往诞生于既定框架之外,当社会终于不再惊讶于教育家的女性身份时,或许才是真正的教育平等来临之时。

这位用毕生精力诠释"教育应如自然展开"理念的先驱,其人生本身就是最好的教育范本——正如她所言:"儿童是成人之父",真正的教育革新,永远始于对既有认知的勇敢突破。