历史迷雾中的流放诗篇

公元758年深秋,年近花甲的李白在浔阳江头接到朝廷的流放诏书,这位曾令贵妃捧砚、力士脱靴的"谪仙人",因卷入永王李璘的军事叛乱,被判长流夜郎,这条西行的流放之路,不仅在地理上跨越了唐代三千里的山水阻隔,更在文学史上凿刻出中国诗歌史上最璀璨的精神岩层,当世人在《早发白帝城》的轻舟快意中触摸到盛唐余韵时,却鲜少有人注意到,这些惊世绝唱背后,承载着诗人如何在绝境中重构生命意义的深层密码。

流放诗作的三重时空结构

现存的李白夜郎诗作共计17首,其创作时间贯穿流放全程,从《流夜郎永华寺寄浔阳群官》到《放后遇恩不沾》,这些作品构建起独特的三维诗歌空间:在现实地理的艰险行旅中,诗人用"夜郎天外怨离居"(《南流夜郎寄内》)定格流放者的困顿;以"我寄愁心与明月"(《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》)的超现实想象解构时空;最终在"朝辞白帝彩云间"(《早发白帝城》)的顿悟里完成精神涅槃,这种时空的交错并非简单的艺术手法,而是诗人在生存绝境中重构认知体系的艰难历程。

山水意象中的生命对话

在《上三峡》的创作中,巫山十二峰化为具象的生命困境:"三朝上黄牛,三暮行太迟,三朝又三暮,不觉鬓成丝。"看似白描的航行记录,实则暗含庄周"有待无待"的哲学思辨,当诗人目睹"白帝晓猿断,黄牛过客迟"的险峻景象时,自然山水已不再是单纯的审美客体,而成为承载生命重量的精神容器,这种物我关系的转化,在《自巴东舟行经瞿唐峡》中达到巅峰:"江寒早啼猿,松暝已吐月",寒江冷月与羁旅愁思浑然相融,创造出中国山水诗前所未有的生命质感。

流放书写的艺术突破

这一时期的创作呈现出明显的艺术嬗变,在《经乱离后天恩流夜郎忆旧游书怀》中,长达八十二句的鸿篇巨制打破诗人惯用的乐府短章模式,以史诗笔法重构个人命运与时代剧变的关系,语言风格亦从"仰天大笑出门去"的恣肆转为"万里南迁夜郎国,三年归及长风沙"的沉郁顿挫,特别值得注意的是音韵系统的革新,流放诗作中大量出现的入声字与仄声韵,如"夜郎万里道,西上令人老"(《江夏赠韦南陵冰》),在听觉层面构建出滞重艰涩的时空质感。

自我救赎的精神轨迹

在流放诗群中,《早发白帝城》的创作时点具有特殊意义,考据显示此诗作于759年流放途中突逢大赦之时,但最新研究指出,诗中"轻舟已过万重山"的快意抒写,实为诗人在流放初期建构的心理预设,这种通过诗歌创作实现自我救赎的精神实践,在《流夜郎题葵叶》中展现得尤为清晰:"惭君能卫足,叹我远移根,白日如分照,还归守故园。"以葵叶向阳的物性,隐喻士人忠贞不渝的精神品格,开创了"贬谪文学"中"物格化"书写的新范式。

文学史视野中的夜郎诗群

李白的夜郎诗作恰如时代精神的棱镜,折射出盛唐向中唐过渡期的文化转型,当我们将这些作品与同时期杜甫的《秋兴八首》、王维的《辋川集》对读时,可以清晰看到:在集体性的精神困顿中,李白选择以诗歌重构生命价值体系,而不同于杜甫的史诗性记录或王维的禅意超脱,这种独特的应对方式,直接影响了中唐刘禹锡的贬谪诗创作,并在宋代苏轼的"黄州突围"中得到创造性继承。

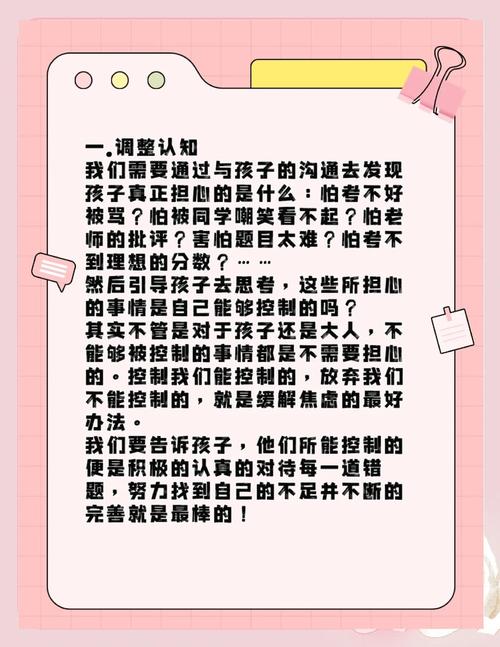

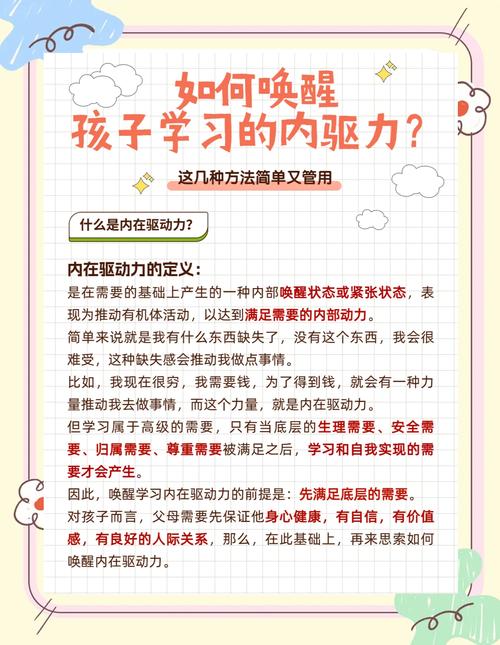

现代教育的启示价值

在当代语文教育中,李白的流放诗篇不应止步于文学技法的分析,当我们将《早发白帝城》与流放背景并置解读时,学生能深刻体会"轻舟已过万重山"背后包含的生命韧性,这种将人生困境转化为艺术创造的案例,为青少年应对成长挫折提供了经典范式,在《南流夜郎寄内》"北雁春归看欲尽,南来不得豫章书"的诗句中,我们读到的不仅是夫妻离散的悲情,更是中国文人对家庭伦理的终极坚守。

重估夜郎诗群的文化价值

当我们重新审视这些写于流放途中的诗篇,会发现它们构成了李白创作生涯中最具精神深度的作品集群,在这些沾满夔州夜露、浸透巫山云雨的诗行里,那个"天子呼来不上船"的狂放诗人完成了向"天地一沙鸥"的哲人蜕变,这种在绝境中绽放的艺术生命,不仅重塑了中国诗歌的美学维度,更为后世留下了如何在困厄中保持精神超越的永恒启示,在这个意义上,夜郎西的流放之路,恰恰成就了中国诗歌史上最壮丽的精神远征。