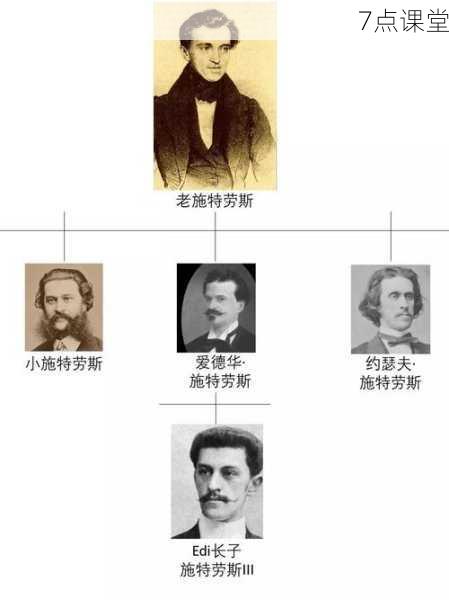

跨越时空的家族印记

在19世纪的欧洲音乐史上,一个姓氏犹如璀璨星辰般照亮了整个古典音乐的天空——施特劳斯,这个音乐世家以其独特的艺术魅力,将奥地利首都维也纳塑造成"音乐之都"的文化图腾,当我们探寻"施特劳斯是哪个国家的"这一问题时,答案背后隐藏的不仅是地理坐标的确认,更是一部欧洲音乐文明的发展史,施特劳斯家族三代音乐家跨越半个多世纪的艺术传承,完美诠释了奥地利民族音乐如何从多瑙河畔走向世界舞台的历程。

音乐王朝的建立者:老约翰·施特劳斯

1804年出生于维也纳的老约翰·施特劳斯(Johann Strauss I),是这个音乐王朝的奠基人,这位出身酒馆乐师的天才音乐家,在1835年接受奥地利皇室任命成为宫廷舞会音乐总监,标志着施特劳斯家族正式登上主流音乐舞台,他创作的《拉德茨基进行曲》至今仍是维也纳新年音乐会的压轴曲目,其作品中蕴含的奥地利民间音乐元素,如典型的兰德勒舞曲节奏,成为后来圆舞曲发展的重要基因。

在维也纳会议后的复辟时期,老施特劳斯敏锐捕捉到市民阶层对娱乐音乐的需求转变,他将原本属于贵族沙龙的宫廷音乐,通过简化结构和增强节奏感,成功转化为适合大众舞会的音乐形式,这种音乐平民化的创新,不仅奠定了家族事业基础,更使奥地利音乐突破了阶级壁垒。

圆舞曲之王的艺术革命

真正将施特劳斯家族推向巅峰的,是1825年出生的小约翰·施特劳斯(Johann Strauss II),这位"圆舞曲之王"在父亲反对声中坚持音乐道路,19岁组建自己的乐队,用《蓝色多瑙河》《维也纳森林的故事》等传世之作,将奥地利圆舞曲推至艺术巅峰,值得关注的是,这些作品虽然根植于奥地利民间音乐,但和声语言的复杂化与配器手法的交响化,使其突破了舞蹈音乐的局限,成为具有独立审美价值的音乐会作品。

小施特劳斯的创作高峰期正值奥匈帝国鼎盛时期(1867-1918),他的音乐成为这个多民族帝国的文化粘合剂,在《皇帝圆舞曲》中,我们能听到匈牙利查尔达什舞曲与奥地利连德勒舞曲的精妙融合,这种音乐上的"帝国特色"恰好反映了哈布斯堡王朝统治下的文化包容性,他的全球巡演足迹远至美国,让维也纳音乐成为世界性的文化符号。

艺术疆域的多元拓展

家族第三代音乐家将创作视野投向更广阔的艺术领域,约瑟夫·施特劳斯(Josef Strauss)在《天体音乐圆舞曲》中展现的科学隐喻,爱德华·施特劳斯(Eduard Strauss)对轻歌剧的创新尝试,都显示出这个音乐世家不固守成规的进取精神,值得注意的是,他们虽然保持奥地利音乐传统,但主动吸收意大利歌剧的抒情性、法国芭蕾音乐的色彩性,形成独特的维也纳风格。

在乐器革新方面,施特劳斯家族与维也纳乐器制造师保持着密切合作,小约翰为改进圆舞曲的音响效果,要求乐器制造师增强弦乐器的共鸣箱体积,这种技术改良使乐队在露天广场演奏时仍能保持饱满音色,这种艺术与技术的互动,深刻影响了19世纪欧洲乐队的编制发展。

音乐中的国家认同建构

施特劳斯家族的音乐创作与奥地利国家认同的塑造存在深刻互动,在1848年革命期间,小约翰创作了大量爱国进行曲,这些作品后来成为奥地利民族意识觉醒的重要文化载体,特别值得研究的是《蓝色多瑙河》的接受史:这首1867年创作的圆舞曲,恰逢奥地利在普奥战争中失利后改组为奥匈帝国,作品中对自然风光的诗意描绘,成功转移了民众对政治挫败的注意力,被赋予"第二国歌"的文化地位。

在全球化传播过程中,施特劳斯音乐成为奥地利最成功的文化输出品,1872年波士顿世界和平庆典音乐会上,小约翰指挥两万人合唱团、两千人乐队演出,这种超大规模的音乐实践,本质上是将奥地利音乐符号转化为世界通用文化语言的过程,至今,维也纳新年音乐会通过卫星向90多个国家转播,持续强化着奥地利与古典音乐的象征关联。

文化遗产的现当代转化

二战后的奥地利政府将施特劳斯音乐作为国家重建的重要文化资源,1946年恢复举办的新年音乐会,巧妙地将施特劳斯音乐与战后复兴的国民信心相结合,在冷战时期,这些充满欢乐旋律的作品成为突破铁幕的文化使者,1970年代卡拉扬指挥的新年音乐会唱片在苏联的畅销,就是典型例证。

当代艺术家对施特劳斯音乐的创新诠释持续赋予其新的生命力,2014年维也纳爱乐乐团与机器人指挥家ASIMO的合作演出,2020年全息投影技术重现小约翰指挥场景,这些科技与传统的碰撞,证明经典艺术具有与时俱进的包容性,音乐学者发现,施特劳斯圆舞曲的"ABA"结构,与当代流行音乐的"主歌-副歌"模式存在形式同构,这种跨越时空的艺术共鸣,解释了为何《蓝色多瑙河》旋律能出现在《2001太空漫游》等现代影视作品中。

音乐地理学的启示

从音乐地理学视角审视施特劳斯现象,可以发现维也纳特殊的地理位置造就了其音乐文化的独特性,这座位于东西欧交汇处的城市,既是施特劳斯家族汲取创作灵感的源泉,也是其音乐向外辐射的枢纽,多瑙河航运带来的文化交融,阿尔卑斯山民谣的节奏基因,咖啡馆文化的社交需求,共同构成了施特劳斯音乐生长的文化生态。

比较同时代其他音乐流派更能凸显其价值:相比瓦格纳乐剧的哲学深度,施特劳斯音乐更强调即时性的情感传达;对比勃拉姆斯交响乐的严谨结构,其作品展现出民间艺术的鲜活生命力,这种雅俗共赏的特质,使其既能登上金色大厅的殿堂,也能融入市井街巷的日常娱乐。

永恒的文化使者

当我们回望施特劳斯家族的艺术轨迹,答案早已超越简单的国籍归属,这个音乐世家用三代人的创作,将奥地利的声音铭刻在人类文明的长卷上,从美泉宫的宫廷舞会到布宜诺斯艾利斯的探戈沙龙,从工业革命时期的欧洲到数字时代的元宇宙空间,施特劳斯音乐始终保持着文化对话的活力,在全球化与本土化交织的21世纪,这份诞生于维也纳的音乐遗产,依然在讲述着艺术超越国界、沟通人心的永恒故事。