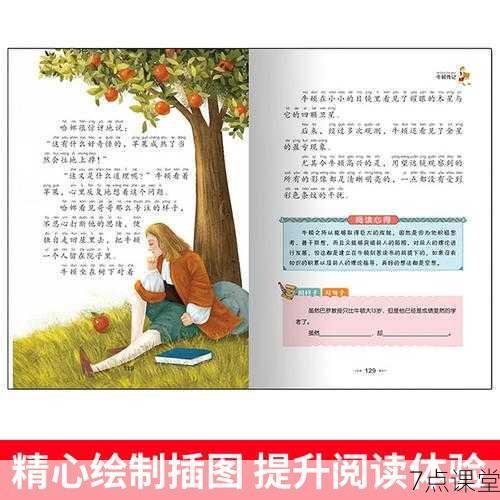

英国林肯郡的伍尔索普庄园至今保存着一棵苹果树,传说中这颗树上的果实曾启发牛顿发现了万有引力定律,当我们仰望这位科学巨人的成就时,往往忽略了那个在乡间田野奔跑的孩童,牛顿的童年充满矛盾与传奇——他是早产儿却活到84岁高龄,性格孤僻却开创了近代科学体系,12岁前几乎不会写字却成为剑桥大学教授,这些看似悖论的人生轨迹,在细究其童年经历后,却呈现出深刻的教育启示。

手工匠人的启蒙教育:从风车模型到日晷制作

1643年寒冬出生的牛顿,3岁时遭遇家庭巨变,母亲汉娜改嫁后将他托付给外祖母,这段经历造就了他敏感孤僻的性格,却也催生出独特的创造天赋,在斯托克镇的小阁楼里,年幼的牛顿用木片和铁钉复原了镇上的风车模型,这个细节常被简化为"手工课作业",实则蕴含着更深层的教育智慧。

邻居威廉·克拉克的杂货店成为牛顿的"实验室",他在这里发现不同材质纸张的透光性差异,用棱镜碎片研究光线折射,最令人称道的是他9岁时制作的"牛顿日晷":在谷仓墙壁刻画时间刻度,利用木桩投影记录时辰,精确度达到15分钟误差范围内,这种源于生活需求的实践教育,远比当时的拉丁文背诵更有效地培养了观察力和空间思维。

现代神经科学研究证实,9-12岁儿童通过动手操作获得的知识留存率可达75%,而被动听讲仅20%,牛顿的案例印证了蒙台梭利教育法的核心观点:儿童在具体操作中形成的物理经验,是抽象思维发展的基石。

田野间的自然课堂:暴风雨中的科学实验

1655年的飓风之夜,12岁的牛顿在田野进行的跳跃实验,这个常被误读为"测量风速"的举动,实则是早期控制变量法的雏形,他顺风跳跃记录距离,逆风重复测量,通过差值估算风力,这种朴素的实验设计展现出惊人的科学直觉。

在格兰瑟姆国王中学时期,牛顿的"自然笔记"记载着令人惊叹的发现:他通过观察溪水漩涡总结出流体力学规律,记录教堂钟摆运动推导振动周期公式,特别值得注意的是他用存钱罐改造的"水钟",利用水滴匀速坠落原理制作的计时装置持续使用了二十年,这个发明背后的流体力学原理直到他23岁才在《自然哲学的数学原理》中系统阐述。

教育心理学家加德纳的多元智能理论在此得到印证:牛顿展现出的空间智能(日晷制作)、逻辑数学智能(实验设计)、身体动觉智能(风力测量)的同步发展,打破了传统教育中偏重语言逻辑智能的局限。

问题少年的蜕变密码:教育环境的关键作用

牛顿在剑桥大学的入学档案显示,他14岁时被母亲强迫辍学务农,期间发生的两件事改变了他的人生轨迹:在田埂上读书忘记放牧导致羊群毁坏庄稼;用自制风筝进行夜间气象观测引发"闹鬼"传闻,这些非常规行为背后,是时任校长亨利·斯托克斯的慧眼识珠,他减免学费并亲自辅导,使牛顿得以重返校园。

斯托克斯的教育策略充满智慧:他允许牛顿在完成课业后自由研究光学现象,将拉丁文课程与其科学兴趣结合,甚至默许他在教室墙壁凿洞进行光斑实验,这种"有限度包容"的教育理念,为天才的成长保留了必要空间。

牛顿的案例揭示了特殊人才培养的关键:当儿童的非常规行为具有建设性指向时,教育者需要具备区分"破坏性顽皮"与"创造性越界"的判断力,正如当代教育学家肯·罗宾逊所言:"苹果树不会开出玫瑰,园丁要做的是辨认品种并提供适宜土壤。"

性格缺陷的转化奇迹:从社交障碍到深度思考

现存的牛顿书信显示,他自幼存在书写障碍和口吃问题,在剑桥时期仍需要秘书誊抄论文,这种交流障碍反而强化了他的内省思维,在1665年瘟疫返乡期间完成的三大发现,正是深度思考能力的集中爆发。

现代心理学研究证实,阿斯伯格综合征倾向者在系统化思维方面具有优势,牛顿每天工作18小时、忘记吃饭等行为,与其说是"勤奋",不如说是特殊神经结构带来的认知特征,他的案例提醒我们:教育不应追求性格的"标准化矫正",而需探索特质的创造性转化路径。

保存在剑桥大学的牛顿手稿显示,他在《原理》中使用的几何证明法,正是童年制作日晷时积累的空间推理能力的升华,这种从具体操作到抽象理论的思维跃迁,印证了皮亚杰认知发展理论的预见性:形式运算阶段的思维突破,需要具体运算阶段充分的身体经验积累。

重塑天才教育的三维坐标

牛顿的成长轨迹构建了特殊人才教育的三维模型:在纵轴上,家庭变故带来的情感缺失需要教育环境补偿;在横轴上,实践操作与理论学习的螺旋式交替促进认知发展;在深轴上,性格特质与专业领域的匹配实现能量转化,他的故事不仅属于科学史,更为当代教育提供了鲜活范本——那个在暴风雨中跳跃测量的倔强身影,始终提醒着我们:每个非常规行为背后,都可能跃动着改变世界的思维火花。

当我们为"问题儿童"贴上标签时,或许应该重温牛顿母校格兰瑟姆中学的校训:"智慧藏在粗糙的外壳里",教育者的使命不是打磨掉所有棱角,而是学会辨认粗粝表面下的晶体结构,用专业与耐心等待光芒的自然绽放。