翻译作为文学再创作的挑战

柳宗元《始得西山宴游记》作为"永州八记"开篇之作,其翻译实践远非简单的语言转换,这篇作于元和四年(809年)的山水游记,承载着作者谪居永州第五年的复杂心境,其文字间蕴藏的"幽峭奇崛"风格,对译者提出了三重挑战:既要准确传递文言语法特征,又要还原特定历史语境,更要捕捉文字背后的精神气象。

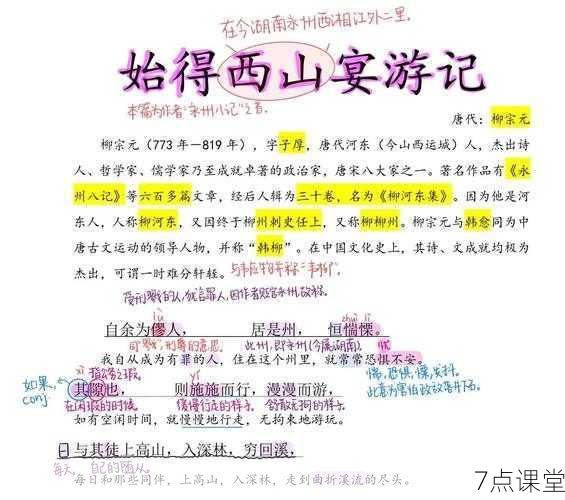

以首句"自余为僇人,居是州,恒惴栗"为例,"僇人"在现代汉语中已无对应词汇,早期译者多直译为"罪人",但结合唐律制度细究,柳宗元当时并非服刑罪犯,而是贬谪官员,现代译本开始使用"谪居者"的表述,既符合历史语境,又保留了原文自嘲中隐含的文人风骨,这种细微差别,恰是翻译需要把握的"度"——在古今语义鸿沟间架设理解的桥梁。

文化语境的现代重构

文中"其隙也,则施施而行,漫漫而游"的行走状态,当代读者往往难以体会其深意,唐代士人的"游"与现代旅游存在本质差异,包含着天地人三位一体的哲学思考,美国汉学家宇文所安译为"leisurely roaming",在"漫步"之意中注入道家"逍遥游"的哲思,这种文化意象的移植,展现了翻译作为文化解码的过程。

地理名词的翻译更能体现这种文化重构的难度。"斫榛莽,焚茅茷"中的植物名称,若直译为"cutting through hazel thickets and burning thatch grass",虽准确却丢失了原文的韵律感,香港中文大学译本创造性使用"hacking through the wild underbrush, setting fire to the stubborn brambles",通过头韵手法重现了原文铿锵的节奏,这种艺术化处理在教学中可作为跨文化表达的典型案例。

美学意境的传递路径

"悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷"这段天人合一的描写,不同译本呈现出迥异的美学取向,林语堂译本采用散文化处理,突出哲理性;而许渊冲则运用英诗格律,再现原文的韵律美,这种差异恰恰证明:经典翻译不存在标准答案,而是不同文化视角下的艺术再现。

数字处理在古文翻译中尤见功力。"岈然洼然,若垤若穴"的比喻,字面意为"有的像蚁穴突起,有的像洞穴凹陷",日本学者清水茂译为"now rising like termite mounds, now sinking like badger holes",用西方读者熟悉的动物巢穴作比,既保持意象鲜活,又避免文化隔阂,这种本土化策略在教学中可启发学生思考文化意象的转换艺术。

翻译教学的现代启示

对比1919年翟理斯译本与2010年哈佛燕京学社译本,可见百年间翻译理念的演变,早期译本多采用维多利亚时期庄重文风,现代译本则更注重语言的口语化和节奏感,这种转变提示我们:翻译不仅是语言转换,更是时代审美观念的载体。

在语文教学中,引导学生对比"苍然暮色,自远而至"的不同译文:有直译"the blue-gray twilight creeping from afar",有意译"dusk's charcoal veil enveloping the horizon",通过分析译者选择,学生能深入理解文学翻译的创造性本质,培养文本细读能力。

经典重译的当代意义

数字时代,《始得西山宴游记》的翻译呈现新形态,网络社区出现的"弹幕式翻译",在保留原文基础上加入现代元素,如将"心凝形释"译为"mind in zen mode, body on autopilot",这种跨时空对话虽非学术翻译,却为经典传播开辟了新途径。

当前翻译研究更注重多维阐释,有学者从生态批评角度解读西山意象,也有译者尝试用超文本链接注释文化典故,这些创新实践表明,经典翻译正在从语言转换转向文化阐释的多维空间。

在文言与白话的转译过程中,《始得西山宴游记》不断获得新生,每个译本都是特定文化语境下的精神对话,既是对唐代文脉的传承,也是对现代思维的回应,这种跨越千年的语言重构,不仅延续着文学经典的生命力,更在全球化语境中搭建起文化理解的桥梁,对于教育工作者而言,引导学生体会这种转换过程中的得与失,恰是培养跨文化素养的重要路径。