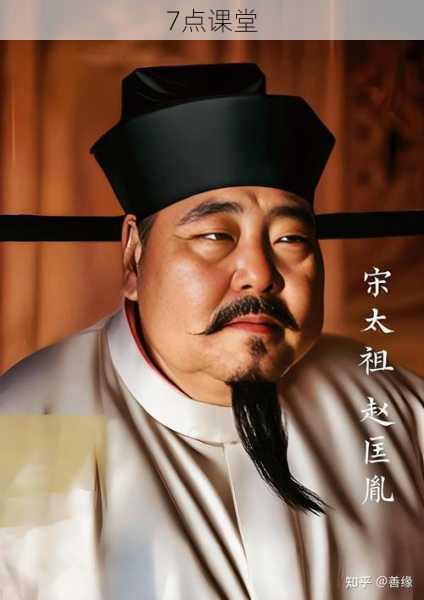

权力重构的困局与契机(约300字) 建隆二年(961年)的汴京城暗流涌动,新生的北宋王朝面临着开国君主必须直面的终极考验:如何将军事集团转化为稳定的文官体系,赵匡胤此时已通过"陈桥兵变"完成政权更迭,但五代十国"兵强马壮者为天子"的惯性仍在延续,据统计,当时全国共有节度使三十七人,掌握着超过中央禁军三倍的武装力量,这种局面与唐末藩镇割据如出一辙——据《资治通鉴》记载,唐僖宗时期节度使年俸可达40万贯,相当于中央财政收入的十二分之一。

这种军事贵族集团的尾大不掉,实则是中央集权制度结构性缺陷的产物,自安史之乱后形成的"出将入相"传统,使武将集团不仅掌握兵权,更深度渗透到民政、财政领域,赵匡胤的特殊经历使其深谙其中症结:他本人就是以殿前都点检身份夺取政权,对禁军系统的潜在威胁有着切肤之痛,这种矛盾在传统王朝更替中往往以血腥清洗收场,但这位深谋远虑的帝王选择了一条前所未有的道路。

政治博弈的巅峰之作(约400字) 七月初九的晚宴堪称中国古代政治艺术的典范,据《续资治通鉴长编》记载,赵匡胤在宴请石守信等禁军将领时,通过三次递进的对话完成权力重构:首先以"辗转反侧"的失眠状态引发将领关切,继而用"黄袍加身"的典故暗示潜在危机,最终提出"多积金帛田宅以遗子孙"的赎买方案,整个过程持续不到两个时辰,却彻底改变了中国军事权力的配置模式。

这种柔性削藩策略的成功实施,建立在精密的权力制衡网络之上,赵匡胤创造性地将"杯酒释兵权"与后续制度改革相结合:通过设立枢密院分割统兵权与调兵权,实行更戍法防止将领培植势力,推行"强干弱枝"的禁军政策,数据表明,至太平兴国年间,禁军数量从太祖初年的19.3万激增至35.8万,而地方厢军则缩减至18.5万。

这种改革避免了重蹈汉初"七国之乱"的覆辙,与汉景帝削藩引发流血冲突不同,北宋的军事贵族在获得经济补偿后主动交权,据《宋史·职官志》统计,被解除兵权的将领平均获得良田5000亩以上,其中石守信更获赐"钱百万、银万两",这种赎买政策的成本虽高,但相较于战争损耗可谓九牛一毛——唐末藩镇战争导致人口从5300万锐减至1600万,而宋初人口在和平环境下迅速恢复至3000万规模。

制度创新的历史回响(约400字) 杯酒释兵权的真正价值在于开创了非暴力权力过渡的范式,这种政治智慧在明清两代得到延续和发展:明代通过五军都督府与兵部相互制衡,清代则建立八旗与绿营的双轨体系,现代组织管理中的股权激励、职业经理人制度,都可视为这种赎买策略的现代化延伸。

在企业管理层面,这种智慧体现为控制权与收益权的精巧平衡,如同赵匡胤用经济补偿置换军事权力,现代企业常通过期权激励实现管理层过渡,数据显示,2022年全球500强企业中,82%采用股权激励计划,高管离职补偿金平均达到年薪的2.8倍,这种制度设计既保障了权力平稳交接,又避免了核心人才流失。

现代治理的历史镜鉴(约300字) 当代管理者可从这起千年往事中获得三重启示:制度惯性往往比个人意志更强大,改革需建立在对组织基因的深刻认知之上;利益补偿机制是化解既得利益集团阻力的有效手段,这要求决策者具备精确的成本核算能力;权力重构必须与制度建设同步推进,赵匡胤在解除兵权后立即推行科举改革,十年间进士录取人数增长400%,成功实现统治基础的转换。

这种历史经验在科技巨头权力交替中屡见不鲜,某互联网企业在创始人交班过程中,通过设立特别股权架构保障战略延续性,同时给予创始团队荣誉职位和专项基金,最终实现市值增长180%的平稳过渡,这恰如赵匡胤在解除将领兵权后,仍保留其节度使虚衔的智慧。

约100字) 当我们在故宫博物院凝视《雪夜访普图》时,不应仅将其视为帝王权谋的注脚,杯酒释兵权展现的是中国政治文明中特有的渐进式改革智慧,这种将暴力冲突转化为制度创新的能力,至今仍在影响着东方社会的治理哲学,在组织变革日益频繁的当代,这份千年前的政治遗产依然闪烁着启示的光芒。