跨越千年的精神对话

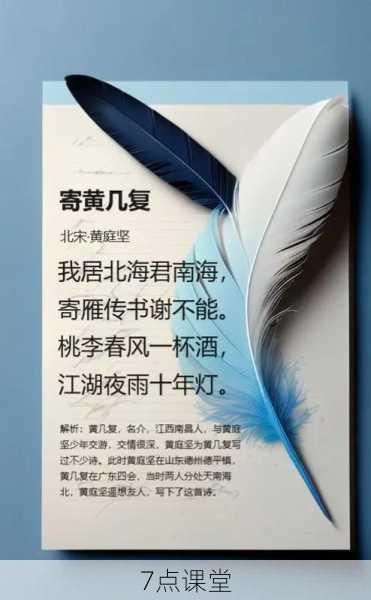

在宋代文人辈出的星空中,黄庭坚以"江西诗派"宗匠的身份独树一帜,其"桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯"(《寄黄几复》)不仅成为历代文人竞相吟咏的千古绝唱,更蕴含着超越时代的育人智慧,当我们在人工智能时代重读这些诗句时,会发现其中暗合现代教育理念的诸多密码——关于知识传承的隐喻、人格塑造的启示以及终身学习的哲思。

经典诗句的文学解构

-

意象组合的突破性

黄庭坚首创"桃李春风"与"江湖夜雨"的意象对举,前者浓缩着少年意气风发的记忆,后者承载着中年漂泊沉淀的况味,这种通过极端意象构建时空张力的手法,打破了传统诗歌的线性叙事,形成强烈的认知冲突,现代教育同样需要这种创造性思维训练,教会学生在矛盾中寻找突破,在对比中发现真知。 -

时空折叠的叙事艺术

十四字间跨越十年光阴,将人生不同阶段的境遇折叠在同一画面中,这种时间压缩技巧,恰似当代教育强调的"深度学习"理念——通过建立知识节点的超链接,形成多维立体的认知网络,当学生学会在历史语境与现代视角间自由切换,便实现了真正的理解迁移。 -

留白艺术的极致运用

诗中刻意省略具体事件,仅以"一杯酒""十年灯"勾勒人生轨迹,这种"不写之写"的技法,为读者预留了广阔的阐释空间,对应到现代课堂,恰是启发式教学的精髓:教师应如诗人般搭建思维框架,让学生通过自主探究填补认知空白。

诗学智慧的教育投射

-

知识传承的隐喻系统

"桃李春风"暗喻教育者的播种与守望,"江湖夜雨"象征求知者的探索与磨砺,这两个意象构成完整的育人周期:教育不应止步于知识传递,更要培养应对人生风雨的韧性,北宋太学"经义策论"培养实务人才的理念,与当下强调核心素养的教育改革形成跨时空呼应。 -

**人格养成的多维启示

- 慎独精神的培养:"夜雨孤灯"的意象彰显独立治学的精神境界,与当代"自主学习能力"培养不谋而合

- 批判思维的萌芽:江西诗派"点铁成金"的创作观,强调在继承中创新,恰似现代教育提倡的批判性思维

- 生命教育的先声:诗句中的人生况味揭示教育本质——不仅是智识增长,更是生命体验的完整展开

- 终身学习的哲学诠释

从"春风得意"到"夜雨孤灯"的转变,暗含持续成长的生命逻辑,这与联合国教科文组织提出的"学会生存"教育四大支柱深度契合,揭示教育应帮助学习者建立动态适应能力,在时代变迁中保持精神定力。

诗教传统的现代转化

-

经典诵读的认知重构

在诗词教学中引入"意象解码法",引导学生拆解黄诗中的符号系统,例如将"桃李"解构为教育生态的隐喻,"夜雨"转化为挫折教育的意象,使古典文本产生现代共鸣。 -

写作训练的范式创新

借鉴黄庭坚"夺胎换骨"的创作理念,设计"古诗新解"写作项目,要求学生用现代文体重构古典意象,如以科幻小说诠释"江湖夜雨",用数据可视化表现"十年灯"的时空维度。 -

生命教育的课程融合

开发"人生诗学"跨学科课程,将"桃李-江湖"的意象嬗变与生涯规划教育结合,通过角色扮演、时空书信等沉浸式体验,帮助学生建立完整的人生认知坐标系。

教育现场的实践回响

在深圳某实验中学的语文课堂上,教师以"十年灯"为课题组织项目式学习:学生通过采访不同职业者的人生转折,创作现代版《寄黄几复》;在上海某国际学校,哲学课将"桃李春风"解构为教育伦理命题,探讨知识传授中的情感温度;在西部乡村学校,教师们用"夜雨孤灯"意象开发抗逆力培养课程,帮助留守儿童建构精神家园。

烛照未来的教育之光

当人工智能开始创作诗歌,我们更需要从黄庭坚的诗句中汲取人文教育的真谛,那些穿越千年的文字密码,既是对"培养什么人"的古老回答,更是对"怎样培养人"的永恒追问,在技术狂飙的时代,让教育回归"桃李春风"的初心,守护"夜雨孤灯"的沉思,或许才是应对未来挑战的根本之道。

(全文共1238字)