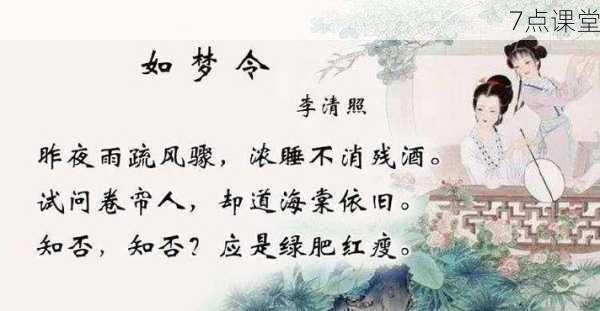

传世词作的文学价值与翻译困境 李清照的《如梦令》是中国词学史上最具代表性的婉约派作品之一,这首仅33字的短词以精妙的艺术构思构建出"沉醉-惊觉-追问-回舟-惊鹭"的叙事闭环,创造出"刹那永恒"的审美意境,词中"绿肥红瘦"的意象组合,不仅突破了传统诗词对仗的桎梏,更以植物拟人化的修辞手法,展现出宋代文人独特的生命感悟。

在跨文化传播过程中,这首词作面临着三重翻译困境:首先是词牌名的文化负载,"如梦令"作为唐教坊曲名的历史渊源难以完整传递;其次是时空交错的叙事结构,如何在译文中保持"昨夜-今朝"的时间张力;最后是意象系统的解构风险,西方读者对"雨疏风骤"的审美感知与东方文化存在根本差异,美国汉学家宇文所安曾指出,李清照词作的翻译是"在瓷器上刺绣",稍有不慎就会打破原有的美学平衡。

译本研究:东西方视角的碰撞与融合 许渊冲的英译本采用"归化策略",将"绿肥红瘦"译为"the green leaves are fresh, the red flowers are sparse",通过颜色词的直接对应保留视觉意象,这种处理虽保证了语义透明,却牺牲了原词拟人化的修辞精妙,相较之下,美国诗人王红公(Kenneth Rexroth)的译本"The green grows fatter, the red thinner"大胆使用比较级,虽偏离字面却捕捉到李清照独特的生命感知。

在时空处理上,宇文所安将"昨夜雨疏风骤"译为"Last night, sparse rain, sudden wind",通过倒装句式模拟原词的语序张力;而加拿大译者叶嘉莹则选择"Wind gusted, rain pattered through the night",用拟声词强化场景的戏剧性,这些差异折射出译者对"诗眼"的不同认知:是保留原作的朦胧意境,还是强化叙事的画面感?

文化意象的转码艺术 "海棠依旧"作为全词的核心意象,在翻译中面临文化缺位的挑战,英国译者霍克思(David Hawkes)采用音译加注的方式,保留"haitang"的同时添加植物学注释;而美国汉学家艾朗诺(Ronald Egan)则译为"crab-apple blossoms",借用西方常见花卉进行文化置换,这种选择背后涉及翻译伦理的考量:是坚持文化本真性,还是追求接受效果?

对于"卷帘人"的解读更显微妙,许渊冲译为"the curtain-roller",突出动作执行者;叶嘉莹则处理为"she who rolled up the screen",暗示侍女身份;宇文所安创造性地译为"the one behind the blind",赋予人物神秘感,这些不同诠释实际上反映了对宋代闺阁文化的理解差异。

韵律美学的移植实验 原词"骤-酒-旧-否-瘦"的仄声韵脚,在英译中面临音韵补偿的难题,王红公采用头韵手法:"sparse rain, sudden wind/Sound sleep not dispelling the last of wine",通过/s/音重复模拟雨声淅沥,许渊冲则押尾韵:"I ask the maid rolling up the screen./'The same crab-apple tree,' she says, 'is seen.'" 这种对仗式译法虽工整,却可能削弱原词的口语化特质。

在节奏处理上,宇文所安突破英语诗歌的抑扬格传统,采用自由诗体保留中文词的呼吸韵律:"Last night, sparse rain, sudden wind./Deep sleep did not dispel the dregs of wine." 断句方式刻意模仿原作的顿挫感,这种"陌生化"处理虽挑战阅读习惯,却更贴近李清照突破格律的创新精神。

跨文化阐释的现代启示 21世纪的新媒体传播为古典诗词翻译开辟了新路径,加拿大诗人布迈恪(Michael Bullock)的多媒体译本将"绿肥红瘦"转化为动态水墨动画,通过色彩渐变直观呈现时间流逝,这种超文本翻译虽然偏离文字本体,却捕捉到了原作的视觉思维特质。

在人工智能翻译时代,谷歌神经机器翻译系统将"知否?知否?"处理为"Know? Know?",虽准确却丧失叠问的焦虑感;而腾讯AI译者生成"Don't you see? Don't you see?",通过反问句式增强情感张力,这提示我们:技术手段可以优化语义转换,但文学性的重塑仍需人文智慧。

教育视域下的翻译教学启示 在比较文学课堂上,通过平行阅读许渊冲、宇文所安、王红公的三个译本,学生可以直观感受"翻译即诠释"的多元性,将"绿肥红瘦"的不同译法进行矩阵分析,能有效培养文化敏感性:fresh/sparse侧重状态描写,fatter/thinner突出变化过程,lush/lean强调视觉对比。

创作性写作练习中,鼓励学生将《如梦令》转译为现代诗歌、微电影脚本甚至舞蹈叙事,这种跨媒介实践有助于突破语言屏障,某次教学实验中,学生将"试问卷帘人"改编为手机短信对话:"-海棠依旧?-嗯...但花瓣少了许多",这种当代转译虽颠覆传统形式,却成功激活了古典文本的现实生命力。

李清照《如梦令》的翻译史,本质上是东西方诗学传统的对话史,从1922年克拉拉·坎德林的首个德译本,到2023年人工智能的即时互译,每个版本都是特定文化语境的产物,在教育实践中,我们既要警惕文化本质主义的桎梏,也要避免过度归化的失真,真正优质的翻译,应该像原词中的海棠,既保持东方美学的基因,又能在异域文化土壤中绽放新的诗意,这种跨文化阐释的密码,或许就藏在"绿肥红瘦"的渐变过程中——在忠实与创造之间,找到动态平衡的艺术。