跨越时空的国籍之问

每当教室里的学生提出"爱迪生是哪个国家的"这个问题时,总会引发一系列更深层的思考,托马斯·阿尔瓦·爱迪生(Thomas Alva Edison)作为人类历史上最伟大的发明家之一,其国籍问题看似简单,实则蕴含着深刻的历史文化内涵,这位拥有1093项专利的发明家出生于1847年2月11日的美国俄亥俄州米兰镇,纯正的美国公民身份背后,折射出的正是19世纪美国工业革命时期特有的创新土壤,当我们穿越时空回望这位"门洛帕克奇才"的生平轨迹,会发现他的国籍不仅是地理坐标的定位,更是特定时代科技创新生态的缩影。

新大陆孕育的创新基因

爱迪生的成长轨迹深深植根于美国特有的社会土壤,其父塞缪尔是加拿大荷兰移民后裔,母亲南希曾任小学教师,这样的家庭背景既继承了欧洲移民的开拓精神,又注入了新大陆特有的实用主义教育理念,在密歇根州休伦港度过的少年时期,爱迪生已展现出惊人的求知欲:12岁在火车上创办移动实验室,15岁自编自印《先驱周报》,这些经历无不彰显着美国边疆开拓时期特有的进取精神。

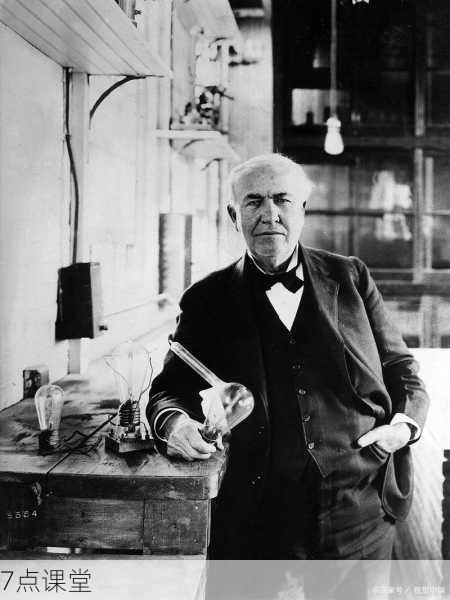

值得关注的是,爱迪生所处的19世纪中叶,正是美国专利制度蓬勃发展的关键时期,1861年《专利法》改革后,专利申请量从内战前的每年3000件激增至19世纪末的每年5万件,这种制度创新为爱迪生们的发明创造提供了法律保障,其1879年获得的白炽灯专利(US223898)就是典型例证,可以说,美国相对完善的创新生态系统,是孕育这位发明巨匠的重要温床。

发明工厂里的国家密码

1876年在新泽西州建立的门洛帕克实验室,堪称现代工业实验室的雏形,这个由工程师、机械师和科学家组成的创新团队,完美诠释了美国式集体智慧的力量,在这里诞生的碳精电极电话送话器(1877)、实用白炽灯(1879)、活动电影放映机(1891)等重大发明,都印证着爱迪生那句名言:"天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水"背后蕴含的团队协作精神。

值得注意的是,爱迪生的发明事业与美国工业化进程高度契合,当他在1879年向公众展示电力照明系统时,恰逢美国钢铁产量超越英国成为世界第一(1880年),这种时空的同步性绝非偶然,而是体现了科技创新与产业升级的深度耦合,据统计,到1890年,爱迪生电气公司已为美国300多个社区提供电力服务,直接推动了第二次工业革命在美国的爆发式发展。

国家禀赋与个人命运的共振

将爱迪生置于全球发明家群体中观察更具启示意义,与同时代英国发明家约瑟夫·斯旺相比,虽然两人几乎同期研发白炽灯,但爱迪生最终胜出的关键在于美国更成熟的商业化环境,他创立的爱迪生通用电气公司(1892年)后来发展为通用电气,这种从实验室到产业化的完整链条,正是美国创新体系的核心竞争力。

在技术标准争夺战中,爱迪生坚持的直流电系统虽然最终被特斯拉的交流电系统取代,但这场"电流之战"恰恰反映了美国科技界的良性竞争生态,当时全美已有3000多家电力公司,这种充分竞争的市场环境迫使发明家必须不断突破技术边界,数据显示,1880-1900年间美国人均专利拥有量是欧洲国家的2-3倍,这种全民创新氛围为爱迪生的成功提供了社会基础。

教育启示录:创新能力的培养密码

从教育视角审视爱迪生的成长经历,有三个关键要素值得关注:母亲南希的启蒙教育打破传统课堂束缚,允许小爱迪生在地下室建立实验室,这种体验式学习方式培养了他终身受用的实践能力;12岁起在铁路线上的工作经历,使他提前接触到电报技术等工业文明成果;底特律公共图书馆的系统自学,为其奠定了跨学科的知识结构。

当代教育工作者应当注意:爱迪生虽然仅有三个月正规学校教育,但其知识获取方式具有显著的主动性特征,他自述每天工作18小时,保持每小时阅读5页专业书籍的节奏,这种持续学习能力比学历更重要,统计显示,门洛帕克实验室的技术人员平均每天进行30次实验,这种高强度试错训练正是创新人才培养的关键。

科技遗产与当代启示

在全球化时代重审爱迪生的国籍意义,我们得到三点启示:其一,国家创新体系需要制度保障,美国1883年建立的专利商标局为发明家提供了法律庇护;其二,产学研协同至关重要,爱迪生实验室与通用电气的共生关系即是明证;其三,创新文化需要社会认同,当纽约市民在1882年目睹珍珠街发电站点亮400盏电灯时,整个社会对科技变革的接受度被根本改变。

在数字经济时代,爱迪生留给我们的不仅是具体发明,更是系统化创新的方法论,他首创的工业研究实验室模式,至今仍是硅谷科技公司的组织蓝本,数据显示,2023年全球研发投入前50强企业中,有22家采用类似门洛帕克的创新工场模式,这种跨越时空的传承印证了系统化创新模式的生命力。

当我们将目光从"爱迪生是美国人"这个事实本身移开,看到的是一幅科技创新与国家发展互动的壮阔图景,这位发明巨匠的国籍身份,既是历史的选择,也是时代的必然,在建设创新型国家的今天,理解爱迪生背后的国家创新密码,或许比记住他的国籍更有价值,正如爱迪生晚年所言:"如果我们做了所有我们能做的事情,我们必定会让自己大吃一惊"——这句箴言,既是个人奋斗的注脚,更是国家创新的启示。