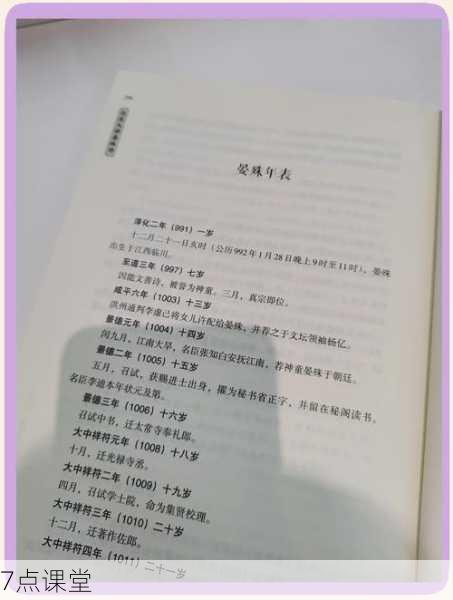

神童光环下的科举传奇(约991-1017年)

北宋淳化二年(991年),晏殊生于江西临川一个清寒的胥吏之家,这个七岁能文的早慧少年,在十四岁时以"童子科"身份参加殿试的故事,至今仍在科举史上熠熠生辉,据《宋史·晏殊传》记载,景德元年(1004年)的这场特殊考试中,少年晏殊面对真宗皇帝亲自命题的《赋得清暑殿》,以"露井银床冻欲裂,玉壶冰鉴晓犹寒"的警句技惊四座,这种超越年龄的文学造诣,不仅为他赢得同进士出身,更开创了北宋"神童举士"的先例。

在秘书省正字任上,晏殊展现出异于常人的治学态度,当同僚们流连于汴京繁华时,这个尚未及冠的少年却闭门研读典籍,这种行为在当时官僚群体中堪称异类,这种特立独行的治学品格,为其日后成为文坛领袖埋下伏笔,天禧二年(1018年),27岁的晏殊已升任翰林学士,这个本应属于资深文臣的职位,在他身上焕发出新生代的活力。

宦海浮沉:三起三落的政治生涯(1018-1055年)

仁宗朝初期的政治漩涡中,晏殊展现出卓越的行政才能,乾兴元年(1022年),他主导修订的《天圣编敕》开创了宋代法律体系化的先河,在陕西旱灾期间,他创造性实施"罢土木之役"与"募商输粟"的救灾政策,这种将经济规律与民生救济结合的施政理念,较之单纯的赈济更具可持续性。

庆历三年(1043年)的拜相,标志着晏殊政治生涯的巅峰,他主导的"庆历新政"虽因保守势力阻挠而夭折,但其提出的"精贡举、择官长"等改革措施,为后来范仲淹等人的变革提供了重要参考,特别在科举改革方面,他主张"进士先试策论,后试诗赋"的取士标准,实质性地推动了科举制度从文学取士向实务取士的转型。

三度贬谪的经历折射出北宋党争的残酷,明道二年(1033年)因反对张耆任枢密使被贬知应天府,宝元元年(1038年)受甥婿牵连贬知颍州,庆历四年(1044年)因撰李宸妃墓志遭弹劾外放,这些挫折反而催生了地方治理的创新实践,在应天府任上创立的应天书院,开创了地方官学与私学融合的新模式。

文坛建树:西昆余韵中的革新者

作为西昆体后期代表人物,晏殊的文学创作呈现出承前启后的特征,其《珠玉词》中"无可奈何花落去,似曾相识燕归来"的名句,既保留了西昆体精工典丽的语言特色,又注入了真切的人生感悟,这种"富贵气象"与哲理思考的融合,为后来苏轼的豪放词风开辟了道路。

在文学教育领域,晏殊的贡献更具开创性,他主张"学者不可无师友渊源",在汴京私邸定期举办的文会,实际成为培养文学新秀的摇篮,范仲淹、欧阳修等庆历名臣的早期创作都曾受其指点,这种门生故吏遍朝野的现象,折射出北宋文人集团的形成机制。

教育理念:科举改革与书院实践

晏殊的教育思想集中体现在"经世致用"四个字上,他主持修订的《天圣礼书》强调礼仪教育的实践性,主张"礼非虚文,当施于政事",在应天书院的教学改革中,他首创"分斋教学"制度,将经义研习与实务训练相结合,这种教育模式比胡瑗的"苏湖教法"早十余年。

对于科举制度的弊端,晏殊有着清醒认知,他在《论科举疏》中尖锐指出:"今之学者,但守注疏,无复发明。"为此推动的科举改革包括:增加策论比重,创设"贤良方正"特科,这些举措实质性地改变了北宋前期的取士标准,皇祐元年(1049年)主持贡举时录取的蔡襄、王珪等人,后来都成为革新朝政的中坚力量。

家族传承:临川文脉的延续

晏氏家族的文学基因在晏几道身上得到完美延续,这位以《小山词》名世的"小晏",虽未继承父亲的政治抱负,却将婉约词风推向新的高度,晏殊晚年亲自编订的《世昌集》,不仅是个人文集,更是为子孙树立的文学典范,这种家族化的文学传承,在北宋文化世家中颇具代表性。

晚年的晏殊在洛阳构建的"名园文会",成为北宋中期重要的文化沙龙,欧阳修《归田录》记载的"晏公小词最佳,诗次之,文又次之"的评价,恰说明其在多种文体间的自如转换,这种文学全才的特质,使其成为北宋诗文革新运动的重要过渡人物。

历史回响:多维度的文化影响

从教育史视角审视,晏殊首创的"书院官学化"模式影响深远,应天书院后来升格为南京国子监,直接推动了宋代四大书院体系的形成,其"经义与实务并重"的教学理念,为南宋事功学派提供了思想资源。

在文学史上,晏殊的词作开创了"闲雅有情思"的新境界,王国维在《人间词话》中将其"昨夜西风凋碧树"三句列为"古今成大事业、大学问者"必经之境,这种评价揭示出其文学作品蕴含的深刻人生哲理。

晏殊的人生轨迹犹如北宋文化的一面棱镜,折射出11世纪中国精英知识分子的多重面相,从寒门神童到位极人臣,从西昆余绪到革新先声,他的每一次人生转折都暗合着时代变革的脉搏,当我们重新审视这位"太平宰相"时,不应止步于"富贵词人"的刻板印象,更应看到他在科举改革、书院教育、文学传承等方面的开创性贡献,这些跨越时空的文化遗产,至今仍在提醒我们:真正的文化精英,既能立足时代潮流,又能超越个人际遇,在历史的天空中留下永恒的坐标。