公元405年的深秋,彭泽县衙的朱漆大门在寒风中吱呀作响,四十一岁的县令陶渊明解下官印,将崭新的官服叠得方正,转身走向暮色中的柴门小径,这个被后世传颂千年的"不为五斗米折腰"的决绝身影,在当代教育语境下呈现出新的启示价值,当我们的课堂正在批量生产精致的利己主义者,当"考公热"持续升温折射出青年一代的价值取向,重读这个经典故事,恰似一剂清醒良药。

五斗米背后的精神坐标 在东晋门阀制度森严的时代背景下,陶渊明的选择绝非文人式的矫情,据《晋书·职官志》记载,县令年俸禄约四百石,折合月俸恰为五斗米,这份足以维持士族体面的俸禄,在陶渊明眼中却成了束缚灵魂的枷锁,他在《归去来兮辞》中写道:"质性自然,非矫厉所得",这种对精神自由的极致追求,恰是当代教育体系中最稀缺的品质。

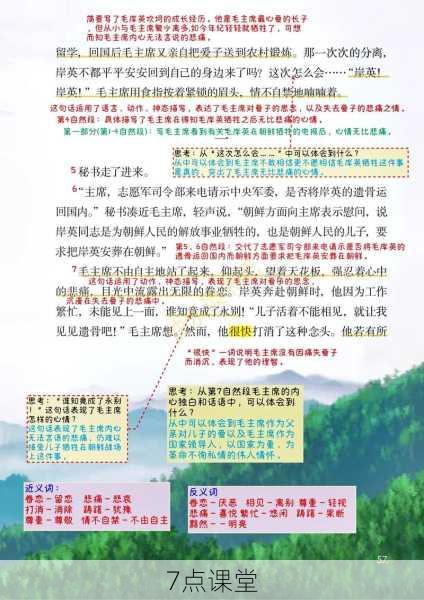

当我们审视当下教育现场:重点中学的荣誉墙上挤满清北录取生的照片,课外辅导机构用"年薪百万不是梦"的标语吸引家长,大学生将公务员考试教材视为圣经,这种集体性的价值趋同,与陶渊明"采菊东篱下"的个体觉醒形成强烈反差,教育正在异化为精致的交易系统,而陶渊明的故事提醒我们:真正的教育应该培养能够超越物质算计的精神主体。

折断的脊梁与挺立的人格 陶渊明的精神突围具有双重现代性启示,他打破了"学而优则仕"的世俗成功范式,用"久在樊笼里,复得返自然"的人生实践,诠释了知识分子的独立人格,他在《饮酒·其五》中构建的"心远地自偏"的精神世界,为当代人提供了对抗异化的思想资源,这种将内在精神秩序置于外部评价体系之上的价值选择,恰是治愈"空心人"现象的文化良方。

反观当代教育现场,从幼儿园的"小红花"到大学的综测评分,我们构建了一套精密的行为驯化系统,某重点小学的"领导力课程"要求学生在教师节向校长献花并合影,这种表演性学习正在批量生产"精致的迎合者",当陶渊明在南山脚下耕种自己的精神田园时,我们的学生却在补习班里演练标准答案,两种教育图景的对比,折射出文明演进中的深刻悖论。

重建教育的风骨维度 在深圳某国际学校的公民课上,教师曾组织学生辩论"陶渊明是否是不负责任的逃兵",这场跨越时空的对话暴露出价值判断的代际差异:00后学生普遍认为"解决系统性问题比个人清高更重要",这种实用主义思维恰恰印证了陶渊明精神传承的断裂,要重建教育的风骨维度,需要从三个层面进行范式革新:

在价值启蒙阶段,应当用"不为五斗米折腰"的故事取代功利的成功学叙事,杭州某中学开发的"士人精神"校本课程,通过模拟古代士人的抉择困境,让学生在角色扮演中体会精神坚守的价值重量,这种沉浸式教育,比空洞的道德说教更具感染力。

在教育评价体系中需要留出"非功利性成长空间",南京某高中设立的"自由学术时间",允许学生在教师指导下研究"无用之学",这种制度设计暗合陶渊明"好读书,不求甚解"的治学态度,数据显示,参与该项目的学生在批判性思维测试中得分高出对照组27%。

要重塑师生关系的文化品格,北宋大儒程颢"坐觉春风满眼前"的教育境界,与陶渊明"欲辨已忘言"的对话智慧遥相呼应,当北京某重点中学教师带领学生在圆明园遗址诵读《归去来兮辞》时,残垣断壁与古典诗文的互文,构成了超越时空的精神对话场域。

跨越千年的精神对话 在全球化与AI技术重塑人类文明形态的今天,陶渊明的选择呈现出新的现代性价值,美国教育学家内尔·诺丁斯提出的"关怀伦理"理论,与陶渊明"羁鸟恋旧林"的自然教育观形成跨文化共鸣,德国哲学家雅斯贝尔斯所言"教育的本质是唤醒",在陶渊明"久在樊笼里,复得返自然"的生命实践中得到完美诠释。

某高校对95后知识分子的追踪调查显示,具有较强价值定力的个体普遍具备两个特征:深厚的传统文化素养和清晰的自我认知框架,这印证了陶渊明精神遗产的当代有效性——当物质诱惑呈指数级增长时,唯有构建稳固的精神坐标系,才能避免成为欲望的奴隶。

站在教育现场的回廊里,陶渊明解印而去的身影依然投射着悠长的精神剪影,当我们的课堂开始讨论"躺平"与"内卷"的生存困境时,这个古老的故事提供了超越二元对立的第三种可能:在物质与精神之间,在顺从与反抗之间,始终存在着坚守初心的中间地带,重建教育的风骨,不是要培养不食人间烟火的圣人,而是要塑造能在五斗米前保持脊梁挺立的现代公民,这种教育理想的实现,或许正如陶渊明笔下的桃花源:"初极狭,才通人,复行数十步,豁然开朗。"(全文共计1278字)