在中国地理版图与文化记忆的交汇点上,黄帝陵始终是一个充满象征意味的存在,当游客在地图软件输入"黄帝陵"时,定位系统会精准指向陕西省延安市黄陵县桥山之巅的坐标(北纬35°35′,东经109°15′),然而这个现代测绘数据背后,却牵连着三千年的地理认知变迁与民族文化心理的深层建构。

地理坐标的时空演变

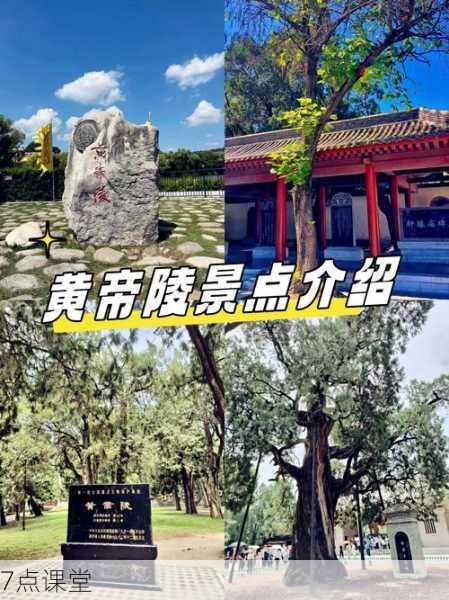

黄帝陵所在区域的地貌特征极具辨识度,桥山作为子午岭的支脉,东临沮水,西望子午岭主峰,这种"背山面水"的格局暗合中国古代理想风水模式,地质研究表明,桥山形成于中生代侏罗纪时期,其特有的页岩与砂岩互层结构,造就了海拔997米的平缓山势,这种独特的地质构造,使得陵区虽经历数千年风雨,仍保持着相对稳定的自然形态。

历代地理典籍对黄帝陵的记载呈现出明显的认知深化过程。《史记·五帝本纪》仅以"黄帝崩,葬桥山"六字记载,而北魏郦道元《水经注》已明确标注沮水与桥山的地理关系,唐代《括地志》首次出现"桥山有黄帝冢"的明确方位描述,宋代《太平寰宇记》更细化到"坊州城北五十里",这些文献记载的演变,既反映了古代地理测绘技术的进步,也映射出黄帝陵在王朝地理体系中的地位提升。

西安与黄帝陵的空间关系

现代交通网络中,从西安北站乘高铁至黄陵南站仅需1小时40分钟,高速公路车程约180公里,这种便捷的通达性常使人产生黄帝陵隶属西安的误解,黄陵县行政区划自1944年由中部县更名后始终隶属延安市,这种行政归属与地理认知的错位,恰恰折射出黄帝陵在文化地理中的特殊地位。

历史文献中的交通路线更具启示意义,唐代《元和郡县图志》记载的"长安西北至坊州三百二十里",与今测直线距离基本吻合,明代谢肇淛《五杂俎》详述的"自西安府北行,过三原、耀州,渡沮水而至"的朝圣路线,至今仍是包茂高速的基本走向,这些古今交通路线的重叠,印证了黄帝陵作为关中文化北界的重要地位。

祭祀传统中的方位建构

自汉武帝元封元年(前110年)亲率十八万大军北巡朔方归来筑台祭陵,确立国家祭祀制度以来,历代王朝对黄帝陵的方位认知始终与政治正统性紧密相关,北宋开宝五年(972年)移陵庙于桥山西麓的决策,表面是避免水患的工程行为,实则包含着"坐西朝东"的方位政治学——既符合"圣人南面而听天下"的礼制要求,又暗合宋王朝收复燕云十六州的政治期许。

明清时期形成的"三山拱卫"格局(桥山、印台山、南山)更具深意,乾隆四十一年(1776年)陕西巡抚毕沅立"古轩辕黄帝桥陵"石碑时,特意选择汉白玉材质与坐北朝南的方位,这种空间安排不仅强化了陵寝的权威性,更通过物质载体的方位属性,构建起与北京紫禁城遥相呼应的政治地理意象。

现代语境中的方位认知

1955年郭沫若题写"黄帝陵"碑时,特别强调隶书体例的庄重感与面东而立的方位选择,这种设计既延续了"紫气东来"的传统意象,又暗含新时代的文化期许,2016年黄帝陵国家文化公园规划中,设计团队刻意保留祭祀区中轴线与北京人民英雄纪念碑的经纬度呼应关系,这种跨越时空的方位对话,展现出传统文化符号的现代转译智慧。

在卫星导航时代,黄帝陵的经纬度数据虽已精确到秒级,但文化意义上的"黄帝陵在哪里"仍是一个开放命题,每年清明公祭典礼上,来自全球的华人代表在轩辕殿前三鞠躬时面向的不仅是地理意义上的正北方,更是五千年文明传承的精神坐标,这种方位认知的双重性,恰是中华文明"天圆地方"宇宙观的现代延续。

方位迷思的文化解码

民间传说中的"黄帝陵三迁说"(陕北、河北、河南),实则是不同地域文化争夺始祖认同的投射,考古发现的仰韶文化遗址群(如距黄帝陵40公里的杨官寨遗址),从物质文化层面证实了渭北高原在中华文明起源中的重要地位,而现代分子人类学对Y染色体单倍群的研究,则为黄帝陵的象征意义提供了新的科学注脚。

在文化旅游层面,黄帝陵与西安的方位关系呈现出特殊的互动模式,尽管直线距离超过百公里,但超过60%的访客选择从西安出发朝圣,这条文化走廊上的黄帝手植柏、汉武帝挂甲柏等活文物,以及沿途的黄帝文化主题服务区,共同构成了动态的方位认知体系。

当我们将卫星地图的比例尺缩小至能够同时显示西安古城墙与黄帝陵碑亭时,屏幕上的两个坐标点之间,跃动的不只是渭河与桥山的自然脉络,更是文明基因传承的精神轨迹,黄帝陵的地理方位之谜,本质上是中华文明"形而上"与"形而下"的永恒对话,经度与纬度编织的不仅是空间网格,更是连接过去与未来的文化经纬。