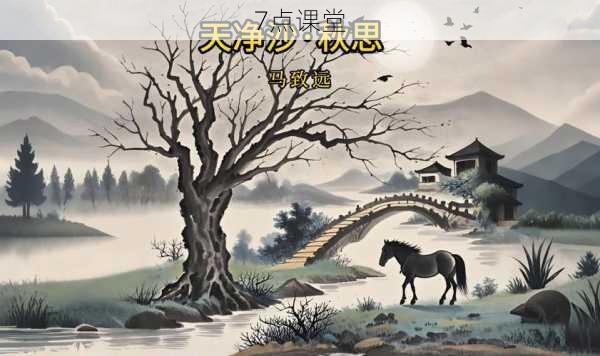

在中国古典文学的星空中,马致远的《天净沙·秋思》犹如一颗独特的超新星,其耀眼光芒穿透七个世纪的时空阻隔,至今仍在汉语文化圈内持续释放着美学能量,这首仅28字的小令之所以能够跻身"秋思之祖"的殿堂,绝非偶然的灵感迸发,而是深深植根于特定历史褶皱中的文化产物,当我们褪去对这首经典作品的惯性审美,将目光投向13世纪末至14世纪初的元代社会现场,会发现那些看似简单的意象堆砌,实则是马致远用诗歌密码编织的时代隐喻。

文化断崖下的文人身份重构 元世祖至元八年(1271年),随着忽必烈改国号为"大元",中国历史上首次出现由少数民族建立的全国性政权,这个重大历史转折对知识分子的冲击堪称毁灭性——科举制度自元太宗九年(1237年)最后一次开科后,竟中断长达78年之久,这种制度性断裂造成的影响远超我们的想象:据《元史·选举志》记载,当时全国约百万儒生瞬间失去晋身之阶,相当于整个士大夫阶层的集体失业。

马致远恰生于这个文化断层的核心时期(约1250-1324年),作为大都(今北京)的书会才人,他的生存境遇折射出元代文人的典型困境,元杂剧《范张鸡黍》中"这壁厢拦住贤路,那壁厢又挡住仕途"的唱词,生动道出了知识分子的集体焦虑,在这样的历史语境下,《天净沙·秋思》中"古道西风瘦马"的意象,实则是被时代放逐的文人群体缩影——那些曾经承载着仕途理想的"骏马",在科举断绝的"西风"中逐渐瘦骨嶙峋。

游牧文化与农耕文明的意象碰撞 元代特殊的社会结构为这首小令注入了独特的文化基因,蒙古统治者推行的"四等人制"将汉人置于社会底层,而大都作为国际性都市汇聚着来自欧亚各地的商旅,这种多元文化碰撞在《天净沙·秋思》中呈现为矛盾的意象组合:枯藤、老树、小桥、流水这些典型江南意象,与西风、瘦马、古道等北方游牧意象并置,构成独特的审美张力。

值得关注的是"夕阳西下"这个时间节点的选择,元人周德清在《中原音韵》中特别指出,马致远擅长运用"黄昏意象"营造苍茫意境,从文化地理学视角看,这个逐渐沉落的太阳恰似汉文化在元代社会的处境——虽然忽必烈推行"汉法",但蒙古旧制与汉文化的冲突始终存在,这种文明碰撞的焦虑,在"断肠人在天涯"的结句中达到高潮,将个体漂泊上升为文化漂泊的集体体验。

市井文化勃兴中的艺术转轨 科举制度的断裂意外催生了元代市井文化的繁荣,据《青楼集》记载,大都城内注册妓女达两万余人,勾栏瓦舍每日观众数以万计,马致远作为"元曲四大家"之一,其创作必然受到这种文化场域的深刻影响。《天净沙·秋思》看似传统的文人悲秋主题,实则暗含戏剧化的叙事结构:九个意象如同舞台布景般次第展开,"断肠人"的登场犹如主角亮相,这种"意象蒙太奇"手法明显带有杂剧舞台的时空转换特征。

这种艺术转轨在形式创新上更为显著,全篇突破传统诗词格律,采用"枯藤/老树/昏鸦"的鼎足对结构,这种来自民间说唱艺术的"三柱对"形式,在文人的改造下获得新的美学品格,元人燕南芝庵在《唱论》中记载的"街市小令,唱尖新倩意",正是指这种雅俗共融的创作趋向。

道教思想浸润下的精神突围 在仕途断绝的困境中,元代文人普遍转向宗教寻求精神慰藉,马致远自号"东篱",取自陶渊明"采菊东篱下"的诗意,这个名号的选择暗示着其思想深处的道教倾向,全真教在元代的兴盛为知识分子提供了新的价值体系,这种影响在《天净沙·秋思》中呈现为独特的空间建构:"小桥流水人家"的静谧与"古道西风瘦马"的动荡形成鲜明对比,看似简单的空间并置实则是"出世"与"入世"的精神博弈。

这种宗教情怀在"夕阳西下"的意象中达到哲学高度,道教内丹学说将"日落"视为修炼的重要时辰,马致远通过这个自然现象将个体的生命体验与宇宙运行规律相联结,使个人的羁旅愁思升华为对生命本质的终极追问,这种思维路径在《任风子》《陈抟高卧》等道教剧中得到更充分的展现。

文本迁徙中的经典化历程 《天净沙·秋思》的传播史本身构成独特的文化现象,现存最早的版本见于元代《梨园按试乐府新声》,题作《秋思》,明代朱权《太和正音谱》将其归入"双调"宫调,周德清《中原音韵》更推其为"秋思之祖",这种经典化过程与明清文人的文化焦虑密切相关:当汉族知识分子面对异族统治时,马致远笔下那个在多元文化夹缝中坚守汉文化本色的"断肠人",自然成为文化认同的精神符号。

值得注意的是,这首小令在20世纪的接受史出现重大转折,王国维在《人间词话》中将其推举为"纯是天籁"的典范,这种评价实则暗含新文化运动背景下对传统文学价值的重估,1949年后,作品入选中学语文教材更使其成为民族文化记忆的重要组成部分,这种经典地位的建构过程,恰恰印证了T.S.艾略特所谓"传统与个人才能"的辩证关系。

站在当代视角回望,《天净沙·秋思》早已超越单纯的羁旅愁思,成为解码中国文化基因的重要密码,当我们凝视那些在历史长河中凝固的意象群,看到的不仅是某个落魄文人的黄昏独白,更是一个民族在文明碰撞中的精神图谱,那些枯藤老树、西风瘦马,既是马致远个人的生命印记,也是中华文明在历史湍流中留下的永恒刻痕,这种跨越时空的共鸣,或许正是经典作品最本质的力量——它让我们在解码历史的同时,也照见当下的文化处境。