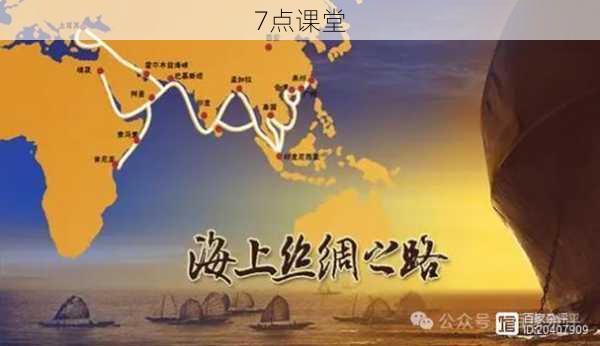

当我们翻开十五世纪的世界航海史册,郑和率领庞大船队七下西洋的壮举,始终是人类文明交流史上浓墨重彩的一笔,这场持续近三十年的远洋航行(1405-1433年),恰好处在明朝永乐至宣德年间的特殊历史节点,既展现了中华文明鼎盛时期的海洋探索精神,也折射出东方帝国在陆海战略间的深层考量,要真正理解这段历史的时空密码,我们需要将其置于具体的历史坐标系中,从政治生态、技术条件、经济基础等多维度进行立体解析。

历史时期的精准定位 郑和船队七次远航的时间跨度,精确对应明成祖朱棣(1402-1424年在位)到明宣宗朱瞻基(1425-1435年在位)的统治时期,首次启航的永乐三年(1405年),距离靖难之役结束仅三年,新政权亟待巩固;最后一次航行结束于宣德八年(1433年),此时距离明英宗即位仅剩两年,这种时间分布揭示出航海事业与皇权更迭的密切关联:远洋活动在永乐朝达到巅峰(六次航行),到宣德年间已是强弩之末,最终随着保守势力抬头戛然而止。

值得注意的是,这段时期正处于世界历史的重要转折点,当郑和船队驰骋印度洋时(1405-1433),葡萄牙亨利王子刚刚开始组织非洲西岸探险(1418年),达伽马绕过好望角(1497年)还要等待六十余年,这种时间差表明,中国航海事业在时间维度上确实具有先发优势,但这种优势未能转化为持续的海权意识。

政治背景的多重考量 永乐帝选择在政权初定时启动航海工程,背后有着深刻的政治逻辑,经过靖难之役夺取皇位的朱棣,急需通过"万国来朝"的盛况确立政权合法性,1405年首次下西洋,恰与迁都北京(1420年)、编纂《永乐大典》(1403-1408年)等重大工程同步展开,共同构成构建"永乐盛世"的政治拼图。

从地缘政治视角观察,当时的海上形势也不容乐观,倭寇侵扰东南沿海,南洋诸国朝贡体系松动,帖木儿帝国威胁西域商路,郑和船队既承担着军事威慑功能,又肩负重建朝贡秩序的重任,船队规模从首次的208艘到第七次仍保持百余艘的配置,2.7万人的常备编制远超同期欧洲船队,这种"以海制陆"的战略布局体现了明朝特殊的国家安全观。

技术条件的巅峰呈现 十五世纪初的中国,确实具备组织大规模航海的技术实力,南京龙江船厂遗址出土的11.07米舵杆,印证了《明史》中"修四十四丈、广十八丈"的宝船记载,水密隔舱、牵星过洋、组合式硬帆等技术,使船队能够实现持续两年的远洋航行,现存于福建长乐的《天妃灵应之记》碑详细记载了船队运用"过洋牵星图"导航的细节,这种将天文导航与地文导航结合的技术体系,代表了当时世界航海技术的最高水平。

值得关注的是,这些技术成果的集中爆发并非偶然,宋元时期积累的造船遗产(如泉州出土的13世纪海船)、元代四海测影的天文实践、明初官营手工业的集约化生产,共同铸就了郑和船队的技术优势,南京宝船厂遗址出土的铁锚实物重达千斤,其铸造工艺需要多座熔炉同时浇铸,这种工业化生产能力在当时的世界上绝无仅有。

经济基础的支撑与局限 支撑七次远航的经济成本问题始终是学界焦点,据《明成祖实录》记载,仅第一次下西洋就耗费银两百万两,相当于当时全国年财政收入的1/4,如此巨额开支能够持续三十年,得益于明初推行的特殊经济政策:洪武年间建立的官营手工业体系降低了造船成本,开中法保障了边军粮饷,宝钞制度虽已出现通胀但尚未崩溃,云南银矿的大规模开采(永乐年间年产银20万两)和朝贡贸易的实物结算,构成了航海活动的经济循环系统。

但这种依赖国家财政的运作模式存在先天缺陷,随着仁宣时期收缩战略的实施,内府库藏从永乐末年的600万两锐减至宣德末年的30万两,官方朝贡贸易难以为继,1433年船队归国后,主管航海事务的南京守备太监随即被裁撤,下西洋的档案文书被兵部尚书刘大夏焚毁,这些后续事件都折射出经济基础对航海事业的致命制约。

航海活动的时空余韵 郑和下西洋虽然戛然而止,但其历史影响在时空维度持续发酵,在地理认知方面,《郑和航海图》记录的530多个地名,将中国人的世界观从"西域"拓展到"西洋",在文化传播方面,随船带去的历书、量器、冠服成为东南亚国家制度建设的蓝本,满剌加(马六甲)等地的碑刻铭文至今可见明朝文化印记。

更具历史深意的是,这种大规模航海活动的中断,恰与欧洲大航海时代的开启形成鲜明对比,当明朝将战略重心转回北方边患时(1449年土木堡之变),葡萄牙人正在西非建立殖民据点(1445年),这种时空错位提醒我们:历史机遇的把握,不仅需要技术实力和经济基础,更需要持续的战略定力和开放的世界观。

郑和下西洋所处的十五世纪上半叶,既是中华文明海洋探索的巅峰时刻,也是传统陆权帝国面临历史抉择的关键节点,从1405年首航时"维绡挂席,际天而行"的豪迈,到1433年收帆时"海波不兴"的落寞,这段历史时空承载的不仅是七次航海壮举,更是农耕文明向海洋文明转型的深刻命题,当我们今天重新审视这段历史,既要看到技术辉煌背后的文明底蕴,也要深思制度局限导致的历史遗憾,这对理解中华文明的现代转型仍具有重要的启示意义。