神话与史实交织的"造字者"之争

在中华文明漫长的文字史中,"仓颉造字"的传说与许慎《说文解字》的学术成就,构成了汉字文化源流的两大精神坐标,前者被民间尊为"字祖",后者被学界奉为"字圣",二者的定位差异折射出中国文字传承中神话思维与理性考据的深刻碰撞。

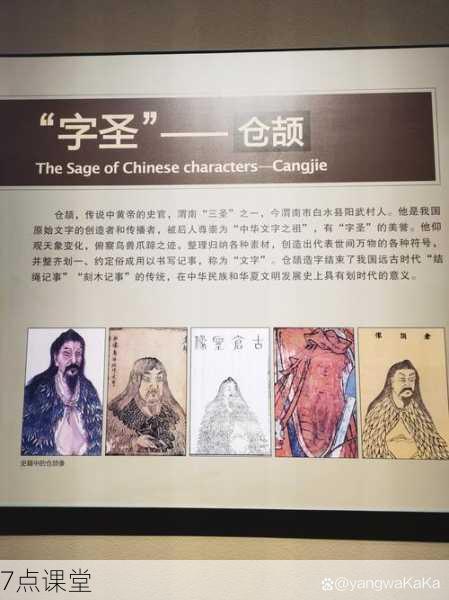

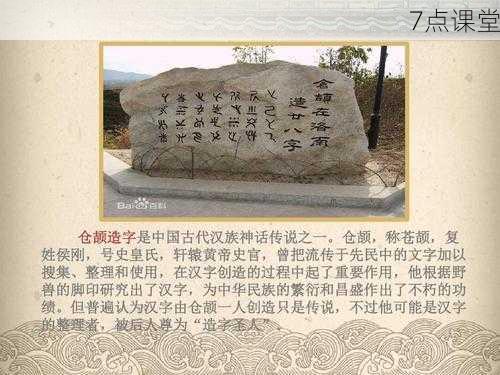

仓颉的形象最早见于《淮南子·本经训》:"昔者仓颉作书,而天雨粟,鬼夜哭。"这种充满神异色彩的记载,将文字诞生描绘为突破天人界限的壮举,先秦文献中,仓颉常与黄帝时代的史官身份绑定,暗示着文字与早期国家治理的紧密关联,而许慎作为东汉经学家,穷三十年之功完成首部系统分析汉字形音义的《说文解字》,其"六书"理论至今仍是汉字研究的根基。

这场跨越千年的"字圣"之争,本质是中华文明对文字起源认知的双重叙事:一方是集体记忆中的文化图腾,另一方是实证体系下的学术丰碑。

仓颉符号:集体智慧的神格化表达

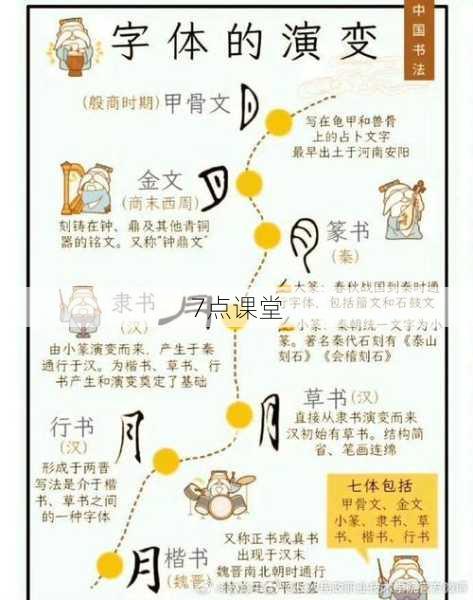

考古发现证实,汉字经历了从甲骨文、金文到篆书的漫长演化,绝非一人一时之功,但为何"仓颉造字"的传说能绵延数千年?这恰恰体现了先民对文字神圣性的集体想象。

在甲骨文中,"史"字呈手持刻刀记录之形,暗示早期文字掌握者具有沟通天人的特殊地位,周代青铜器铭文常见"子子孙孙永宝用"的表述,说明文字已被赋予超越时空的文化传承功能,仓颉传说正是这种集体意识的投射——将文字创造归功于某位半神化的智者,既满足解释文明起源的心理需求,也强化了"敬惜字纸"的文化传统。

值得注意的是,战国文献中已出现"仓颉四目"的异相记载,这种身体特征的夸张描述,实为隐喻文字创造需要的超凡观察力与思维穿透力,正如《周易》所言:"圣人立象以尽意",仓颉神话正是用超现实意象诠释文字超越具象的表意功能。

许慎突破:从神坛走向书斋的汉字科学

如果说仓颉代表文字起源的神性光环,许慎则开创了汉字研究的理性维度,面对汉代经学今古文之争导致的文字混乱,许慎在《说文解字·叙》中痛陈:"诡更正文,乡壁虚造不可知之书,变乱常行,以耀于世。"这种对文字规范性的执着追求,推动汉字研究从神秘主义走向学术体系。

《说文解字》的划时代意义体现在三重突破:

- 系统归纳造字规律:首次明确象形、指事、会意、形声、转注、假借的"六书"理论,建立汉字结构分析框架

- 构建文字谱系:以540部首统摄9353字,揭示汉字形义关联的内在逻辑

- 实证考据方法:结合金石文献与方言材料,开创"形训""声训""义训"综合考释范式

这种科学精神直接影响了后世《玉篇》《康熙字典》的编撰体例,使汉字研究真正成为可传承的学术体系,日本汉学家白川静曾评价:"许慎的工作,让汉字从占卜符号变成了文明基因库。"

文明传承的双螺旋结构

在当代视角下,"仓颉"与"许慎"实则构成中华文字文明的双螺旋基因:前者象征文化原初的创造激情,后者代表文明成熟的理性自觉,二者共同塑造了汉字"形意相生"的独特魅力。

考古学家李学勤指出:"甲骨文中已存在形声字,说明汉字体系在商代就具有自我更新的生命力。"这种生命力既源自仓颉传说中"观鸟兽之迹"的象形思维,也得益于许慎建立的形声相益演化机制,从殷商贞人在龟甲上刻写卜辞,到敦煌写经生用标准楷书抄录典籍,汉字正是在神话想象与学术规范的交织中完成文明载体的使命。

在数字时代,汉字输入法依然延续着"六书"智慧:五笔字形拆分暗合"会意",拼音输入体现"形声"逻辑,这种古今贯通的文字生命力,正是"仓颉—许慎"双重传统的最佳注脚。

超越名号的文化共识

回归"谁是字圣"的命题,或许更应关注两种传统对中华文明的共同滋养,仓颉传说赋予汉字"惊天地,泣鬼神"的文化敬畏,许慎研究确立汉字"形音义"三位一体的学术根基,当我们在博物馆凝视青铜器铭文的斑驳刻痕,或在图书馆翻阅《说文解字》的泛黄书页,触摸到的都是中华文明对文字最深沉的热爱与敬畏。

正如《文心雕龙》所言:"文之为德也大矣,与天地并生者何哉?"在汉字已成为全球唯一持续使用的古典文字体系的今天,"字圣"之争早已超越个体褒贬,升华为对文明传承机制的深刻理解——神话赋予灵性,学术铸就筋骨,二者共同托举起汉字文明的不朽丰碑。