在19世纪俄罗斯音乐的璀璨星河中,柴可夫斯基的钢琴套曲《四季》犹如一串温润的珍珠,以其独特的诗意气质穿透时空的阻隔,当人们问起这部作品的创作年份时,1875-1876年这个看似简单的数字背后,实际上蕴含着作曲家艺术生命的重要转折,更折射出俄罗斯民族音乐从萌芽到成熟的关键历程。

创作背景:艺术与现实的交响

1875年的圣彼得堡,正值俄罗斯音乐发展的黄金时期,此时的柴可夫斯基虽已在音乐界崭露头角,但尚未完成《天鹅湖》和《第四交响曲》等代表作,创作《四季》的直接契机来自《小说家》杂志主编贝尔纳德的约稿——这位独具慧眼的出版人邀请作曲家以十二个月份为主题,每月创作一首钢琴小品,配合俄国诗人创作的短诗在杂志上连载。

这个看似商业化的创作委托,却意外点燃了柴可夫斯基的创作激情,从1875年11月到次年5月,作曲家以每月一首的节奏完成了前六首作品,值得注意的是,由于杂志方未能及时提供后续诗歌,剩余六首的创作时间跨度延长至1876年12月,这种断续的创作过程反而赋予作品独特的韵律感,就像俄罗斯大地随季节变换的自然节律。

音乐语汇:四季流转中的民族印记

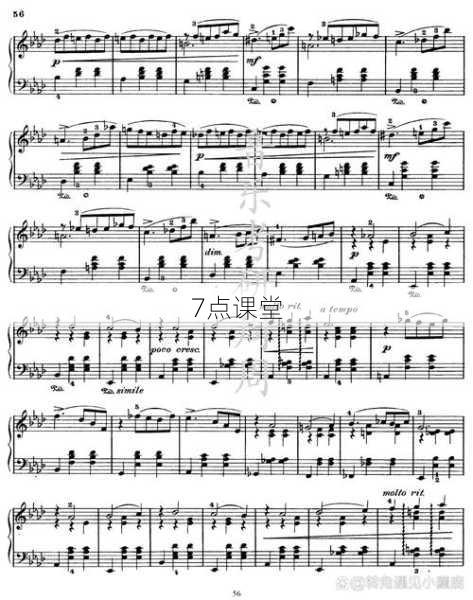

《四季》的十二首小品构成了一部微型音乐年鉴,在《一月—炉边》静谧的三连音中,我们能听见俄罗斯漫长冬夜里壁炉柴火的噼啪声;《四月—松雪草》轻快的琶音宛如冰雪初融时第一株破土的新芽;而脍炙人口的《六月—船歌》则用摇曳的6/8拍勾勒出白夜时分的涅瓦河波光,每首作品都像一扇精巧的俄罗斯套娃,外层是具象的季节特征,内里却包裹着斯拉夫民族特有的忧郁与热情。

这种民族性的表达并非偶然,创作期间,柴可夫斯基正与强力集团成员保持密切交往,作品中明显可见对俄罗斯民间音乐素材的创造性运用。《二月—狂欢节》中跳跃的手风琴式节奏,《八月—收获》里模拟民间舞曲的复合拍子,都在古典音乐框架中注入了鲜活的民间生命力,这种"学院派"与"民族乐派"的融合,恰是当时俄罗斯音乐发展的时代缩影。

情感维度:私人日记式的音乐书写

在技术性的创作年份之外,《四季》更是一部解码柴可夫斯基情感世界的重要密钥,1875-1876年间,作曲家正处于艺术风格转型期与个人生活的双重困境,创作《三月—云雀之歌》时,他正在巴黎观看比才的《卡门》,作品中明亮的升F大调与微妙的不协和音,暗示着对异国文化的吸收与抗拒,而《十一月—雪橇》中阴郁的e小调旋律,则与他写给弟弟信中"可怕的忧郁症发作"形成互文。

这种私密性在《十月—秋歌》中达到顶点,持续低音营造的萧瑟氛围里,高音区飘落的音符宛如风中枯叶,此时柴可夫斯基正为同性倾向与社会压力的矛盾所困扰,音乐学家塔拉索娃指出:"这些小品就像散落的日记残页,当我们按创作顺序而非月份顺序聆听时,能清晰听见作曲家内心的季节轮回。"

艺术遗产:从沙龙小品到文化符号

《四季》的创作年份恰逢俄罗斯钢琴制造业的崛起时期,别赫什坦钢琴厂的改进使延音踏板性能大幅提升,这直接影响了《十二月—圣诞节》中绵长的和声设计,最初作为杂志附赠乐谱的这些小曲,随着钢琴在俄国家庭的普及,逐渐成为中产阶级音乐教育的必修曲目。

20世纪以来,这部作品经历了多重诠释的蜕变,吉列尔斯1950年的录音强调戏剧对比,展现战后苏联的昂扬精神;普列特涅夫1996年的版本则用自由速度营造印象派画作般的朦胧美,傅聪先生将《船歌》弹出了江南水乡的韵味,这种跨文化的诠释恰恰印证了作品的普世价值。

时空对话:当代视角下的新解读

在气候变迁成为全球议题的今天,《四季》获得了新的聆听维度,环境音乐学者发现,《七月—刈者之歌》中规律重复的动机,与农耕文明对自然节奏的遵从形成有趣对应;而《九月—狩猎》中突然爆发的ff力度,又可解读为对工业文明冲击的预警,在数字时代,这部作品依然保持着惊人的生命力——仅2022年,全球流媒体平台上的《四季》播放量就超过2.3亿次。

当我们回望1875-1876这个创作年份,看到的不仅是十二首钢琴小品的诞生,更是一个民族音乐语言的成熟仪式,从圣彼得堡贵族的沙龙到北京音乐学院的琴房,从黑胶唱片到智能播放列表,《四季》始终在用最纯粹的音乐语言讲述着人类共通的情感故事,在这个意义上,柴可夫斯基用五百余个小节构建的音乐宇宙,早已超越了物理时间的限制,成为永恒的艺术存在。

在时间之河的两岸

当最后一个音符消散在空气中,我们终于理解为何简单的创作年份问题会引发如此深远的思考,1875-1876年的柴可夫斯基,就像在时空经纬上精心刺绣的匠人,将个人记忆、民族情感与自然哲学编织成不朽的音乐锦缎,这部作品提醒着我们:真正的艺术创作从来都不是时间的囚徒,而是站在历史长河的岸边,为每个时代的聆听者投去深情的凝视。