在中国古典戏曲史上,白朴的《墙头马上》以其独特的艺术魅力,成为元杂剧四大爱情剧之一,这部诞生于13世纪末期的作品,不仅展现了元代文人的创作智慧,更通过李千金与裴少俊的婚恋故事,折射出宋元社会转型期特有的伦理困境与人性觉醒,本文将从历史语境、文本结构、人物塑造三个维度,深入剖析这部作品如何突破传统才子佳人戏的框架,在封建礼教的重压下开凿出人性解放的裂缝。

乱世文人的精神投射:白朴创作的心理图式

白朴身处金元易代之际,幼年经历汴京陷落的惨剧,其父白华作为金朝官员的仕途沉浮,使他对社会动荡与礼教秩序崩塌有着切肤之痛。《墙头马上》创作于至元十七年(1280年),正值忽必烈完成大一统后的文化重构期,此时汉族文人群体面临双重困境:既要应对异族统治带来的身份焦虑,又需在程朱理学日渐强化的伦理体系中寻找生存空间。

剧中李千金"墙头马上遥相顾"的大胆举动,实则是剧作家对时代压抑的戏剧化反叛,不同于《西厢记》中崔莺莺"待月西厢下"的含蓄试探,李千金甫一出场便展现出"我若还招得个风流女婿,怎肯教费工夫学画远山眉"的直率宣言,这种人物性格的设定,与白朴本人拒绝出仕元朝、终身游历江湖的生命选择形成隐秘呼应,剧中裴尚书代表的封建家长权威,恰似蒙元政权对汉族知识分子的双重压迫——既需要借助其文化资本巩固统治,又始终保持着戒备与压制。

叙事结构的颠覆性重构:从"私奔"到"正名"的戏剧张力

全剧四折一楔子的经典结构中,暗含着精妙的反转设计,第一折"墙头马上"的惊艳相遇,打破传统戏曲中"才子主动"的叙事程式,当裴少俊还在踌躇"小生醉也,敢问小娘子谁氏之家"时,李千金已作出"既读孔圣之书,必达周公之礼"的机锋应对,将儒家经典化为冲破礼教的武器,这种语言交锋中的主动权转换,预示了全剧颠覆性的叙事走向。

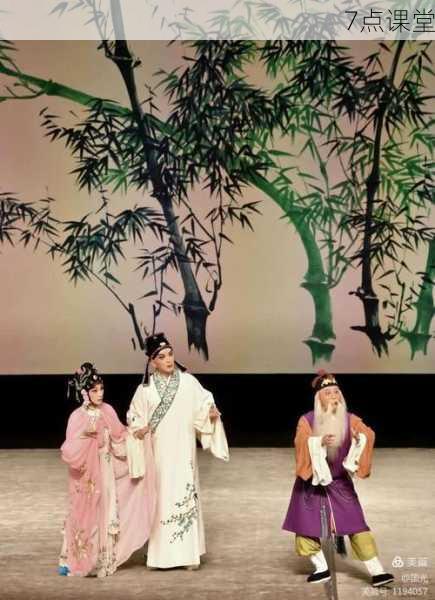

第三折"花园被逐"是全剧戏剧冲突的高潮,当私藏七年的婚姻关系暴露时,白朴刻意设计了两组对比场景:一方是裴尚书怒斥"聘则为妻奔是妾",另一方是李千金据理力争"这姻缘也是天赐的",值得注意的是,剧作家在此处插入的【梅花酒】唱段:"俺这里锦片也似洛阳城,他那里雾锁着太行山",通过地理空间的象征性切割,暗示封建伦理与人性本真的不可调和,这种空间叙事手法,较之同期杂剧更为复杂深刻。

李千金形象的双重突破:性别意识与阶级身份的越界

相较于元代其他爱情剧中的女性形象,李千金呈现出三重现代性特征,首先是主体意识的觉醒,她不似崔莺莺需要红娘牵线,也不像《拜月亭》中的王瑞兰受困于战乱机缘,而是主动写下"莫负后园今夜约"的诗简,其次是阶级身份的模糊,身为洛阳总管的女儿却甘愿在裴府后花园隐居七年,这种"千金小姐—市井妇人"的身份转换,实则消解了传统社会对女性角色的固化定位。

最值得关注的是第四折"金殿辩理"的设置,当裴尚书带着孩儿前来认亲时,李千金连续三次拒绝相认,直到丈夫跪地请罪才勉强和解,这种"和解的不彻底性"打破了传统大团圆结局的窠臼,白朴通过【得胜令】唱词"他那里做小伏低劝芳醑,将一杯满饮醉模糊",暗示封建家长制胜利表象下的深层裂痕,李千金最终的妥协,与其说是伦理秩序的胜利,不如视为剧作家对现实局限的清醒认知。

文化场域中的多维对话:文本的互文性与现代启示

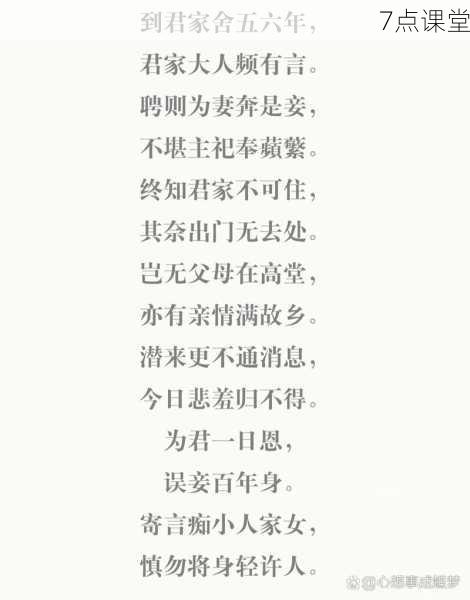

《墙头马上》与白居易《井底引银瓶》的互文关系值得深究,白诗中的"寄言痴小人家女,慎勿将身轻许人"的训诫,在杂剧中转化为"从来女大不中留,马上墙头亦好逑"的叛逆宣言,这种对经典文本的颠覆性改写,反映了元代市民文化兴起对传统文人创作的渗透。

剧中反复出现的"后花园"意象,在明清戏曲中发展为重要的叙事空间,但不同于《牡丹亭》中杜丽娘在花园的自我觉醒,《墙头马上》的后花园始终是囚禁与反抗并存的矛盾场域,李千金在花园中完成的生育、教子、抗争等生命历程,使其成为具有生产性的女性空间,这种设置比西方女性主义理论家伍尔芙提出的"自己的房间"早六个世纪。

在历史皱褶中绽放的人性之花

《墙头马上》的价值,不仅在于其精湛的戏剧艺术,更在于它捕捉到了中国封建社会转型期的精神脉动,当我们将视线投向700年前的洛阳城,那个在墙头马上勇敢追寻爱情的女子,依然在向我们诉说:真正的伦理革命,始于个体对生命本真的忠诚,在当今社会,当物质丰裕与精神困境形成新的"后花园"时,李千金的形象依然给予我们突破有形无形之墙的勇气,这部杂剧超越时代的永恒魅力,正在于它揭示了人类追求自由与幸福的永恒命题。

(全文共1685字)