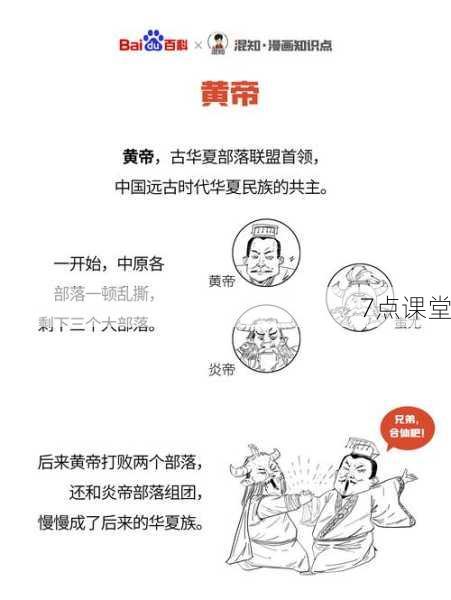

每当追溯中华文明的源头,"轩辕黄帝"四个字总会成为绕不开的核心议题,作为炎黄子孙共同尊奉的人文初祖,黄帝究竟属于哪个朝代?这个看似简单的问题,实则牵动着中国上古史研究的根本命题,本文将从文献考据、考古发现、神话学解析三个维度,系统梳理轩辕黄帝的历史定位,还原这位传说人物背后的文明图景。

历史迷雾中的黄帝时代

在传统史观中,黄帝被列为"五帝"之首,其活动时间通常被推算为距今约4700年前。《史记·五帝本纪》开篇即言:"黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕。"但司马迁的记载已带有明显的传说色彩,关于黄帝所处的具体时代,历代学者始终存在争议,宋代史家郑樵在《通志》中提出:"自黄帝至禹,三十世",若按三十年为一世计算,黄帝时代当在夏朝建立前九百年左右,这种世系推算虽具参考价值,却难以作为确凿的历史证据。

当代考古学研究为这个千古谜题提供了新视角,距今5500-4000年的仰韶文化晚期至龙山文化时期,黄河流域出现了社会复杂化进程加速的迹象,河南灵宝西坡遗址发现的5300年前的宫殿式建筑,陕西石峁遗址的巨型城址,以及良渚文化中高度发达的玉器文明,都暗示着这个时期可能存在着某种形式的"早期国家",这些考古发现与文献记载的黄帝时代存在时间叠合,为理解黄帝传说提供了物质文化基础。

文献谱系中的黄帝形象演变

先秦典籍中的黄帝形象呈现出明显的层累特征,甲骨文中未见黄帝记载,西周金文亦无踪迹,直到春秋战国时期,黄帝突然成为诸子百家争相引述的圣王典范。《山海经》记载黄帝与蚩尤之战时,已带有浓厚的神话色彩;《国语·晋语》则首次将黄帝纳入血缘世系,称其"以姬水成,故为姬姓",这种从神到人的转变,恰与周王朝建构正统性的政治需求密切相关。

值得注意的是,汉代谶纬文献将黄帝彻底神化。《河图稽命徵》称其"龙颜有圣德",甚至附会出"黄帝骑龙升天"的传说,这种造神运动与汉武帝"罢黜百家,独尊儒术"的政治改革同步,黄帝逐渐从历史人物升格为兼具政治合法性与宗教神圣性的复合符号,及至唐代,司马贞为《史记》补写《三皇本纪》,正式将黄帝纳入三皇五帝体系,完成了官方史学的正统化建构。

考古发现与传说时代的对话

现代考古学为破解黄帝时代之谜提供了关键线索,在传说中的黄帝活动核心区域——豫西晋南地区,考古学家发现了距今5000年左右的庙底沟文化,该文化以精美的彩陶闻名,其影响范围北抵河套,南达江汉,东至海岱,与文献中"黄帝方制天下"的记载形成奇妙呼应,特别是西水坡遗址出土的蚌塑龙虎图案,暗示着原始天文学与权力象征的结合,这与《史记》所述黄帝"迎日推策"的天文观测活动不谋而合。

更引人注目的是,山西陶寺遗址出土的观象台遗迹,证明早在4300年前,中原先民已掌握精确的历法测算技术,遗址中发现的朱书陶文"文尧",与《尚书》记载的尧舜时代产生直接关联,这种考古实证与文献记载的对应关系,为重新审视黄帝传说提供了重要参照系,虽然目前尚未发现直接证明黄帝存在的文字证据,但考古发现表明,传说中的黄帝时代恰与中华文明形成的关键期相重合。

神话解构与历史真实的辩证

20世纪初兴起的疑古思潮,曾将黄帝完全归为神话虚构,顾颉刚提出的"层累说"认为,黄帝形象是战国秦汉间逐步建构的结果,这种观点虽具批判精神,却忽视了口头传统的历史价值,当代人类学研究证明,在没有文字记载的社会中,口述历史可以保存千年以上的文化记忆,澳大利亚原住民的"黄金时代"传说、美索不达米亚的苏美尔王表,都显示出神话叙事与历史真实的复杂交织。

从神话象征的角度分析,黄帝传说蕴含着深刻的文化密码,其"土德之瑞"对应着黄土高原的地理特征,"发明指南车"暗合早期方位测定技术,"嫘祖始蚕"则折射丝绸文明的起源,这些传说虽非严格意义上的史实,却真实反映了先民的技术创造与文化认知,法国汉学家葛兰言指出,黄帝神话实质是"对文明起源的诗意诠释",这种诠释本身构成了另一种真实。

黄帝纪年与文明坐标的重构

历代王朝对黄帝纪年的推算,折射出中国人独特的历史意识,西汉《世经》首倡黄帝纪元,将推算起点定于公元前2697年,宋代邵雍《皇极经世》进一步系统化,形成完整的帝王纪年体系,这种时间框架虽属后世建构,却深刻影响着中国人的历史认知,1903年,刘师培发表《黄帝纪年论》,试图以黄帝纪元替代帝王年号,反映出近代知识分子的民族认同重构。

现代考古测年技术的进步,为建立更精确的文明坐标提供了可能,碳14测年显示,良渚古城始建年代约为公元前3300年,陶寺遗址兴盛于公元前2300年,二里头文化则兴起于公元前1800年,这些精确的年代数据,与传说中的黄帝、尧舜、夏禹时代形成有趣的对应关系,虽然不能简单将考古学文化与具体传说人物对应,但这种时空框架的重合,提示我们应当以更开放的视野看待传说时代。

全球视野中的文明起源比较

将黄帝传说置于人类文明演进的大背景下考察,更能彰显其独特价值,与黄帝时代大致同期的苏美尔城邦(约公元前2900年)、古埃及早王朝(约公元前3100年)、印度河流域文明(约公元前2600年)相比,中国早期文明呈现出鲜明的连续性特征,这种连续性不仅体现在物质文化层面,更反映在精神传统的持久传承中,黄帝作为文化符号的永恒魅力,正是这种连续性的生动见证。

值得注意的是,世界主要文明在"英雄时代"的叙事结构上存在惊人相似,希腊的赫拉克勒斯、美索不达米亚的吉尔伽美什、中国的黄帝,都兼具人神二重性,都经历了艰苦卓绝的文明创造过程,这种跨文化的共通性提示我们,黄帝传说不仅是某个民族的专属记忆,更是人类早期文明演进历程的东方表达。

当代语境下的黄帝文化传承

在全球化时代,黄帝文化的现代转化面临新的机遇与挑战,新郑黄帝故里的拜祖大典、陕西桥山的清明公祭,这些仪式活动既是文化传统的延续,也是民族认同的建构,考古遗址公园的建设、数字技术的应用,则为传统文化注入了新的活力,2020年发现的石峁遗址皇城台壁画,其神面纹饰与商周青铜器饕餮纹的相似性,为理解黄帝时代的艺术传承提供了实物证据。

更需要深思的是,黄帝文化对当代文明发展的启示意义,传说中黄帝"修德振兵"的治国理念,"节用材物"的生态智慧,"抚教万民"的教育思想,都与现代社会面临的挑战形成跨越时空的对话,这种文化基因的现代转化,或许能为人类文明发展提供独特的东方智慧。

轩辕黄帝的历史定位问题,本质上是中华文明起源的探求,在文献与考古的双重证据下,在神话与历史的辩证思考中,我们逐渐看清:黄帝不属于某个具体朝代,而是文明曙光期的象征符号,从新石器时代晚期的文化萌发,到青铜时代的王朝崛起,黄帝传说承载着中国人对文明起源的永恒追问,这种追问不会终结,正如文明本身永远在传承与创新中向前发展,当我们今天谈论黄帝时,不仅是在追溯某个历史人物,更是在确认五千年文明传承的精神坐标。