在中国书法史上,王羲之的名字如同北斗星辰般永恒闪耀,这位被尊为"书圣"的东晋书法家,用一管狼毫在素绢上开创了行书艺术的全新境界,其传世作品虽历经千年沧桑,仍以独特的艺术魅力持续滋养着后世学书者,本文将通过《兰亭序》《快雪时晴帖》《丧乱帖》三件传世之作,揭示王羲之书法艺术的三个重要维度。

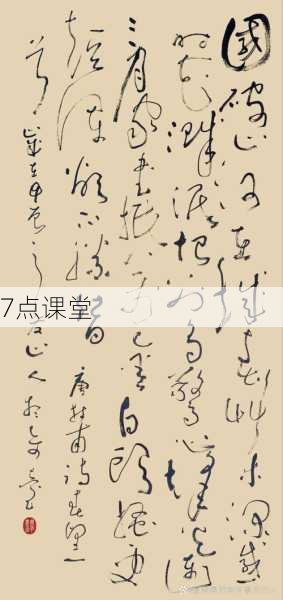

《兰亭序》:天人合一的艺术巅峰 永和九年(353年)的三月初三,会稽山阴的兰亭雅集成就了中国文化史上最璀璨的明珠,当四十二位文人墨客在曲水流觞间诗酒唱和时,王羲之乘着酒兴挥就的《兰亭序》,将书法艺术推向了前所未有的高度,这件被誉为"天下第一行书"的作品,看似信手挥洒的324字中,竟包含21个形态各异的"之"字,每个字都如同被赋予生命的精灵,在疏密错落间演绎着自然韵律。

细观《兰亭序》的笔触,藏锋与露锋的交替运用犹如山间清泉时隐时现,起笔处若春蚕吐丝般含蓄,转折处似惊鸿掠水般灵动,作品中数次出现的涂改痕迹,不仅无损其艺术价值,反而成为理解创作过程的珍贵线索,明代书画大家董其昌曾言:"右军《兰亭序》章法为古今第一,其字皆映带而生,或大或小,随手所如,皆入法则。"这种在规矩中见自由,在法度中显性情的艺术特质,正是中国文人追求的至高境界。

《快雪时晴帖》:中和之美的典范 现藏台北故宫博物院的《快雪时晴帖》,以二十八字的短笺展现着王羲之书法的另一重境界,这件被乾隆皇帝列为"三希堂"之首的尺牍,虽经历代摹拓,仍保留着原作的神韵,开篇"羲之顿首"四字如檐间积雪般清冷肃穆,至"快雪时晴"笔势渐开,似冬日暖阳破云而出,王羲之顿首"复归沉静,构成完整的情绪乐章。

从技法层面分析,此帖完美诠释了"中和"的审美理想,点画间方圆兼备,结体上欹正相生,墨色浓淡自然天成,元代书法家赵孟頫临摹此帖时感叹:"得右军《快雪时晴帖》笔意,方知古人用笔之妙,实非后学所能及。"这种在简淡中见深意,在平和中寓变化的艺术表现,恰如中国传统哲学中的"中庸"之道,不激不厉而风规自远。

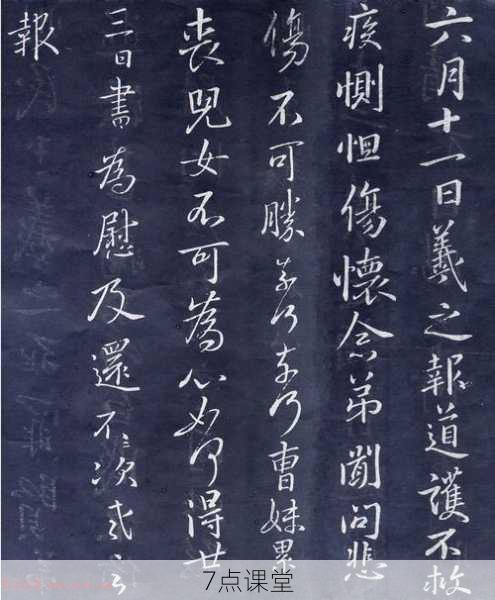

《丧乱帖》:情感书写的终极表达 如果说《兰亭序》展现了天人合一的至臻境界,《快雪时晴帖》体现了中和之美的典范,丧乱帖》则开创了情感书写的全新维度,这件现藏日本皇室的书信手札,记录着王羲之面对祖坟遭毁时的悲怆心境,开篇"丧乱之极"四字如利刃破空,笔锋入纸三分;至"号慕摧绝"处,线条开始剧烈震颤;临纸感哽"数字已近乎无法成书,将书家的情感波动凝固为永恒的艺术瞬间。

此帖的突破性在于打破了"书贵沉静"的传统观念,证明强烈的情感宣泄同样可以成就伟大的艺术作品,明代文艺理论家项穆在《书法雅言》中评述:"《丧乱帖》虽出急就,而点画狼藉间自有章法,此正右军过人处。"这种将个人命运与时代悲欢熔铸于笔墨的创作方式,为后世颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《黄州寒食帖》等抒情杰作开辟了道路。

三件杰作共同构建起王羲之书法艺术的完整图景:《兰亭序》代表对永恒之美的追求,《快雪时晴帖》展现日常书写的精妙,《丧乱帖》揭示艺术与生命的深刻共鸣,当我们穿越时空凝视这些墨迹时,不仅能感受到笔锋在纸绢上舞蹈的韵律,更能触摸到那个动荡年代里,一个文人用笔墨构筑的精神世界,王羲之留给后世的,不仅是可供临摹的法帖,更是中国文人艺术精神的永恒坐标,在数字技术日新月异的今天,这种以手写心、书人合一的艺术境界,依然为我们提供着超越时空的审美启示。