在中国思想史上,董仲舒的新儒学体系犹如一道分水岭,既是对先秦儒学的创造性转化,又是秦汉帝国意识形态的奠基工程,这位生活在汉武帝时期的鸿儒,以"天人三策"叩开帝国中枢之门,将原本作为民间学派的儒家思想推升为国家哲学,其学说之所以被称为"新儒学",不仅在于对传统儒学的革新,更在于构建了贯通天人、统摄政教的完整体系,深刻影响了此后两千年的中华文明走向。

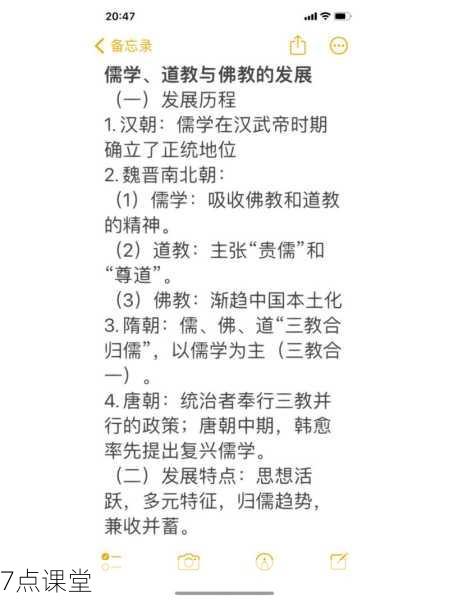

思想体系的整合创新 董仲舒的学术突破首先体现在对诸子百家的系统整合,面对汉初黄老之学盛行、法家余绪未消的思想格局,他创造性地将阴阳五行学说引入儒学框架,在《春秋繁露》中,董仲舒构建起"天-人-政"三位一体的理论模型:以"天"为最高本体,通过阴阳五行的运转规律统摄自然与人事;以"人"为中介,通过道德实践实现天人感应;以"政"为落点,将天道规律具象化为社会治理准则,这种理论架构既保留了儒家"仁政"的核心价值,又吸收了道家宇宙论和法家制度论的合理成分。

阴阳五行说的引入彻底改变了儒学的存在形态,董仲舒将四季更迭、日月运行等自然现象与仁义礼智信等道德范畴相对应,使原本侧重伦理说教的儒学获得了宇宙论支撑,他提出"王道之三纲,可求于天"的命题,将君臣、父子、夫妇的伦常关系论证为阴阳关系的具象化表现,这种"天道人伦化"的阐释策略,为儒家伦理提供了超验依据,使其从经验性道德规范升华为具有神圣性的普世法则。

政治哲学的重构突破 在政治哲学层面,董仲舒创造性地提出"天人感应"学说,构建起制约君权的神圣机制,他突破先秦儒家"民贵君轻"的朴素民本思想,通过灾异谴告理论确立天道对君权的监察体系。"国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之",这种将自然灾害与政治得失相勾连的解释模式,既保持了儒家"以德配天"的传统,又为士大夫阶层提供了制约君权的理论武器。

"大一统"理论的系统阐发是董仲舒新儒学的另一创见,面对汉初诸侯割据的历史教训,他提出"《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊"的政治纲领,这种统合思想文化、政治制度、社会伦理的整合性理论,为中央集权制度提供了合法性论证,其"罢黜百家,独尊儒术"的政策建议,实质是通过意识形态统一实现政治整合,开创了"政教合一"的治理新模式。

伦理体系的重建完善 董仲舒对儒家伦理的重塑集中体现在"三纲五常"的理论建构,他将先秦儒家零散的伦理主张系统化为"君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲"的等级秩序,配以"仁、义、礼、智、信"的价值准则,形成严密的伦理规范体系,这种建构并非简单的概念叠加,而是通过阴阳学说赋予其本体论意义——"君臣、父子、夫妇之义,皆取诸阴阳之道"。

在人性论领域,董仲舒提出"性三品"说,突破孟子"性善"与荀子"性恶"的二元对立,他将人性划分为"圣人之性""中民之性""斗筲之性"三个层级,既承认道德教化的必要性,又强调礼法约束的重要性,这种折衷主义的人性论为汉代"德主刑辅"的治理方略提供了理论支撑,实现了儒家理想主义与法家现实主义的有机结合。

文明基因的深层塑造 董仲舒新儒学的历史影响远超学术范畴,实际上重塑了中华文明的基本基因,通过将儒学与官僚制度相结合,他开创了"学而优则仕"的文官选拔传统,使儒家思想成为维系帝国运转的核心软件,太学制度的建立和经学教育体系的完善,使得儒学从士人学问转化为全民教养,奠定了"以文化人"的文明传统。

在文化整合方面,董仲舒成功实现了"儒法合流",他既强调"德治"的根本地位,又承认"法制"的辅助作用,提出"刑者德之辅"的治理智慧,这种刚柔相济的治理哲学,使汉代政治既保持了儒家的道德理想,又具备法家的实践效能,为后世"外儒内法"的治理模式奠定了基础。

董仲舒的"天道"观更深刻影响了中国人的思维模式,他将自然规律、社会伦理、政治秩序统合于"天道"框架之下,形成有机整体的宇宙观,这种思维方式塑造了中国人"天人合一"的认知传统,使中华文明始终保持着对自然规律的敬畏和对社会和谐的追求。

董仲舒新儒学的创新本质,在于成功回应了秦汉之际的社会转型需求,他将儒学从"百家争鸣"的学术流派改造为"经世致用"的治国之术,既保持了儒家的道德理想,又吸收了其他学派的实用智慧,这种创新不是简单的理论拼凑,而是通过哲学重构实现的创造性转化,其学说中"天道"与"人道"的贯通、"王道"与"霸道"的调和、"教化"与"法制"的互补,至今仍蕴含着值得深思的治理智慧,当我们回望这位汉代大儒的思想遗产时,不仅能触摸到中华文明演进的内在逻辑,更能获得传统智慧现代转化的启示。