盛唐边塞诗的双子星

在唐代诗歌的璀璨星河中,边塞诗派以其雄浑壮阔的气象独树一帜,岑参与高适,这两位活跃于盛唐至中唐过渡期的诗人,被后世并称为“高岑”,这一并称不仅源于他们同为边塞诗派的代表人物,更因两人的创作风格、人生经历与精神气质形成了互补与呼应,共同构建了边塞诗歌的巅峰。

从文学史的角度看,“高岑”并称最早见于南宋严羽的《沧浪诗话》:“高岑之诗悲壮,读之令人感慨。”但这一称谓的真正形成,实则依托于唐代文坛的共识,杜甫曾以“高岑殊缓步,沈鲍得同行”赞誉二人,元稹、白居易等中唐诗人亦多次在诗文中将二人并举,这种并称的背后,既是对两人文学成就的认可,也暗含了唐代诗坛对边塞题材的审美标准——既需豪迈激昂,亦需深沉悲悯。

从行伍到诗行:双峰的人生轨迹

要理解“高岑”并称的深层意涵,必先追溯二人的生命历程,岑参(约715-770)出身名门却家道中落,二十岁献赋求仕未果,后两度出塞,在安西、北庭节度使幕府中任判官,西域的狂风骤雪、瀚海戈壁,成为他诗歌中反复出现的意象,高适(约704-765)早年困顿,甚至“以求丐自给”,直到五十岁才因入哥舒翰幕府而崭露头角,晚年官至淮南节度使,成为唐代诗人中少有的高位者。

有趣的是,两人的人生轨迹虽看似迥异,却都经历了从底层文人到边塞幕僚的身份转变,岑参的诗歌中常透露出对功名的热望,如《银山碛西馆》中“丈夫三十未富贵,安能终日守笔砚”;高适则在《塞下曲》中直言“万里不惜死,一朝得成功”,这种对建功立业的执着,恰是盛唐士人精神的缩影,也是边塞诗派蓬勃发展的社会心理基础。

风骨之别:高岑诗风的同源异流

“高岑”并称的实质,在于二人共同开拓了边塞诗的疆域,却又呈现出迥然不同的美学特质,严羽以“悲壮”概括高岑诗风,实则岑诗更偏“奇峭”,高诗则显“沉雄”。

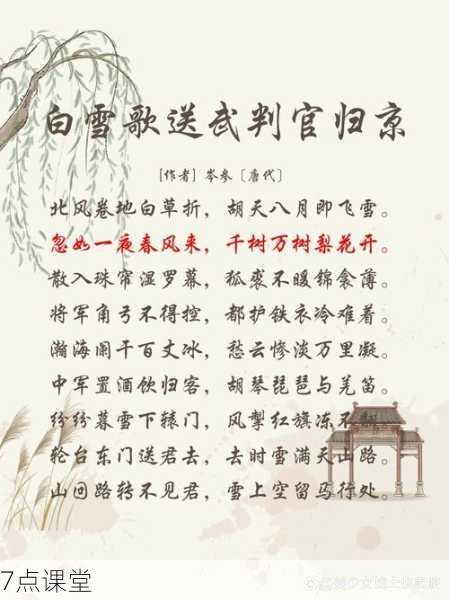

岑参的边塞诗充满瑰丽想象与异域风情。《白雪歌送武判官归京》中“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,以江南春色喻塞外飞雪,颠覆了传统咏雪诗的萧瑟基调。《走马川行奉送封大夫出师西征》开篇“君不见走马川行雪海边,平沙莽莽黄入天”,三句一换韵的急促节奏,与大军疾行的气势浑然一体,这种“尚奇”的倾向,与其长期深入西域的经历密不可分。

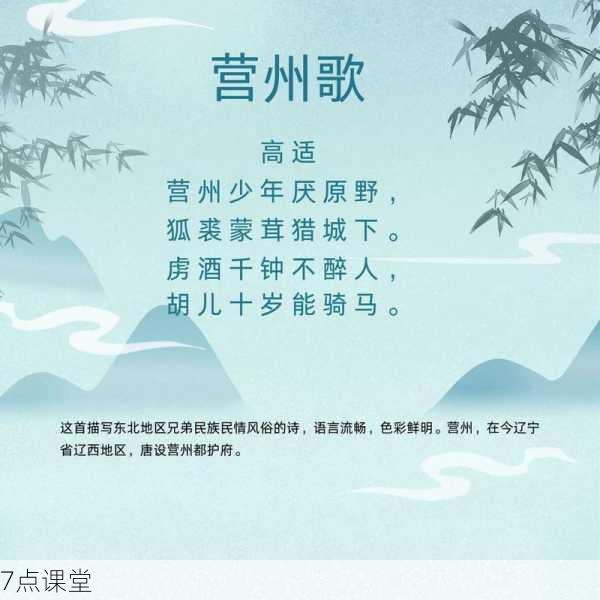

相较之下,高适的诗歌更具现实批判力度。《燕歌行》中“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”,以对比手法揭露军中阶级矛盾,君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军”更是将个体命运置于历史纵深之中,他的《别董大》“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”,在苍凉中透出豪迈,展现了边塞诗人特有的豁达胸襟。

并称背后的文学史逻辑

“高岑”并称的确立,绝非简单的题材归类,而是蕴含着唐代诗歌发展的内在逻辑,初唐边塞诗多承袭南朝宫体余韵,至盛唐始形成独立风格,岑参以西域见闻拓展了边塞诗的地理空间,高适则以社会关怀深化了其精神维度,二者共同完成了边塞诗从“摹写边景”到“言志载道”的升华。

从接受史角度看,岑参的“奇”与高适的“实”恰好满足了不同读者的审美期待,明代胡震亨在《唐音癸签》中评:“岑超高实,各有至处。”岑诗如西域胡乐,热烈奔放;高诗似中原雅音,端重深沉,这种差异性反而强化了二人作为整体的文学史地位——他们如同双子星座,以不同的光辉共同照亮了边塞诗的天空。

余响千载:高岑并称的文化意义

“高岑”并称现象对后世文学产生了深远影响,宋代陆游“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”的雄健,明代李梦阳“黄沙白草莽萧萧,青海银州杀气遥”的苍劲,皆可见高岑遗风,更重要的是,这一并称塑造了中国文化中“文武兼备”的诗人理想:既能提笔成诗,亦能仗剑安边。

在当代语境下重审“高岑”并称,我们更能体会其超越时代的价值,岑参对异域文化的包容(如《酒泉太守席上醉后作》中“琵琶长笛曲相和,羌儿胡雏齐唱歌”),高适对底层士兵的关怀(如《蓟门行五首》中“戍卒厌糟糠,降胡饱衣食”),都与现代人文精神形成跨越时空的共鸣。

双峰之上的盛唐气象

回望唐代诗坛,“高岑”并称不仅是一个文学史标签,更是一面映照盛唐精神的明镜,岑参以奇崛之笔书写西域的神秘壮美,高适用沉郁之思记录边塞的残酷真实,二者共同构建了边塞诗歌的完整图景,他们的并峙,恰如天山与祁连的遥相对望,以不同的地质构造支撑起同一片苍穹,当我们吟诵“功名只向马上取,真是英雄一丈夫”(岑参《送李副使赴碛西官军》)与“莫遣只轮归海窟,仍留一箭射天山”(高适《塞下曲》),仍能感受到那个时代奔腾不息的生命力——这或许正是“高岑”并称历经千年仍熠熠生辉的根本原因。