历史裂变中的灵魂独白

公元975年的金陵城头,一袭素衣的南唐后主李煜,在北宋铁骑的包围中完成了人生最后一次对故国的凝望,这个被王国维誉为"词中之帝"的亡国之君,用三十九首词作构建起中国文学史上最璀璨的悲剧美学体系,相见欢》作为其晚期词作的代表,不仅是个人命运的哀歌,更成为透视文化转型与人格教育的独特标本。

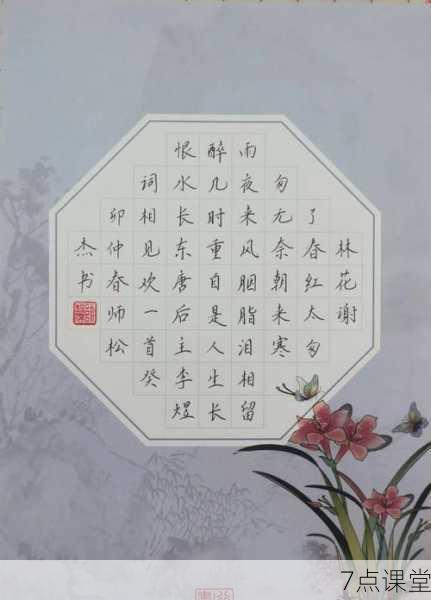

当"林花谢了春红"的叹息穿透千年时光,我们看到的不仅是艺术家的悲情自述,更是一个知识精英在历史剧变中的精神突围,这首诞生于囚禁生涯的短词,恰似一扇雕花轩窗,透过它,我们得以窥见中国传统文化中"士"与"君"的双重困境,以及艺术创作如何成为人格救赎的精神通道。

解构《相见欢》的三重美学维度

-

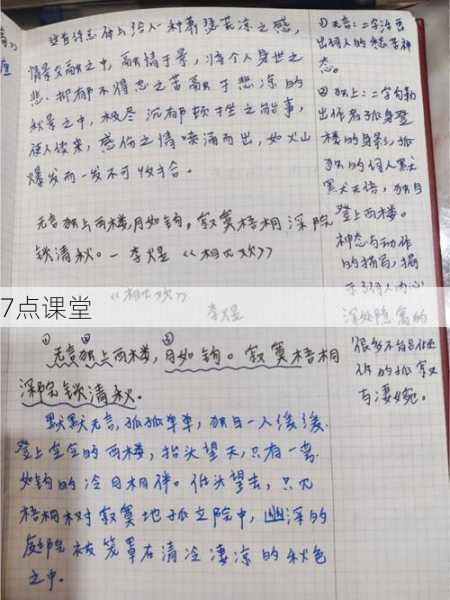

时空折叠的意象体系 "林花谢了春红"开篇即构建起多维时空的碰撞:自然时序的不可逆(春红凋谢)、历史进程的强制性(朝代更替)、生命轨迹的宿命性(帝王囚徒),李煜独创的"时间蒙太奇"手法,将瞬间感受延展为永恒的悲剧体验,使"太匆匆"的喟叹获得超越个体的普遍意义。

-

矛盾修辞的情感张力 "无奈朝来寒雨晚来风"的悖论表述,暗含儒家"天人感应"观念的瓦解,寒雨与晚风的自然现象,被赋予摧残者的主观恶意,这种"移情于物"的修辞策略,实则暴露出知识分子在历史暴力面前的认知困境,教学实践中,这种矛盾修辞可作为训练学生辩证思维的绝佳素材。

-

音乐性的情感编码 词牌《相见欢》本属宴乐范畴,李煜却赋予其沉郁顿挫的悲怆韵律,上阕仄声韵的急促收束(红、匆、风),与下阕平声韵的绵长延展(逢、忡、中),形成声韵层面的情感复调,这种"以乐写哀"的创作实践,为现代诗歌教学提供了音乐性与情感表达的经典范式。

教育场域中的文化基因解码

在基础教育阶段,《相见欢》常被简化为"亡国之痛"的文学注脚,实则蕴含丰富的教育哲学:

-

创伤记忆的审美转化 李煜将政治失败升华为艺术创造的过程,恰似现代教育倡导的"挫折教育"原型,从"四十年来家国"的帝王到"垂泪对宫娥"的囚徒,这种身份转换中的创作突围,展示了艺术教育的人格重塑功能,教师可引导学生对比李煜前期《玉楼春》与后期词作的风格嬗变,理解逆境对创作力的激发作用。

-

文化认同的建构路径 "自是人生长恨水长东"的哲学命题,折射出南唐文化在北宋大一统格局中的生存焦虑,这种文化身份危机,与当代青少年的文化认同困境形成跨时空对话,教学中可引入南唐绘画、音乐等艺术成就,构建立体文化认知体系。

-

语言创新的教育启示 李煜打破"词为艳科"的传统窠臼,将个人命运注入文体革新,其开创的"沉郁词风"启示我们:真正的语言教育不应止步于修辞训练,更要培养用文字承载生命重量的表达能力,建议组织学生进行"古典意象现代表达"的创作实验,如用现代诗重构"胭脂泪,相留醉"的意境。

跨学科视野下的教学重构

-

历史情境再现教学 借助数字技术还原975年的金陵围城场景,让学生在虚拟现实中体验"仓皇辞庙日"的历史现场,通过对比李煜词作与《宋史》记载的差异,培养历史批判思维。

-

心理学视角的情感分析 运用荣格"集体无意识"理论解读"离恨恰如春草"的隐喻,揭示个体创伤与民族文化心理的关联,设计"情感意象投射"工作坊,让学生通过绘画表达对词作的理解。

-

比较文学视野拓展 将《相见欢》与但丁《神曲》、杜甫《春望》进行跨文化比较,探讨人类面对历史灾难的共性表达,这种比较阅读能有效提升学生的全球文化视野。

现代课堂的诗教实践方案

- 三维诵读教学法

- 音韵层:通过格律标注理解词牌的音乐性

- 意象层:绘制"林花-寒雨-胭脂泪"的意象谱系图

- 情感层:设计角色扮演,体验从创作者到吟诵者的情感转换

- 文化基因解码工程

- 收集南唐文物图像,建立与词作意象的视觉对应

- 分析《韩熙载夜宴图》中的乐舞元素,还原词作创作语境

- 制作"南唐文化基因"数字图谱,直观呈现历史与文学的互动

- 创作性转化实践

- 现代诗改写:用新媒体语言重构古典意境

- 微电影创作:以"长恨水长东"为主题进行影像叙事

- 跨媒介展演:融合书法、舞蹈、数字艺术的综合呈现

千年回响中的教育真谛

当我们在教室里诵读"自是人生长恨水长东"时,实际上在进行着跨越千年的文化对话,李煜用血泪写就的词章,不仅是个体生命的纪念碑,更是中华文明的精神基因库,在工具理性盛行的当代教育中,这种将生命体验转化为审美创造的能力,恰恰是人工智能时代最珍贵的人文素养。

教育者应当意识到,对《相见欢》的教学不应局限于文学知识的传递,更要开启学生对生命困境的哲学思考,当我们引导学生理解李煜如何将亡国之痛升华为艺术永恒时,实质上是在培养他们面对人生逆境的审美转化能力——这种能力,远比考试分数更能定义教育的本质。

在历史的长河中,《相见欢》就像一盏不灭的渔火,提醒着我们:真正的教育,应当让每个灵魂都能在命运的寒雨中,找到属于自己的美学救赎之路。