在中国古代科技史上,有这样一位传奇人物——他的发明至今仍在建筑工地回响,他的智慧结晶化作成语流传千年,他留下的工具仍在现代工匠手中传承,鲁班,这位春秋时期的能工巧匠,用他惊人的创造力为华夏文明镌刻下永不褪色的技术基因,当我们拂去历史的尘埃,重新审视这位工匠祖师留下的遗产时,会发现这些两千年前的发明创造,依然闪耀着超越时代的光芒。

建筑工具的革命性突破 在鲁班所处的春秋战国时期,木质建筑正处于从简单结构向复杂形制转变的关键阶段,这位来自鲁国的工匠率先完成了木工工具的系统性革新,其中最具代表性的当属曲尺(矩)的改良,通过将传统的直角测量工具细化为可调节角度的"鲁班尺",工匠们首次实现了对建筑构件精密角度的把控,这种带有刻度标记的测量工具,使得复杂的榫卯结构成为可能,为后来中国建筑特有的斗拱体系奠定了技术基础。

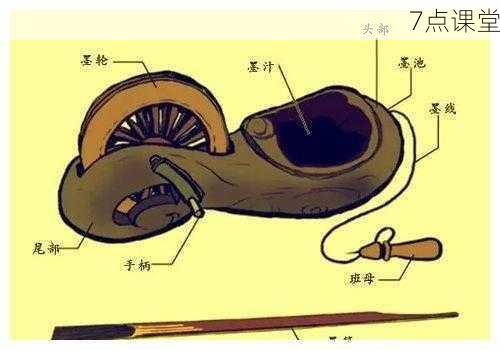

墨斗的发明则彻底改变了木材加工的精准度,这个由线轮、墨仓和定针组成的简易装置,让工匠能够快速在木材表面弹出笔直的基准线,考古学家在湖北出土的战国漆器作坊遗址中,发现了与文献记载完全吻合的早期墨斗实物,其精巧程度证明当时已形成标准化的生产流程,更令人惊叹的是,鲁班为墨斗设计的自动回弹机制,直到20世纪初仍被西方木工视为神奇的东方智慧。

军事工程的跨时代创造 在诸侯争霸的战国烽烟中,鲁班的军事发明谱写了冷兵器时代的工程传奇,云梯的创造彻底改变了攻城战的模式,这种可调节高度的复合式登城器械,首次实现了对城墙的立体化攻击。《墨子·公输》记载的"九攻九拒"故事,生动展现了云梯与守城器械的技术博弈,现代军事史学家研究发现,云梯并非简单的长梯,而是包含活动铰链、防护盾板和稳定基座的复杂系统,其设计理念至今影响着现代消防云梯的机械结构。

"钩强"(又称钩拒)的发明则体现了鲁班对流体力学的深刻理解,这种安装在战船首部的可伸缩青铜装置,既能钩住敌船实施接舷战,又能推开敌方舰船保持安全距离,1978年湖北随州出土的战国水战兵器中,一件带有活动机械结构的青铜钩状物,与《墨子》中"退者钩之,进者拒之"的记载高度吻合,证实了这种两用武器的真实存在。

民用器械的智慧结晶 鲁班的创造力并未局限于专业领域,他在日常生活器具上的发明同样改变着普通人的生存方式,石磨的诞生让先民告别了"捣谷为食"的原始状态,这种由上下磨盘构成的加工工具,通过齿纹设计实现了谷物的高效粉碎,考古证据显示,早期石磨的出粉效率是传统杵臼的7倍以上,这场"粮食加工革命"直接推动了人口增长和城市文明的发展。

锁具的进化更是彰显了鲁班的安全智慧,他创造的"机关锁"采用弹子结构原理,钥匙齿形与锁芯弹子的特殊组合,使防盗技术从简单的物理封闭升级为机械密码体系,在河北满城汉墓出土的青铜锁具中,考古学家发现了与现代弹子锁完全相同的结构原理,这种跨越两千年的技术传承,印证了鲁班发明的超前性。

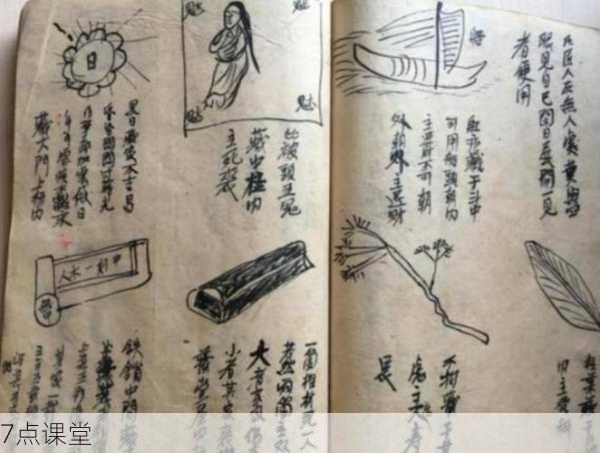

超越时代的机械构想 在《韩非子》记载的"木鸢"传说中,鲁班用竹木制成的飞行器"三日不下",这个充满神话色彩的故事实则暗含空气动力学原理,现代实验表明,采用特定弧度竹片制作的滑翔装置,确实能在气流作用下实现短距离飞行,而"木车马"这个被描述为"机关备具,一驱不还"的自动机械,很可能运用了齿轮传动和惯性驱动原理,堪称世界上最早的自动驾驶概念模型。

最令人称奇的是"鲁班锁"的拓扑学智慧,这种由六根木条组成的三维拼插玩具,在没有钉卯的情况下完全依靠结构力学保持稳固,18世纪传入欧洲后,启发了现代工程学中的空间桁架理论,更不可思议的是,NASA在研制国际空间站对接机构时,曾从鲁班锁的榫接原理中获得过重要灵感。

文化符号的千年演化 鲁班的发明创造早已超越物质形态,升华为中华文明的精神符号,成语"班门弄斧"背后,是工匠群体对专业精神的永恒追求;"不以规矩,不能成方圆"的古老训诫,至今仍在阐述着标准化生产的重要性,在当代"大国工匠"的培育体系中,鲁班精神被重新诠释为"精益求精,追求卓越"的创新内核。

东京奥运会场馆建设中,中国工程师运用现代BIM技术复刻鲁班榫卯工艺,创造出抗震性能卓越的木构建筑;德国工业4.0实验室里,鲁班锁的拓扑原理正在启发模块化机器人的研发,这些跨越时空的技术对话证明,鲁班的智慧遗产从未褪色,反而在科技爆炸的时代焕发出新的生机。

站在智能制造的时代门槛回望,鲁班的每一项发明都在诉说着创新的本质——用最简单的原理解决最复杂的问题,当3D打印技术复刻出战国时期的鲁班锁,当卫星导航系统指引着现代云梯车的救援行动,我们突然发现:这位古代匠师留给后世最宝贵的遗产,不是具体的器物,而是那种永不停息的创造精神,在科技日新月异的今天,重新解读鲁班的发明智慧,不仅是对传统文化的致敬,更是为未来创新寻找源动力的文化自觉。