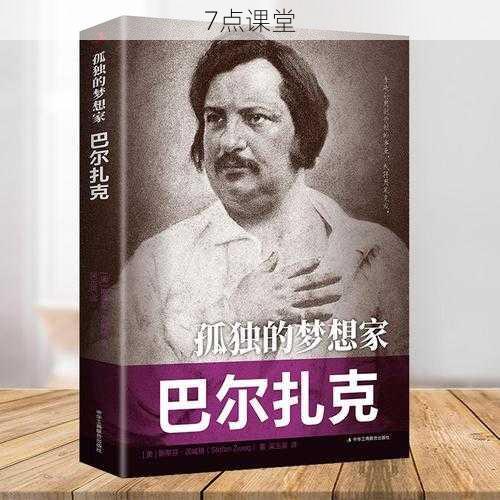

文学史坐标中的巴尔扎克

在19世纪法国文坛的璀璨星河中,奥诺雷·德·巴尔扎克犹如北极星般恒定闪耀,当浪漫主义浪潮裹挟着雨果的激情与夏多布里昂的忧郁席卷欧洲时,这位来自图尔的作家以解剖刀般的精准,剖开了法兰西社会的华丽长袍,让虱子与金线共同暴露在现实主义的强光之下,他的94部小说构成的《人间喜剧》,不仅搭建起文学史上最宏伟的叙事宫殿,更开创了"小说家作为社会秘书"的全新创作范式,正如普鲁斯特在《追忆似水年华》中所述:"巴尔扎克教会我们如何在壁炉的灰烬里看见整个王朝的兴衰。"

史诗性写作的现代转型

巴尔扎克彻底革新了小说的时空维度,在《高老头》的伏盖公寓里,破败的楼梯扶手与褪色的壁纸不再是简单的场景描写,而是承载着七月革命后法国社会价值崩塌的隐喻符号,他创造的2408个文学形象构成的社会光谱,精确对应着银行家、律师、艺术家、公务员等新兴阶层,这种将个人命运与时代脉搏相联结的叙事策略,使《人间喜剧》成为记录1830-1848年法国社会变革的"青铜编年史"。

在典型人物的塑造上,巴尔扎克展现出惊人的预言能力。《欧也妮·葛朗台》中囤积金币的老葛朗台,早已超越了莫里哀笔下的吝啬鬼形象,成为资本原始积累时期人性异化的完美标本,拉斯蒂涅在《高老头》结尾处俯瞰巴黎时眼中燃起的野心,恰似司汤达《红与黑》中于连的镜像投射,共同勾勒出拿破仑时代青年知识分子的精神肖像。

社会学视野与心理深描的双重突破

巴尔扎克的写作台始终摆放着两架显微镜:一架对准证券交易所的账簿与公证人的契约,另一架则聚焦人物内心最细微的神经震颤。《幻灭》中吕西安的文学梦碎过程,既是外省青年在巴黎名利场的必然溃败,也是理想主义者在商品社会中的精神殉道,这种将社会环境与心理机制相结合的创作理念,比左拉的实验小说早半个世纪践行了文学的社会学观察功能。

在细节描写方面,巴尔扎克开创了"物质决定论"的叙事美学。《邦斯舅舅》中收藏的每件古董都成为人物命运的注脚,《贝姨》中于洛男爵书桌上的账单堆叠出整个官僚体系的腐败图谱,这种将物象符号化的处理方式,直接影响了后世从福楼拜到普鲁斯特的文学传统。

文学星空的永恒坐标

巴尔扎克的影响早已突破时空界限,在左拉的《卢贡-马卡尔家族》中,我们能清晰看到《人间喜剧》的遗传基因;福楼拜对资产阶级的冷峻解剖,延续着巴尔扎克的社会批判锋芒;甚至普鲁斯特的意识流写作,也暗含着对巴尔扎克物质描写的辩证超越,这种跨世纪的文学对话,在米兰·昆德拉的《不朽》中达到新的高度——当小说主人公与巴尔扎克幽灵共饮咖啡时,整个文学史仿佛完成了一次奇妙的时空折叠。

国际文坛的接受史同样印证着巴尔扎克的永恒价值,陀思妥耶夫斯基在创作《卡拉马佐夫兄弟》时反复研读《高老头》,认为巴尔扎克"在恶的土壤中开出了善的哲学之花";马尔克斯坦言《百年孤独》中马孔多镇的建构,深受《人间喜剧》地理学体系的启发;甚至远在东方的茅盾,也在《子夜》中复刻了巴尔扎克式的社会全景写作。

争议漩涡中的再评价

这位文学巨匠始终身处争议的漩涡,亨利·詹姆斯批评其作品"像杂货铺般堆砌细节",纳博科夫嘲讽某些段落"充满大蒜味的冗长",但茨威格在《巴尔扎克传》中睿智地指出:"正是这种泥沙俱下的叙事洪流,才能裹挟整个时代的碎片。"当代新批评理论重新发现了巴尔扎克文本的现代性:《萨拉金》中对性别身份的解构、《驴皮记》中存在的荒诞哲学,都在后现代语境中焕发新的阐释可能。

在教育领域,巴尔扎克始终是人文教育的核心经典,他的作品不仅训练学生透视社会结构的复杂网络,更培养着对人性深渊的敬畏与洞察,当人工智能开始模仿人类写作时,巴尔扎克笔下那些在欲望与道德间挣扎的灵魂,反而愈发彰显出不可替代的人文价值,正如他在《幽谷百合》中写道的:"真正的小说家应该是手持火炬在人性迷宫中探险的哲学家。"这束火炬,至今仍在照亮着文学的幽深长廊。