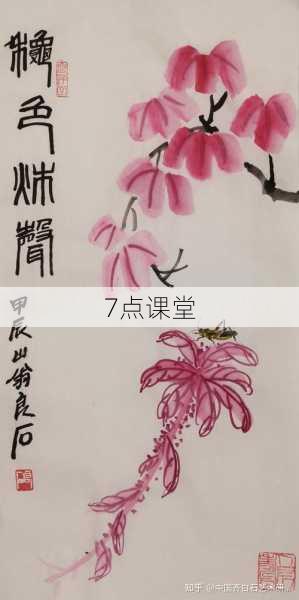

在中国近现代美术史上,齐白石(1864-1957)的写意花鸟画艺术犹如一座高峰,这位出身湖南乡间的木匠,凭借对传统笔墨的深刻理解与创新突破,开创了"红花墨叶"的独特艺术语言,更为珍贵的是,其艺术血脉通过三代传人的接续传承,在当代画坛依然焕发着蓬勃生机,本文将系统梳理齐白石艺术传承谱系,剖析师承关系中的文化密码。

第一代传人:亲炙门生的守正出新

齐白石晚年定居北京期间,正式收入门墙的弟子多达二十余人,其中以李可染、李苦禅、王雪涛、许麟庐四人最具代表性,这些直接受教于大师的艺术家,在继承白石老人艺术精髓的同时,都走出了独具个性的创新之路。

李可染(1907-1989)虽以山水画闻名,但其早年拜师齐白石长达十年,他创造性地将白石老人"用墨如用色"的理念引入山水创作,其代表作《万山红遍》中层层积染的朱砂运用,正是对师门"红花墨叶"技法的空间拓展,李苦禅(1899-1983)则专注于大写意花鸟领域,他将白石画作中的金石趣味与八大山人的冷逸笔法相融合,在鹰鹫题材上形成雄浑刚健的独特风格,其丈二匹巨制《松鹰图》至今仍是中央美术学院的教学范本。

王雪涛(1903-1982)的传承路径别具特色,他精准把握齐白石"妙在似与不似之间"的造型理念,却在设色技法上大胆突破,其笔下牡丹常以没骨法点染,配合双勾枝叶,形成工写结合的视觉效果,这种创新在1959年为人民大会堂创作的《牡丹孔雀图》中达到巅峰,许麟庐(1916-2011)作为关门弟子,在书法入画方面深得真传,他创造性地将齐派篆籀笔法引入大写意创作,其《荷塘清趣》系列作品中,荷梗的篆书笔意与泼墨荷叶形成强烈对比,展现出传统笔墨的现代张力。

第二代传人:跨门融合的多元发展

第二代传人多成长于新中国美术教育体系之下,他们在继承师辈技艺的同时,积极吸收西方绘画元素,呈现出跨门类融合的特征,贾又福(1942-)作为李可染嫡传,将齐派笔墨与太行山写生相结合,其"以石观化"的哲学山水,在《太行丰碑》系列中实现了传统皴法的现代转化,崔如琢(1944-)师承李苦禅,却将齐白石"衰年变法"的创新精神推向极致,其丈二匹《荷风盛世》在2011年拍出1.28亿港元,创下在世画家拍卖纪录,印证了传统笔墨的当代价值。

这一代传人中,齐白石三子齐良琨(1902-1955)的承传路径尤为特殊,他既恪守家学,将父亲独创的"工虫花卉"技法系统整理,又在构图章法上融入西画透视,其遗作《草虫册页》现藏于北京画院,成为研究齐派艺术的重要文献,值得注意的是,第二代传人普遍具有学院教育背景,他们将齐派艺术纳入现代教学体系,如中央美院建立的"临摹-写生-创作"三位一体教学模式,使传统师承实现了规范化传承。

第三代传人:全球化语境下的创新实验

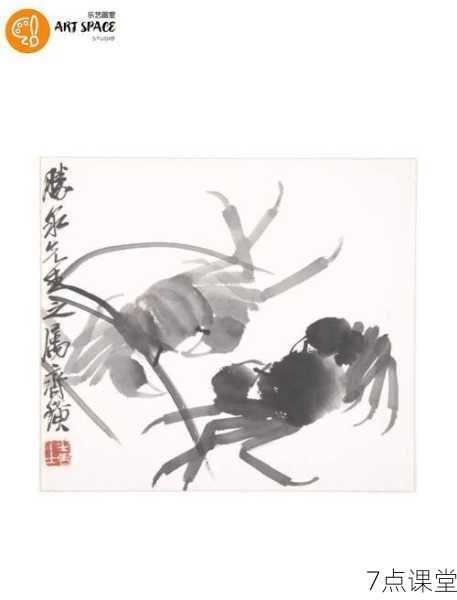

步入21世纪,齐派艺术的第三代传人面临全新的文化语境,他们在坚守笔墨本体的同时,积极介入当代艺术场域,齐由来(1958-)作为白石曾孙,在虾蟹题材上延续家学,但其《百虾图》采用丙烯颜料在亚麻布上创作,实现了传统题材的材质转换,汤立(1957-)师从崔如琢,将大写意花鸟与抽象表现主义结合,其《天地玄黄》系列在威尼斯双年展引发关注,证明东方写意精神的当代阐释可能。

在艺术教育领域,第三代传人开创了数字化传承新路径,齐白石艺术研究会推出的"墨韵AI"临摹系统,通过机器学习分析大师笔法特征,已培养出百余名海外传人,这种科技赋能下的传承创新,在2023年大英博物馆"齐派艺术全球巡展"中得到集中展现,来自12个国家的第三代传人作品同台展出,标志着齐派艺术正式步入全球化传播阶段。

纵观三代传承,可见清晰的演进轨迹:从师徒相授的口传心授,到学院体系的规范教学,直至数字时代的全球传播,这种传承不是简单的技法复制,而是始终贯穿着"学我者生,似我者死"的创新精神,齐白石艺术的生命力,正体现在历代传人"戴着镣铐跳舞"的创造性转化之中,在当代艺术强调观念性的语境下,齐派传人们用实践证明:传统笔墨语言依然具有强大的表现力与适应性。

这种绵延百年的师承体系,为中国美术教育提供了珍贵范本,它启示我们:艺术传承既要守护文化基因,更需保持开放包容的胸襟,第三代传人齐慧娟在联合国教科文组织的演讲中曾说:"祖父的虾永远游动在传统与现代的长河里",这句话恰如其分地诠释了齐派艺术传承的真谛——在变与不变的辩证中,让古老笔墨永远焕发时代生机。