当人们提及列奥纳多·达芬奇时,总会习惯性地冠以"画家"的称谓,然而在意大利佛罗伦萨学院保存的原始档案中,这位传奇人物在1490年的职业登记表上填写的却是"工程师与建筑师",这个耐人寻味的细节,揭开了我们对达芬奇认知误区的序幕,在当代社会分工日益精细的背景下,重新审视这位文艺复兴巨匠的多重身份,不仅是对历史真相的还原,更是对现代教育体系的深刻反思。

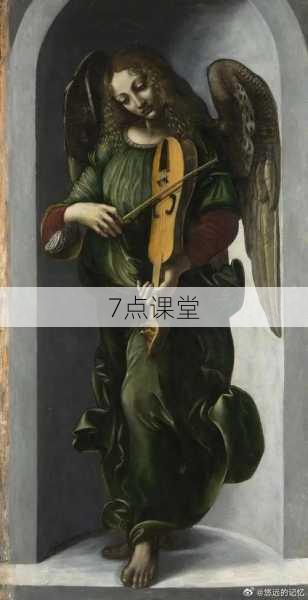

艺术殿堂里的科学探索者 在乌菲兹美术馆的《天使报喜》前驻足,观者往往惊叹于圣母衣褶的流动感,鲜为人知的是,达芬奇为此画作进行了长达三年的流体力学研究,他系统观察丝绸在不同湿度下的垂坠状态,用数学公式记录布料褶皱的几何规律,这种将艺术创作建立于科学实证的方法,彻底颠覆了中世纪作坊式的绘画传统。

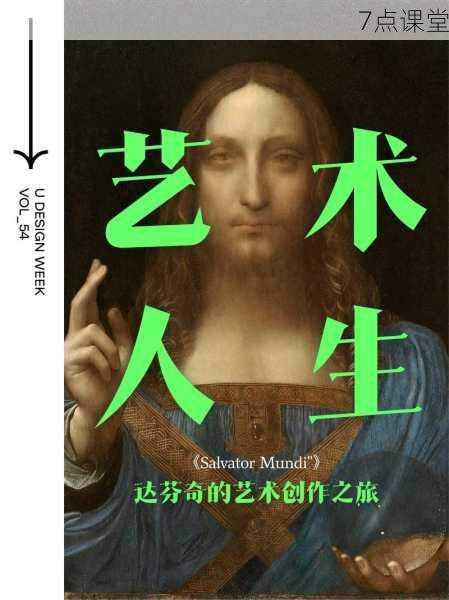

《蒙娜丽莎》的神秘微笑之所以跨越五个世纪仍具魅力,源于达芬奇开创性的解剖学实践,通过对30具人类尸体的系统解剖,他精准掌握了面部43块肌肉的运动机理,手稿Codex Leicester中详细记载的视神经与大脑皮层连接图谱,直接指导了画作中眼神光点的处理技法,这种艺术与科学的深度融合,使得他的作品超越了同时代画家的表现维度。

军事工程领域的艺术思维 米兰斯福尔扎城堡的档案室里,保存着达芬奇1487年提交的《理想城规划方案》,这份融合了美学原理与卫生防疫理念的设计手稿,首次提出"城市功能分区"概念,螺旋状的下水道系统既符合流体力学原理,又构成独特的装饰纹样;对称分布的市民广场在满足集会需求的同时,形成完美的视觉黄金分割,这种将实用功能升华为艺术形式的创造力,至今仍是城市规划领域的典范。

在威尼斯兵工厂发现的作战手稿中,达芬奇设计的"装甲战车"颠覆了传统军事思维,其外壳的曲面造型不仅具有防御功能,更暗含声波反射的声学原理,这些超越时代的构想,源自他常年对贝壳螺旋结构的观察记录,1499年设计的可拆卸浮桥方案,其模块化思路直接影响了20世纪的军事工程学发展。

解剖学革命中的美学追求 帕维亚大学医学院收藏的达芬奇解剖手稿,展现了令人震撼的精确性,1510年绘制的《胚胎研究》不仅准确呈现了子宫结构,更通过渐变的明暗处理赋予医学图示以艺术生命力,他对人体比例的研究远超出医学范畴,手稿《维特鲁威人》将建筑学的"神圣比例"与人体结构完美统一,创造出跨学科的认知范式。

在佛罗伦萨圣马可修道院的解剖实验室,达芬奇创造了独特的"动态解剖"记录法,他要求助手在解剖过程中不断改变尸体姿态,用连续速写捕捉肌肉运动的瞬间变化,这种将时间维度引入静态解剖的创新,直接启发了后世运动生理学的研究方法。

自然哲学体系中的跨界融合 都灵皇家图书馆的《大西洋古抄本》显示,达芬奇在1508年已建立完整的水循环模型,他通过观察阿尔诺河漩涡,发现流体运动的斐波那契数列规律,这些研究成果既用于《洪水》系列画作的背景描绘,又成为水利工程的理论基础,这种将自然现象上升为普适规律的研究方法,比伽利略的系统观测早了一个世纪。

在米兰安布罗图书馆的手稿中,我们发现了达芬奇设计的"永动机"模型,尽管物理定律证明其不可行,但其中运用的齿轮联动系统和能量转化思路,直接推动了钟表制造技术的革新,更值得注意的是,他将这些机械原理转化为《最后的晚餐》中使徒手势的构图逻辑,实现了技术思维向艺术表达的创造性转化。

现代教育的镜鉴与反思 面对达芬奇留下的9000页研究手稿,当代教育者不得不反思:在学科壁垒森严的现代教育体系中,是否正在扼杀这种跨界创新的可能?达芬奇的成功密码,恰恰在于他未经系统学院教育的"缺陷"——没有专业分野的束缚,使他能自由穿梭于艺术与科学之间。

哈佛大学教育学院2018年的研究表明,达芬奇的笔记方法蕴含现代项目式学习的核心要素,他习惯将待解问题记录在随身皮夹上,通过不同领域的知识碰撞寻找解决方案,这种以问题为导向的跨学科思维,正是当前STEAM教育竭力追求的目标。

在人工智能时代,达芬奇的启示愈发凸显其现实意义,他证明真正的创新往往诞生于学科交界处,而当代教育过度专业化的趋势,正在制造大量"单向度人才",米兰理工大学近年开设的"达芬奇创新实验室",要求建筑系学生必修解剖学,机械工程专业必须研习古典艺术,这种教育实验正在重燃跨界创新的火种。

当我们站在西斯廷教堂仰望《创世纪》时,不应忘记米开朗基罗曾坦言:"达芬奇是唯一让我自惭形秽的天才",这位将艺术与科学熔于一炉的跨界先驱,用毕生实践证明了人类智慧的无限可能,在专业分工日益细化的今天,重估达芬奇的多重身份不仅是对文艺复兴精神的致敬,更是为破解现代教育困境寻找历史参照,或许真正的答案就藏在卢浮宫《岩间圣母》的幽蓝光影里——在那片达芬奇精心调配的群青颜料中,我们既能看到画家对矿物学的精深研究,也能感受到科学家对美学境界的不懈追求。