历史烽烟中的文人宿命

公元1188年,南宋淳熙十五年,辛弃疾在江西上饶的带湖庄园写下《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》,此时的辛弃疾,距离他22岁率五十骑突袭金营生擒叛将的传奇已过去二十六年,距他献上《美芹十论》《九议》等军事策论却遭朝廷冷落也已十余载,这首看似直白的词作,实则是南宋主战派文人的精神图腾,更是中国古典文学中罕见的"军事美学"典范。

辛弃疾的特殊性在于,他既是文人谱系中的"异类",又是武人群体中的"他者",在"醉里挑灯看剑"的意象背后,隐藏着两宋之交知识分子的集体困境:科举制度下,文人群体逐渐形成"以文驭武"的思维定式,而辛弃疾却以武人身份闯入词坛,用战场的逻辑解构书斋的修辞,这种身份错位,使他的词作既有"沙场秋点兵"的雄浑,又暗含"可怜白发生"的悲怆。

《破阵子》的文本解构:军事美学的三重维度

-

时空重构的叙事张力

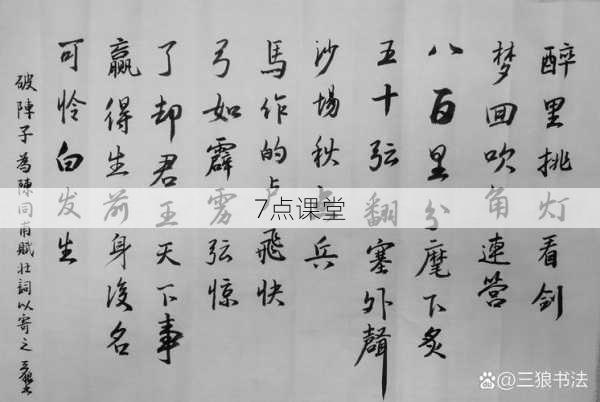

词作开篇"醉里挑灯看剑",通过醉酒、深夜、灯影三重滤镜,构建出虚实交错的叙事空间,剑器作为核心意象,既是对"武"的具象化呈现,又是对文人佩剑传统的解构——这把剑不是装饰品,而是真正饮过血的兵器,随后的"八百里分麾下炙",以夸张的军营场景消解了传统词作中"小园香径独徘徊"的婉约基调。 -

战争修辞的文学转译

辛弃疾创造性地将军事术语纳入词体:"的卢马"出自三国战史,"霹雳弦"暗合《武经总要》中的兵器记载,这种专业军事知识的注入,打破了词作为"艳科"的文体限制,更值得注意的是"马作卢飞快,弓如霹雳弦惊"的句法——前四字白描,后七字比喻,形成类似战报的简练节奏。 -

理想主义的悲剧内核

全词在"了却君王天下事"处达到高潮,却在"可怜白发生"中戛然而止,这种结构上的断裂,暗合南宋主战派的政治命运:隆兴北伐的溃败、开禧北伐的闹剧,主和派的掣肘与皇权的摇摆,共同构成时代性的精神困境,辛弃疾用词牌本身的"破阵"之名,完成对现实困境的诗意突围。

宋词嬗变中的辛派特质

在苏轼"以诗为词"的基础上,辛弃疾实现了"以战入词"的文体突破,比较同时期词作可见:陆游的《诉衷情》侧重个体悲情,陈亮的《水调歌头》偏重政论色彩,而辛词则开创了军事意象系统,这种创新不是偶然:

-

地理空间的拓展

辛弃疾的军旅经历使其词作呈现出"在场性":山东的黄河故道、江南的演武场、荆楚的水军营寨,这些真实的地理坐标转化为文学意象,使词境突破闺阁亭台的局限。 -

音乐性的战争化改造

《破阵子》本为唐教坊曲,原属龟兹乐部,辛弃疾通过密集的入声韵(剑、炙、瑟、雳、惊、名、生),模拟出金戈铁马的音响效果,这种声韵选择,与李清照《声声慢》的齿音缠绵形成鲜明对比。 -

典故系统的军事转向

词中"的卢"典出《三国志》,"霹雳"引自《隋书·长孙晟传》,这种冷兵器时代的专业用典,构建起独特的军事互文网络,相比晏殊"无可奈何花落去"的自然意象,辛词的典故更具历史纵深感。

教育场域中的辛弃疾解读

在当代语文教育中,《破阵子》常被简化为"爱国词"的标签化样本,这种解读忽视了三个关键维度:

-

身份焦虑的现代投射

辛弃疾"归正人"的身份(北方沦陷区南渡官员),使其终生处于政治边缘,这种"异乡人"的生存状态,恰可与全球化时代的文化认同困境形成对话,教学中可引导学生比较北岛《乡音》等现代诗作,体会跨越时空的身份困惑。 -

职业理想的解构与重构

从"气吞万里如虎"到"却将万字平戎策,换得东家种树书",辛弃疾的人生轨迹折射出理想主义者的现实困境,可设计讨论课:如果辛弃疾生活在当代,他的职业选择会是什么? -

军事美学的审美启蒙

通过比较《破阵子》与西方战争文学(如《伊利亚特》),引导学生理解不同文明对战争的美学表达,例如荷马史诗的细节铺陈与辛词的意象浓缩,体现东西方思维方式的差异。

剑影阑珊处的文化启示

当我们重读这首《破阵子》,不应止步于对"壮志未酬"的廉价感伤,辛弃疾留给后世的精神遗产,在于他证明了知识分子的另一种存在可能:既能"上马击狂胡",又能"下马草军书",这种文武之道的辩证,对当代教育具有特殊启示:

在专业分工日益细化的今天,辛弃疾的跨界实践提示我们:人文素养与实践能力的结合,才是完整的人格教育,他词作中展现的"行动的诗学",恰是对"纸上谈兵"传统的最佳反拨,当我们在课堂上讲授这首词时,或许应该带着学生走向操场,在奔跑中体会"沙场秋点兵"的韵律;又或许应该点燃一盏台灯,在夜色里思索"可怜白发生"的人生况味。

八百年过去,带湖的剑光早已锈蚀,但那些在词句中跳动的铁血与柔情,仍在提醒着我们:真正的文人,永远在现实与理想之间,进行着悲壮而优美的突围。