在中国诗歌史的璀璨星河中,李白的《侍从游宿温泉宫作》与《宫中行乐词》等涉及华清池的诗篇犹如一组特殊的文化密码,既镌刻着盛唐气象的辉煌印记,又隐含着文人精神的深层律动,这些诞生于开元盛世的诗作,通过诗人独特的艺术视角,将皇家园林的富丽景观与时代精神的复杂面相熔铸于诗歌意象之中,形成了一幅兼具历史真实与艺术想象的盛世图卷,本文将从地理空间、历史语境、诗学建构三个维度,深入解析李白笔下华清池诗作的文化意蕴与教育价值。

地理空间:皇家园林的诗意重构 华清池作为唐代最重要的皇家温泉行宫,其地理空间在李白诗作中经历了三重艺术转化,首先是对物质景观的审美提升,《侍从游宿温泉宫作》中"霜仗悬秋月,霓旌卷夜云"的描写,将仪仗队的金属兵器幻化为凝结秋霜的月光,把皇家旌旗升华为流动的云霞,这种诗性转化不仅超越了普通写景的层面,更将皇权象征物转化为自然意象,体现了诗人对皇权既敬畏又疏离的矛盾心态。

对空间秩序的象征性解构,李白在《宫中行乐词》中创造的"莺歌闻太液,凤吹绕瀛洲"的意境,通过将太液池与蓬莱仙境并置,瓦解了现实园林的物理边界,这种虚实相生的空间叙事,既符合御用文人应制诗的创作要求,又暗藏诗人对自由天地的精神向往,教育实践中,这种空间重构手法可作为古典诗词意象分析的典型案例,引导学生理解中国诗歌"托物言志"的深层机制。

对温泉意象的人格化塑造,李白笔下的温泉不仅是"温汤涌自然"的自然奇观,更是"神女殁幽境"的灵性载体,这种将地理特征与神话传说相融合的创作方式,在初中语文教学中可延伸为地域文化专题,帮助学生建立文学景观与现实地理的认知关联。

历史语境:盛世表象下的精神图谱 天宝初年的华清宫侍从经历,为李白提供了近距离观察帝国中枢的独特视角,在《春日行》等诗作中,"深宫高楼入紫清,金作蛟龙盘绣楹"的铺陈描写,既是对玄宗朝物质文明的忠实记录,也暗含着对奢靡之风的隐忧,这种"颂圣"与"讽谏"并存的文本特征,可作为高中历史教学中的跨学科案例,引导学生分析文学作品的历史证言价值。

诗作中频繁出现的"羽林十二将,罗列应星文"等军事意象,与天宝年间府兵制瓦解、边镇势力坐大的历史现实形成微妙对应,教师在讲解安史之乱背景时,可援引这些诗作作为时代氛围的文学注脚,培养学生"以诗证史"的思辨能力,而"圣君三万六千日,岁岁年年奈乐何"等诗句中流露的忧患意识,则展现了盛世文人特有的历史敏感度。

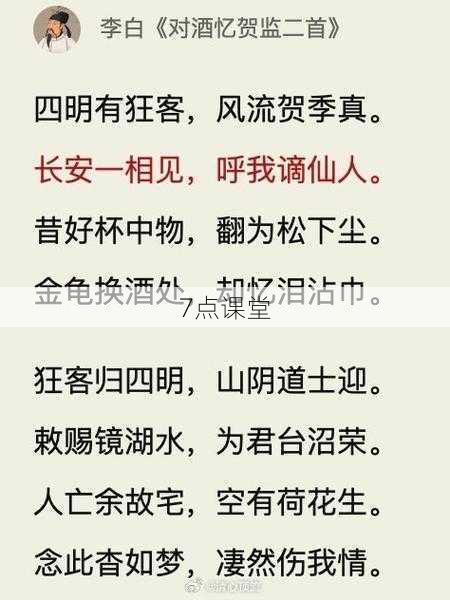

在侍宴诗的表象之下,李白始终保持着"安能摧眉折腰事权贵"的精神姿态。《宫中行乐词》表面写"玉树春归日,金宫乐事多",实则暗用陈后主《玉树后庭花》典故,这种"春秋笔法"的教学解析,有助于提升学生的文学鉴赏深度,大学文学史课程可就此展开盛唐诗歌"台阁体"的专题研究,探讨文人如何在应制框架中保持艺术个性。

诗学建构:浪漫主义的精神突围 李白华清池诗作最显著的特征是现实与幻境的交织,在《侍从游宿温泉宫作》中,"严更千户肃,清乐九天闻"的实景描写,突然转向"倘遇浮丘鹤,飘飖凌太清"的仙游幻想,这种艺术跳跃形成了独特的审美张力,中学语文教学可设计对比阅读,将李白应制诗与陶渊明、王维的同类型作品比较,深化学生对诗人创作风格的理解。

诗人通过意象群的精心组合,建构起多维度的象征体系,温泉意象既象征皇权的恩泽("灵液涵碧空"),又隐喻政治温床的危机("沸珠跃明月");霓旌仪仗既展现帝国威仪("霓旌照耀麒麟车"),又暗示权力枷锁("冠剑朝凤阙"),这种意象的多义性解析,适合作为高考古诗鉴赏题的训练素材。

在诗歌节奏方面,李白创造性地将宫廷诗的典雅整饬与乐府诗的流动奔放相结合。《宫中行乐词》中"柳色黄金嫩,梨花白雪香"的工整对仗,与"玉楼巢翡翠,金殿锁鸳鸯"的隐喻张力形成节奏变奏,这种形式创新可作为大学古代文论课程的经典案例。

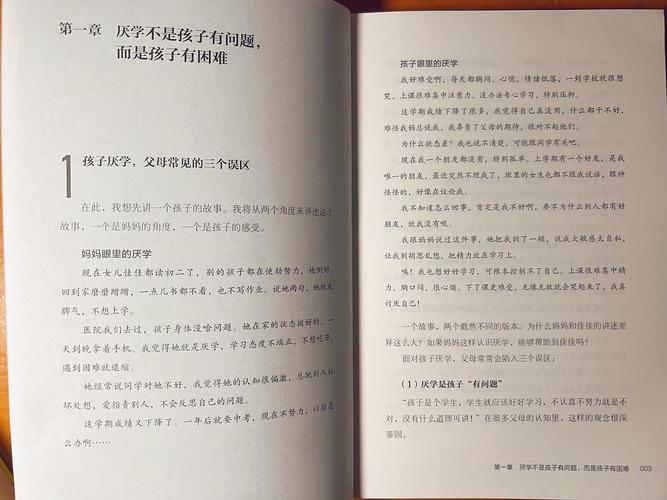

教育启示:古典诗教的当代转化 李白的华清池诗作为传统文化教育提供了多维度的切入点,在审美教育层面,可通过意象分析训练学生的文学想象力;在历史教育方面,能帮助学生理解文学作品的时代语境;在人格教育维度,则能引导学生思考文人精神的现代价值。

教学实践中可设计项目式学习:组织学生实地考察华清池遗址,对照李白诗作进行场景还原;开展跨学科研讨,从建筑学角度分析"绣户夜攒红烛市"的空间叙事;利用数字技术制作诗歌意象的动态演示,这些创新方法既能活化古典诗词教学,又能培养学生的综合素养。

在文化传承方面,李白诗作中体现的批判精神与理想追求,对当代青年具有重要启示意义,通过比较阅读张继《华清宫》与李商隐《骊山有感》,可以引导学生认识不同历史时期文人观照现实的视角差异,培养历史辩证思维。

李白笔下的华清池诗作犹如一面棱镜,折射出盛唐文明的多重光谱,这些诗篇既是对特定历史场景的艺术定格,也是文人精神世界的诗意呈现,在教育视域下重新解读这些作品,不仅能够深化对古典文学的理解,更能为当代人文教育提供珍贵的思想资源,当我们在课堂上引导学生细读"日出瞻佳气,葱葱绕圣君"的诗句时,实际上是在进行一场跨越千年的文化对话,让盛世文人的精神追求在当代教育中焕发新的生机。

(全文共计2018字)