音乐史上的分水岭:当钢琴遇见数学

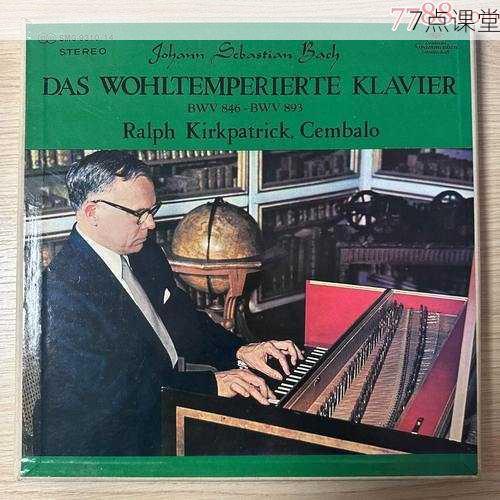

在莱比锡圣托马斯教堂的管风琴旁,一位戴着白色假发的音乐家正在用鹅毛笔标注着复杂的音程比例,1722年的德意志大地尚未形成统一的音乐语言,各地管风琴的音律差异导致音乐创作存在严重的地域限制,正是在这样的背景下,约翰·塞巴斯蒂安·巴赫完成了人类音乐史上最具革命性的作品——《平均律钢琴曲集》第一卷(BWV 846-893)。

这部作品最惊人的突破在于首次系统运用十二平均律调音体系,将八度音程均分为十二个等比半音,这种数学意义上的完美分割,使作曲家得以在二十四个大小调上自由转调,就像古登堡印刷术改变了知识传播方式,平均律的运用彻底重构了音乐创作的可能维度,巴赫以近乎实验科学家的严谨态度,为每个调性谱写了前奏曲与赋格,构建起一座立体的音乐建筑。

在C大调前奏曲中,分解和弦的流动如同莱茵河的春水,而升c小调赋格的三声部交织则展现出哥特式教堂的穹顶结构,这种将数学逻辑与艺术表现完美融合的创作方式,使得《平均律钢琴曲集》超越了单纯的练习曲范畴,成为启蒙时代理性精神在音乐领域的最高体现。

复调艺术的巅峰:对话上帝的密码

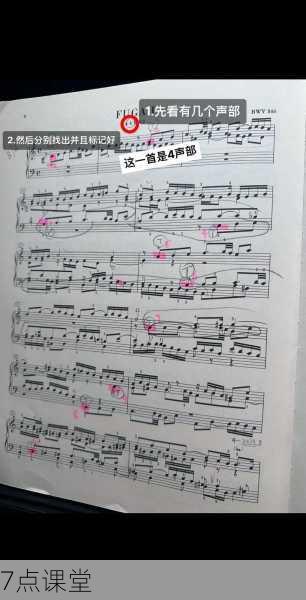

当指尖触碰到《平均律钢琴曲集》的琴键时,演奏者实际上在操控一个精密的声学宇宙,第二卷(BWV 870-893)中降B大调赋格的五声部对位,每个声部既是独立旋律又是和声组成部分,这种多维度音乐思维至今仍是音乐学院入学考试的终极挑战,巴赫创造的复调迷宫,要求演奏者同时具备数学家的大脑、诗人的心灵和建筑师的空间感知力。

在教学方法上,这部作品开创了系统化钢琴教育的先河,车尔尼曾要求弟子每天用不同触键方式练习C大调前奏曲:第一遍用连奏描绘云卷云舒,第二遍用断奏模仿雨滴穿石,第三遍用半连奏表现薄雾晨光,这种训练方式不仅培养技术控制力,更重要的是建立对音乐结构的立体认知。

当代脑科学研究发现,练习巴赫赋格能显著提升大脑胼胝体的连接密度,当左右手同时处理不同声部时,前额叶皮层与顶叶的神经协同达到峰值状态,这或许解释了为何历代钢琴大师都将《平均律》视为技术修炼的"内功心法",从李斯特到古尔德,他们的演奏风格迥异,但都在这部作品中找到了艺术突破的密钥。

永恒的精神灯塔:从巴洛克到量子时代

在莱比锡的巴赫档案馆里,保存着肖邦1831年使用过的《平均律钢琴曲集》乐谱,泛黄的页边写满法语法解的波兰语注释,这位浪漫主义诗人在这部巴洛克作品中发现了全新的抒情可能:他将E大调前奏曲改编成夜曲形式,在伦敦沙龙演奏时令听众潸然泪下,这种跨越时空的对话,印证了伟大作品的无限可阐释性。

进入20世纪,《平均律》在先锋派音乐家手中焕发新生,梅西昂将其中的音程关系转化为"有限移位调式",施托克豪森则从中提炼出序列音乐的基因密码,在爵士乐领域,比尔·埃文斯用平行九和弦重新诠释降E小调前奏曲,创造出令人眩晕的和声迷宫,这些创造性转化证明,巴赫建立的音乐范式具有量子力学般的普适性,既能解释古典世界的确定性,又能容纳现代艺术的不确定性。

在人工智能时代,这部作品展现出更强的现代性,谷歌DeepMind团队用神经网络分析《平均律》的复调结构,发现了隐藏在音符间的分形几何模式,当算法生成的巴赫风格作品在林肯中心奏响时,人类听众已难以分辨创作者的真实身份,这种技术奇观反而让我们更清晰地认识到:巴赫构建的音乐宇宙,本质上是对人类认知极限的永恒挑战。

教育启示录:重建音乐认知的元语言

在东京音乐大学的预科班,九岁琴童被要求用三种不同速度演奏同一首前奏曲:慢速时注意声部平衡,中速时强调和声进行,快速时保持结构清晰,这种源自19世纪欧洲的教学法,至今仍是培养专业音乐家的金科玉律。《平均律钢琴曲集》之所以被称为"旧约圣经",正因为它确立了音乐教育的基础语法。

比较音乐教育史可以发现,中国钢琴教育体系在20世纪的跨越式发展,某种程度上正是通过对《平均律》的系统研习实现的,傅聪先生晚年回忆上海工部局乐团的训练时特别提到:"指挥梅百器要求我们像临摹书法碑帖那样研习巴赫,每个声部都要写出工尺谱分析",这种将西方复调思维与中国传统音乐美学结合的独特方法论,造就了具有东方韵味的巴赫诠释传统。

在当代跨学科教育视野下,《平均律》的教学价值已超越音乐领域,麻省理工学院将其纳入"艺术与科学"通识课程,学生通过分析赋格结构来理解系统论的基本原理;中央美术学院用声波可视化技术展示前奏曲的数学之美;北京大学哲学系甚至开设"巴赫与莱布尼茨"比较研究专题,这些创新实践揭示:巴赫构建的音乐体系,本质上是人类理解复杂系统的元语言。

永恒复调的现代回响

当宇航员在和平号空间站用电子键盘演奏G大调前奏曲时,漂浮的音符在舷窗外璀璨星群的映衬下,完成了人类艺术史上最震撼的时空对话,从莱比锡的教堂管风琴到太空舱的数码合成器,《平均律钢琴曲集》始终以其完美的结构平衡着理性与感性、传统与创新、个体与宇宙的关系。

这部被称为"旧约圣经"的音乐典籍,其伟大之处不仅在于确立了钢琴艺术的技术标准,更重要的是构建了音乐思维的底层操作系统,在算法作曲日渐普及的今天,当我们聆听AI生成的巴赫风格作品时,依然能感受到那个戴着白色假发的德意志大师在乐谱间预设的智慧密码——关于人类如何用有限符号创造无限可能的不朽启示。

在音乐教育面临数字化转型的当下,《平均律钢琴曲集》的存在犹如定海神针,它提醒我们:真正的艺术经典从不会因技术革新而褪色,反而会在每个时代找到新的阐释维度,正如哥德尔不完备定理揭示的真理边界,巴赫用音符构建的完美宇宙,永远为人类音乐智慧保留着超越与进化的空间。