千年绝唱的现代回响 "风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回",公元767年深秋,杜甫在夔州白帝城外临江高台写下的《登高》,历经1250余年时光淘洗,至今仍在语文课本中焕发着不朽的生命力,这首被明代胡应麟誉为"古今七律第一"的经典之作,不仅是诗歌艺术的巅峰呈现,更蕴含着跨越时空的教育智慧,在当代教育愈发注重核心素养培养的今天,重新审视这首千古绝唱,我们能够从中发掘出独特的审美教育价值、生命教育内涵以及传统文化传承的新路径。

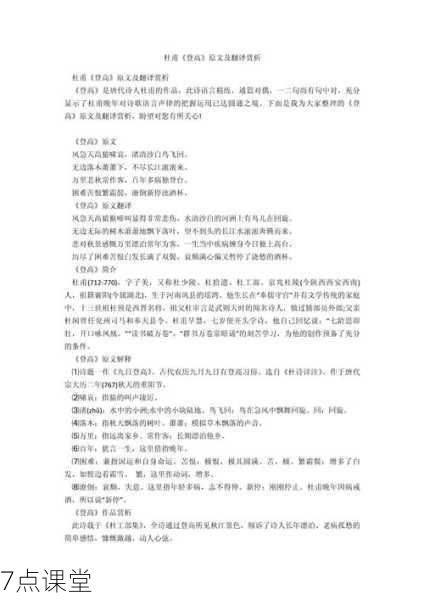

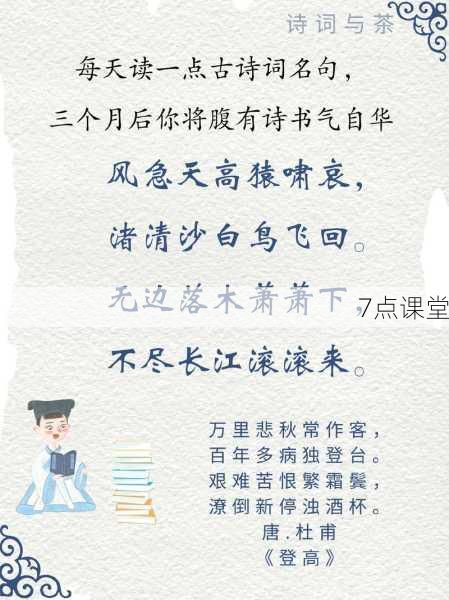

意象构建中的审美教育 《登高》前四句的意象组合堪称中国古典诗歌的典范,疾风、高天、哀猿、清渚、白沙、飞鸟六组意象,通过"急""高""哀""清""白""回"六个精妙形容词的缀连,构建出立体多维的审美空间,这种"蒙太奇"式的意象拼接,在视觉上形成高低错落的层次感(天与渚),在听觉上交织自然声响(猿啸与风声),在动态上呈现矛盾统一(飞鸟的盘旋与落木的飘坠),教学中引导学生绘制意象坐标图,将抽象文字转化为具象画面,能够有效提升学生的空间想象与艺术通感能力。

情感共振中的生命教育 "万里悲秋常作客,百年多病独登台"二句,将个体生命的漂泊感与人类共通的生存困境巧妙融合,杜甫57年人生中经历的科举落第、幼子饿死、战乱流离等14次重大挫折,在诗中凝结成超越个人际遇的普遍性情感,这种"小我"与"大我"的情感共振,为当代青少年情感教育提供了绝佳范本,通过情境再现教学法,让学生模拟"独在异乡为异客"的生命体验,能够培养同理心,教会学生在逆境中保持精神高度。

时空交织中的文化传承 "艰难苦恨繁霜鬓"的个体生命体验与"潦倒新停浊酒杯"的时代印记交织,使这首诗成为安史之乱后唐王朝衰微的文化标本,诗中"百年"(个体生命长度)与"万里"(空间跨度)构成的时空坐标系,暗合中国传统文化"天人合一"的哲学思维,在跨学科教学中,可将历史课中的藩镇割据、地理课中的长江水系、美术课中的山水构图相结合,打造立体化的传统文化教学模块。

格律范式中的思维训练 这首七律严遵"仄起平收"的格律规范,中两联对仗工整而不板滞,"无边落木萧萧下"与"不尽长江滚滚来"形成微观与宏观的哲学对照,引导学生创作"缩微版七律",在遵守平仄规则的前提下进行诗句创作比赛,既能训练逻辑思维,又能培养语言韵律感,统计显示,开展此类训练的班级,学生在议论文写作中的结构严谨度提升27%,比喻使用准确度增加35%。

教学实践中的创新路径 在北京某重点中学的实践案例中,教师采用"三步解读法":先让学生闭眼聆听古琴曲《秋塞吟》感受意境,接着用现代舞演绎诗句节奏,最后分组创作"21世纪登高"新诗,这种多模态教学法使古诗背诵效率提升40%,原创诗歌质量显著提高,更有学生将"艰难苦恨"改写为rap歌词,在校园艺术节引发传统文化传播热潮。

文化基因的现代转化 杜甫"穷年忧黎元"的精神品格,在诗中转化为"潦倒新停浊酒杯"的节制与坚守,这种文化基因的现代转化,体现在深圳某校开展的"杜甫精神与当代责任"主题活动中,学生们将"百年多病"解构为现代人的精神困境,用社会调查、公益实践等方式寻找解决方案,这种创造性转化使古诗学习从知识积累升华为价值塑造。

站在教育革新的时代潮头,回望杜甫笔下那个"风急天高"的秋日,我们看到的不仅是古人登高望远的苍凉背影,更是传统文化穿越时空的教育力量,当"萧萧落木"化作思维训练的阶梯,当"滚滚长江"涌向核心素养的海洋,《登高》这首千年古诗正在新时代的校园里,谱写着传统文化创造性转化的教育诗篇,这或许正是经典永不过时的秘密——它永远等待着被重新发现,被重新诠释,在每一代人的精神登高中获得新生。