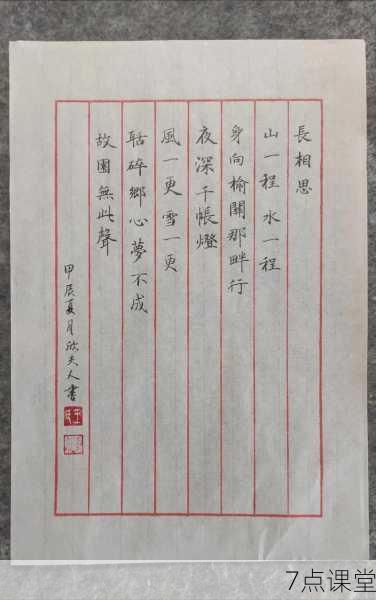

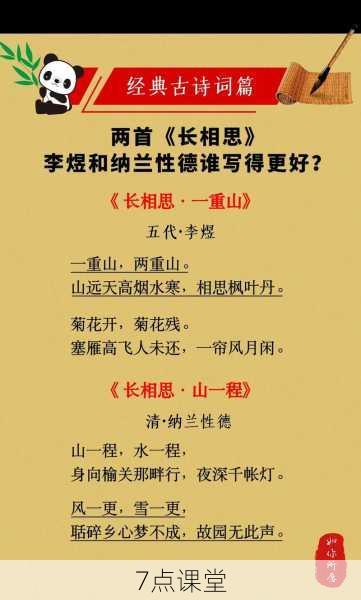

破碎山河间的深情凝望 康熙二十一年(1682年)的早春,一支浩荡的东巡队伍穿越山海关的晨雾,随驾侍从中的纳兰性德,在颠簸的马鞍上凝望塞外的连绵群山,任由鞍辔的叮当声与戍卒的号角声交织成时光的褶皱,这位时年二十八岁的御前侍卫,正以《长相思》的三十六个汉字,将中国古典诗词推向了情感表达的至境,三百年后,当我们在教育场域重新审视这阙小令时,会发现它不仅是文学遗产的璀璨明珠,更是一把开启情感教育与生命哲学的密钥。

意象迷宫中的情感教育密码 "山一程,水一程"的复沓结构,暗含着传统诗词教育中常被忽略的节奏美学,纳兰性德以行军途中的物理位移,隐喻着现代人永恒的精神困境——在物质世界的坐标系中,灵魂的归途始终处于未完成状态,这种时空错位的艺术处理,恰似当代青少年在虚拟与现实间的身份游移,为情感教育提供了绝佳的对话文本。

"夜深千帐灯"的壮阔图景与"故园无此声"的细微私语形成戏剧性反差,这种由宏大叙事转向个体经验的写作策略,完美示范了情感表达的节制与释放,在数字化时代,当年轻一代习惯于用表情包和网络热词宣泄情绪时,纳兰词中这种"克制的抒情"更显珍贵——它证明真挚情感不需要歇斯底里,深邃意境可以诞生于最朴素的语词组合。

生命哲学的教育启示 "风一更,雪一更"的自然韵律,揭示着纳兰性德对生命本质的独特认知,这位早慧的满洲贵族,在三十一载短暂生命里始终保持着对生命脆痛的敏锐感知,他的词作既是对个体存在的深刻凝视,也是对集体命运的哲学思考,这种双重观照,恰好对应着现代教育中缺失的生命教育维度——如何在知识积累的同时,培育对生命本质的敬畏与思考。

《长相思》中展现的"在路上"的生命状态,打破了传统士大夫文学中"达则兼济天下"的单一价值取向,纳兰性德以侍卫身份参与帝国政治,却始终保持精神世界的独立性,这种身份与心灵的疏离感,恰似当代青年在理想与现实间的挣扎,这种跨越时空的精神共鸣,为生命教育提供了鲜活的案例素材。

情感教育的现代转化 纳兰词中"故园"意象的模糊性值得特别关注,这个被无数读者视为具象存在的精神原乡,实则是个开放的情感容器——既可以是地理意义上的京师旧宅,也可以是心理层面的情感归宿,更可以是哲学维度的人性本真,这种意象的多重解读空间,为现代情感教育提供了方法论启示:真正有效的教育应该培养建构精神原乡的能力,而非灌输标准答案。

在"聒碎乡心"的现代性解读中,我们发现了早期工业文明的预言,纳兰性德笔下的风雪声、更鼓声、行军声,构成工业文明前夕的噪音图谱,这种对机械时代的情感预判,与当代青少年面临的数字噪音形成奇妙呼应,教育工作者需要引导学生像纳兰解构自然声响那样,学会在信息洪流中保持情感的主体性。

跨时空的教育对话 纳兰性德的生命轨迹与创作实践,构建起独特的教育启示录,这位出身钟鸣鼎食之家的贵胄公子,始终保持着对平民情感的深切共情;这个深得帝王宠信的近臣,却在词作中流露着隐士般的疏离;这位精通满汉文化的双语者,用最朴素的汉语词汇道出人类共通的情感困境,这种多重文化身份的融合与碰撞,恰是全球化时代公民教育的理想范本。

在人工智能时代重读《长相思》,我们更能体会其中的人性温度,当AI可以轻松模仿纳兰词风进行创作时,真正珍贵的恰恰是那份"聒碎乡心梦不成"的生命痛感,这种不可复制的生命体验提醒我们:情感教育的本质不在于修辞训练,而在于培育对生命存在的真诚体悟。

不朽的教育诗篇 纳兰性德用流星般短暂的生命,在汉语星河中镌刻下永恒的情感坐标。《长相思》超越时空的教育价值,在于它示范了如何将个人悲欢升华为普遍的人性关照,如何将生命痛感转化为审美体验,又如何在地理位移中保持精神世界的完整性,当我们带领学生穿越这三百年时空,不仅是在解读一首古典诗词,更是在进行一场关于生命本质的教育对话——这样的对话,将永远"夜深千帐灯"般照亮人类的精神原乡。