跨越时空的经典魅力 元代戏曲家王实甫创作的《西厢记》,作为中国古典戏曲的巅峰之作,历经七百余年依然焕发着独特的艺术生命力,这部五本二十一折的鸿篇巨制,以唐代元稹《莺莺传》为蓝本,经过金代董解元《西厢记诸宫调》的改编,最终在王实甫笔下完成质的飞跃,作品通过张君瑞与崔莺莺冲破礼教束缚的爱情故事,构建了兼具文学性与思想性的艺术典范,从教育视角重新审视这部经典,不仅能把握其叙事脉络,更能挖掘其中蕴含的现代教育启示。

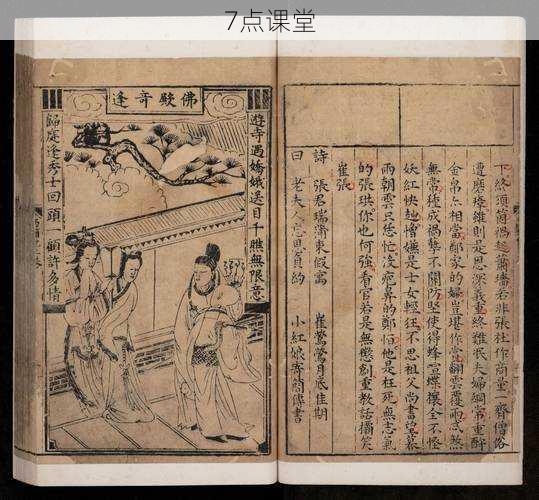

故事脉络与人物图谱 (一)佛寺邂逅:命运的转折点 故事始于落魄书生张珙(字君瑞)赴京赶考途中,暂居普救寺,偶遇前朝崔相国之女崔莺莺,春日游园的惊鸿一瞥,张生对莺莺一见倾心,王实甫以"临去秋波那一转"的传神描写,将青年男女的朦胧情愫刻画入微,此时恰逢叛将孙飞虎兵围普救寺,欲强娶莺莺的危急时刻,张生修书求援解围,这段"围寺救美"的情节,既凸显张生的智勇,又为后续矛盾埋下伏笔。

(二)婚约变卦:礼教与人性的博弈 崔夫人当众许婚又悔婚的"赖婚"事件,构成全剧核心冲突,封建家长以门第观念否定承诺,命二人兄妹相称的转折,深刻揭示礼教制度与人性的对立,值得注意的是,王实甫对老夫人的塑造并非脸谱化的反面角色,而是将其置于维护家族声誉与兑现承诺的两难境地,这种复杂性使戏剧冲突更具现实意义。

(三)红娘穿引:突破礼教桎梏 丫鬟红娘作为关键性配角,堪称全剧最富光彩的形象,她不仅是传递信物的媒介,更是推动剧情发展的动力源,从代传诗简到出谋划策,从直面老夫人到促成婚事,红娘的胆识与智慧远超其身份限制,这个角色的成功塑造,体现了作者对下层民众的深切同情与赞赏。

(四)月下西厢:自由恋爱的颂歌 "待月西厢下,迎风户半开"的经典场景,标志着青年男女突破礼教禁锢的精神觉醒,张生逾墙相会、莺莺诗简传情的细节描写,既保持传统诗词的含蓄美,又充满青春气息,王实甫巧妙运用象征手法,将西厢的月色、琴声、诗笺都转化为情感载体,展现了中国古典文学特有的意境美。

(五)金榜题名:理想化的结局 大团圆结局中,张生高中状元,郑恒阴谋败露,有情人终成眷属,这种"才子佳人"模式虽带有时代局限,但相较于《莺莺传》的始乱终弃,《西厢记》的结局革新体现了对真挚爱情的肯定,需要指出的是,这种妥协性的圆满,恰反映了封建时代进步文人的改革理想与现实主义之间的平衡。

教育价值的当代诠释 (一)情感教育的古典范本 《西厢记》对青年男女心理的细腻刻画,为现代情感教育提供了生动教材,张生的痴情但不猥琐,莺莺的矜持而不造作,展现了健康的情感发展模式,剧中"发乎情,止乎礼"的尺度把握,对当下青少年正确处理情感问题具有启示意义。

(二)女性意识觉醒的启蒙意义 崔莺莺的形象突破尤为值得关注,从"兰闺深寂寞"的深闺小姐,到"仰图厚德难从礼"的叛逆者,其心路历程完整呈现了封建女性意识的觉醒过程,红娘"但得个并头莲,煞强如状元及第"的宣言,更直指科举功名的虚伪性,这种超前意识在当今性别平等教育中仍具现实意义。

(三)批判性思维的培养素材 老夫人代表的封建礼教与青年一代的对抗,为培养学生批判性思维提供了经典案例,通过分析"门当户对"观念的历史成因与社会影响,引导学生辩证看待传统文化,剧中张生从"白衣女婿"到"天子门生"的身份转变,可引发对科举制度与社会流动的深入讨论。

教学实践的创新路径 (一)文本细读与比较阅读 建议采用《莺莺传》《董西厢》《王西厢》对比研读法,通过分析不同时期文本对同一故事的处理差异,帮助学生理解文学演变规律,如对比元稹"始乱终弃"与王实甫"愿天下有情人终成眷属"的主题差异,探讨时代思潮对文学创作的影响。

(二)跨媒介艺术体验 可组织学生观赏昆曲、京剧等不同剧种的《西厢记》演出,分析戏曲表演的程式化特征,结合"长亭送别"等经典唱段的音乐赏析,感受曲词"花间美人"的语言特色,现代改编的话剧、影视作品对比,则能引发对经典现代转化的思考。

(三)主题辩论与创意写作 围绕"老夫人是否应该悔婚""张生形象的真实性"等议题开展辩论,培养学生逻辑思维,鼓励学生以现代视角改写西厢故事,或撰写红娘视角的日记体小说,在创意写作中深化对文本的理解。

经典永流传的教育启示 《西厢记》历久弥新的魅力,源于对人性的深刻洞察与对美好情感的永恒追求,在物质丰富但精神贫瘠的现代社会,重读这部经典不仅能提升文学素养,更能启发对生命价值的思考,教育工作者应当创新教学方法,让古典文学真正成为塑造学生价值观的精神源泉,使"愿天下有情人终成眷属"的美好愿景,升华为对人性尊严的永恒守护。

(全文共计1523字)