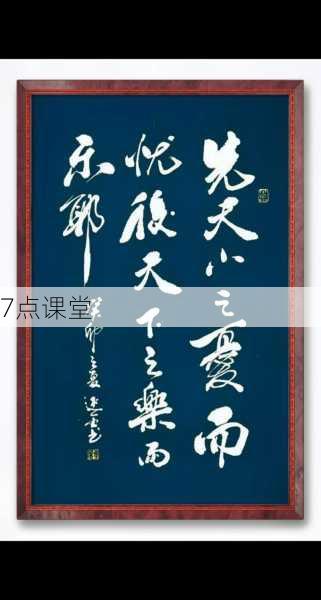

在北宋文坛璀璨的星河中,范仲淹如同一颗永不褪色的明珠,他不仅是"庆历新政"的改革先锋,更是中国教育史上具有里程碑意义的实践者,当我们以现代教育视角重新审视这位千年前的士大夫,会发现其"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"的精神品格,恰似一面跨越时空的明镜,映照出当代教育缺失的核心要素。

寒门立雪见真章:范仲淹的成长轨迹 公元989年的深冬,范仲淹诞生于徐州一户清寒的官宦之家,两岁失怙的童年际遇,本可能成为压垮弱冠少年的巨石,却在母亲"画荻教子"的坚持下,化作滋养生命的沃土,这段特殊经历为后世教育者揭示:物质匮乏从不是阻碍求知的根本障碍,关键在于能否在贫瘠中培育精神的沃土。

青年时期的游学经历更显其过人之处,在应天书院求学期间,范仲淹"昼夜不息,冬月惫甚,以水沃面"的治学精神,超越了一般意义上的勤勉,他独创的"五更读书法"——将每日功课分为治国、治学、修身、处事、济世五个时段,这种系统化的自我管理方式,即便在千年后的今天仍具有极强的借鉴价值。

教育改革的破冰者:庆历新政的教育维度 1043年推行的庆历新政,常被视作政治改革,实则蕴含着深刻的教育革新理念,新政中"精贡举、兴学校"的举措,打破了门阀垄断教育的千年坚冰,范仲淹力主将明经科考试内容从死记硬背转向策论实务,这种以解决现实问题为导向的考核标准,与当今倡导的素质教育不谋而合。

在地方执政期间,他首创"学田制",将官田收益划拨办学,这种教育财政独立化的尝试,开创了古代公共教育基金制度的先河,苏州府学时,范仲淹亲自延请胡瑗等名师,推行分斋教学法,将学生按专长分为经义、治事两斋,这种因材施教的理念比西方分科教育早了整整六个世纪。

精神品格的锻造:超越时代的价值体系 《岳阳楼记》中"不以物喜,不以己悲"的人生境界,绝非文人雅士的即兴咏怀,而是经过长期精神淬炼的结晶,范仲淹在西北戍边时创立的"将兵法",其核心不在于军事布阵,而在培养将领"泰山崩于前而色不变"的心理素质,这种注重心性培养的教育思想,恰是当代挫折教育缺失的关键所在。

他提出的"儒者自有名教可乐"命题,重新定义了读书人的价值追求,在给弟子张载的信中写道:"学者当以天下为心,以生民为命",这种将个人理想与社会责任相统一的教育观,对纠正当下教育功利化倾向具有镜鉴意义,范仲淹晚年创办的义庄制度,不仅解决宗族子弟的教育经费,更建立了"优秀学子反哺教育"的良性循环机制。

现代教育的困境与范氏智慧的启迪 当标准化考试成为教育指挥棒,当知识传授挤压人格培养,范仲淹"经世致用"的教育哲学显得尤为珍贵,他主张的"六经治世"不是空谈义理,而是强调"通经致用"的实践转化能力,这种思想对破解当前教育理论与实践脱节的困局具有启示作用:在杭州治水时,他让学生参与堤坝工程设计;在西北戍边,组织书生研究边防策略,这种项目式学习理念超前千年。

面对知识碎片化危机,范仲淹的"整体教育观"提供了解题思路,他要求弟子必须通晓"经史子集",同时掌握"钱谷刑名",这种打破文理界限的通识教育理念,与当代跨学科培养趋势惊人契合,其子范纯仁既能著书立说,又擅长水利工程,正是这种教育模式的成功范例。

文化基因的现代传承:教育创新的可能路径 重读《严先生祠堂记》,云山苍苍,江水泱泱"的意境,不应止步于文学赏析,范仲淹将山水审美融入道德教育的尝试,提示我们可以从传统文化中发掘美育资源,他主持重修岳麓书院时,特意保留周边自然景观,创造"俯仰皆学问"的教育场域,这种环境育人理念对校园文化建设极具参考价值。

在人才培养方面,范仲淹的"三层递进法"至今闪耀智慧光芒:基础教育阶段"严立规程",中级教育"引而伸之",高级培养"各因其材",这种循序渐进、尊重个性的培养模式,在苏州府学的实践中取得显著成效,二十年间培养出三十七位进士,创造了古代地方教育的奇迹。

站在两个百年的历史交汇点,回望范仲淹的教育实践,我们看到的不仅是一位古代教育家的智慧结晶,更是中华文明对"何为良好教育"的深刻回答,当全球教育陷入工具理性与人文精神的对峙时,范仲淹精神中"家国同构"的价值追求、"知行合一"的实践品格、"先忧后乐"的担当意识,恰似一剂唤醒教育初心的良方,这位北宋先贤用毕生实践证明:真正的教育革新,从来不是对传统的简单否定,而是站在文明积淀的高度上,熔铸古今智慧,培育既能传承文化基因、又能开创时代新局的栋梁之材,这或许就是千年之后,我们仍需向范仲淹汲取教育智慧的根本原因。