在中国文学史上,李白以其飘逸豪放的诗风独树一帜,这位盛唐诗人在游历金陵期间创作的十余首诗作,不仅展现了他对南京的独特情感,更以艺术化的笔触记录了唐代南京的城市风貌与人文精神,这些穿越千年的诗句,犹如一组精心打磨的棱镜,折射出古都金陵的璀璨光芒,为当代教育工作者提供了珍贵的历史教材与美学范本。

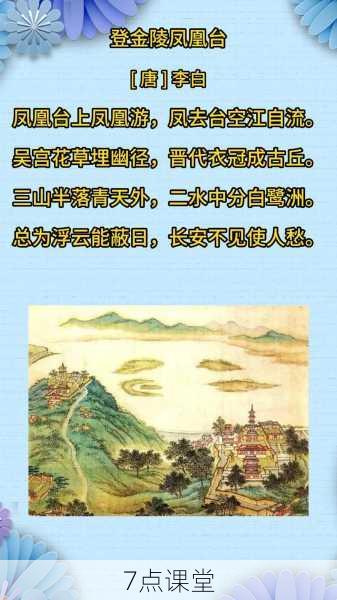

金陵胜迹与李白诗情的地理对应 在《登金陵凤凰台》中,"凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流"的咏叹,将南朝宫阙的沧桑变迁与长江亘古不变的奔流形成鲜明对比,据《建康实录》记载,凤凰台始建于南朝刘宋时期,至唐代仍为金陵重要地标,李白登临此台时,不仅看到"三山半落青天外,二水中分白鹭洲"的壮丽景象,更在时空交错中触摸到历史的肌理,这种将地理坐标与历史纵深相融合的创作手法,使诗歌超越了简单的景物描写,成为承载城市记忆的文化符码。

《长干行》中"同居长干里,两小无嫌猜"的市井画卷,生动再现了唐代金陵里坊制的城市格局,长干里作为六朝至唐延续的商业聚居区,其街巷肌理与市民生活通过李白的笔触跃然纸上,诗中"门前旧行迹,一一生绿苔"的细节描写,既是对青梅竹马情愫的细腻刻画,也暗含着对城市空间历史积淀的敏锐感知,这种将个人情感与城市记忆交织的叙事方式,为今人理解唐代市井文化提供了独特视角。

历史遗韵与现世关怀的双重变奏 在《金陵歌送别范宣》中,"钟山龙盘走势来,秀色横分历阳树"的雄浑笔法,将金陵的地理形胜与王朝兴衰的历史隐喻完美融合,诗人借"四十余帝三百秋"的咏史之叹,实则抒发对安史之乱后唐王朝命运的深切忧虑,这种以古鉴今的创作思维,使金陵古迹超越了物质遗存的范畴,升华为承载历史智慧的时空坐标。

《金陵三首》组诗中"晋代衣冠成古丘"的苍凉感慨,与"醉客回桡去,吴歌且自欢"的现世欢愉形成强烈反差,这种历史沧桑感与现世生命力的交织,恰恰揭示了金陵文化"悲欣交集"的精神特质,李白通过酒肆吴歌、商女弦管等市井元素的捕捉,展现了战乱年代金陵民众坚韧的生命意志,这种历史观照对当代青年理解中华文明的韧性具有重要启示。

诗歌意象中的文化基因解码 李白笔下的金陵意象群具有鲜明的符号特征,诸如"白鹭洲"、"凤凰台"等地理意象,"吴宫花草"、"晋代衣冠"等历史意象,"长干儿女"、"楚地歌女"等人文意象,共同构成了立体的文化符号系统,这些意象在《金陵酒肆留别》中汇聚成"风吹柳花满店香"的生动画面,在《夜泊牛渚怀古》中凝结为"登舟望秋月"的永恒瞬间,形成独具魅力的诗意空间。

诗人在《劳劳亭歌》中创造的"金陵劳劳送客堂,蔓草离离生道旁"场景,巧妙化用南朝乐府意象,将送别主题提升至哲学层面,这种对传统文学母题的创造性转化,展现了文化基因的传承与创新机制,通过解析这些意象的生成与流变,可以帮助学生建立传统文化认知的坐标系。

教育场域中的诗教价值重构 在语文教学中,李白的金陵诗作是培养历史想象力的优质素材,当学生诵读"地拥金陵势,城回江水流"时,可结合南京城墙考古发现,还原唐代金陵的城市布局;赏析"吴宫花草埋幽径"时,可对照六朝墓葬考古报告,理解文学想象与历史真实的互动关系,这种跨学科的教学设计,能使静态的文本焕发新的生命力。

在文化认同教育层面,这些诗作提供了鲜活的本土文化案例,组织学生实地探访凤凰台遗址、长干里故地,对照诗文开展田野调查,既能深化对文学作品的理解,又能培育地方文化认同感,某中学开展的"跟着李白游金陵"研学活动,通过AR技术复原诗中场景,使古典文本与现代科技产生奇妙共振,正是创新传统文化教育的成功范例。

在美学教育维度,李白金陵诗作中"清水出芙蓉,天然去雕饰"的语言风格,为培养审美鉴赏力提供典范,教师可引导学生比较《登金陵凤凰台》与崔颢《黄鹤楼》的意象经营,分析"三山半落"与"晴川历历"不同的空间建构方式,理解盛唐诗歌的美学特征。

李白的金陵诗作犹如一组精心编排的城市密码,既记录着唐代南京的物质形态,更承载着中华文明的精神基因,在当代教育语境中重读这些诗篇,我们不仅要解析其文学价值,更要发掘其中蕴含的历史智慧与文化精神,当学生能够透过"二水中分白鹭洲"的诗意想象触摸金陵古都的脉搏,在"晋代衣冠成古丘"的历史咏叹中感受文明传承的力量,传统文化教育便真正实现了"润物细无声"的育人效果,这种跨越时空的诗意对话,正是中华文明生生不息的最佳注脚。