在中国近现代美术史上,徐悲鸿是一个绕不开的名字,这位被誉为"中国现代美术奠基人"的艺术家,用画笔记录了一个时代的文化觉醒与民族抗争,他的代表作品不仅是艺术领域的瑰宝,更承载着深刻的教育价值,通过解读《愚公移山》《田横五百士》《九方皋》等经典画作,我们可以触摸到徐悲鸿在特殊历史时期传递的民族精神密码,以及这些艺术遗产对当代教育的启示意义。

融合中西的艺术革新 徐悲鸿早年留学法国,系统研习西方古典主义绘画技法,这种跨文化的艺术经历,使他成为最早将西方写实技法与中国传统绘画精神有机结合的开拓者,在《愚公移山》这幅巨作中,我们能看到米开朗基罗式的人体造型与敦煌壁画线条韵律的完美融合,画中人物肌肉的立体塑造借鉴了西方解剖学原理,而衣纹的勾勒则保留了中国传统线描的写意特征,这种创新不是简单的技法拼凑,而是基于对民族艺术本体的深刻理解,徐悲鸿曾指出:"艺术当随时代而变,但万变不离其宗,这个宗就是中国精神。"这种艺术教育理念对今天的跨文化教育仍具有指导意义。

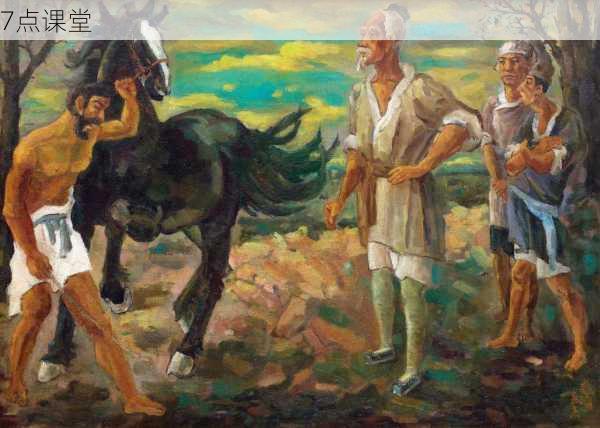

历史题材中的精神觉醒 创作于1930年的《田横五百士》,是徐悲鸿历史题材绘画的巅峰之作,该作品取材《史记》中田横与五百壮士殉节的故事,画面定格在田横与众人诀别的悲壮瞬间,画家用戏剧性的光影对比强化了人物的雕塑感:田横拱手作别的从容,士兵们或怒目握拳、或掩面悲泣的动态,构成强烈的情绪张力,在民族危亡之际,这幅作品通过历史镜像唤起国人的气节意识,徐悲鸿在创作笔记中写道:"欲借古人之酒杯,浇今人之块垒。"这种以史喻今的艺术手法,展现了艺术教育在民族精神建构中的特殊功能。

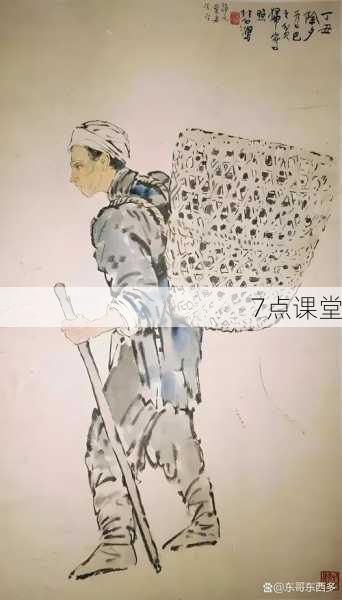

传统典故的现代演绎 《九方皋》创作于1931年,取材于《列子》中伯乐相马的故事,画面突破传统人物画的平面构图,采用对角线布局增强空间纵深感,九方皋专注鉴马的神态,骏马回首嘶鸣的瞬间,形成视觉与寓意的双重焦点,徐悲鸿在此画中寄托了人才选拔的理想:真正的伯乐应当超越表象,洞察本质,这种教育思想在当今社会仍具有现实意义,画面中刻意强化的人马比例关系(人小马大),暗示着发现人才需要突破常规思维,这种视觉隐喻的教学方法,为艺术教育中的创新思维培养提供了范本。

动物题材的人文关怀 徐悲鸿笔下的动物画作,尤其是《奔马》系列,早已成为民族精神的视觉符号,1941年创作的《奔马图》,骏马腾空而起的动态造型,既符合解剖学原理,又充满书法笔意,马颈部的飞白用笔与飞扬的鬃毛形成韵律感,马蹄下方留白的处理暗合中国画"计白当黑"的美学理念,这些看似随意的笔墨,实则是画家数十年素描功底的凝练表达,在抗战时期,这些昂首疾驰的骏马成为鼓舞民众的精神图腾,徐悲鸿曾说:"马是人类最忠实的朋友,它们的忠诚与勇毅,正是我们这个时代需要的精神。"

教育理念的艺术实践 作为中央美术学院首任院长,徐悲鸿将艺术创作与美术教育紧密结合,他主张的"素描为一切造型艺术之基础"的教学体系,奠定了中国现代美术教育的基础。《愚公移山》中那些精准的人体结构,正是这种教育理念的直观体现,画作里不同年龄、体态的劳动者形象,实则是徐悲鸿带领学生进行人体写生的成果转化,这种"创作带动教学,教学反哺创作"的模式,至今仍是艺术院校的重要教学方法。

文化遗产的当代价值 在全球化语境下重读徐悲鸿作品,能发现新的教育启示。《新生命活跃起来》(1934)中觉醒的雄狮,提示着文化自信的重要性;《漓江春雨》(1937)的水墨实验,展现传统技法的现代转化可能;《巴人汲水》(1938)对劳动人民的深情刻画,诠释着艺术创作的人民性,这些作品共同构成一部视觉化的教育典籍,教导后人如何将个人艺术追求与时代使命相结合。

徐悲鸿的艺术遗产如同不熄的火种,持续照亮着艺术教育与文化传承的道路,在数字化浪潮冲击传统艺术的今天,重读这些经典画作,我们更能体会其中蕴含的深意:真正的艺术教育不仅是技法的传授,更是文化基因的延续,是民族精神的唤醒,当我们在美术馆凝视《愚公移山》中劳动者隆起的脊梁,仿佛能听见历史深处的回响——那是一个民族在困境中的精神突围,是一位艺术教育家用画笔写就的永恒教案。

(全文共1572字)