在北宋嘉祐二年的科举榜单上,苏轼、苏辙兄弟的横空出世震动朝野,当众人将目光投向这对青年才俊时,他们的父亲苏洵正默默整理着毕生心血凝结的《权书》《衡论》,此时距他二十七岁那年的顿悟已过去二十余载,这位以布衣之身跻身"唐宋八大家"的中年人,用半生经历书写了中国教育史上最富启示意义的觉醒篇章。

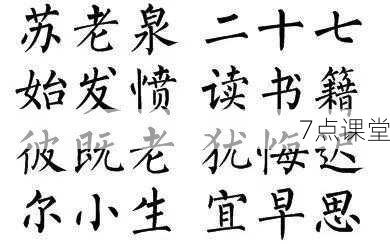

纨绔岁月的觉醒时刻 景祐三年(1036年),二十七岁的苏洵在汴京目睹兄长苏涣金榜题名,这个瞬间如同惊雷划破混沌,照见了他虚掷的光阴,生于眉山望族,父亲苏序曾任大理评事,本应继承家学的苏洵却在少年时期"游荡不学",将青春消耗在山水游乐与诗词唱和之中,史载其"少不喜学,年二十七始发愤",这寥寥数字背后,隐藏着中国教育史上极具研究价值的转折个案。

现代心理学将25-30岁界定为"成年初显期",正是人格重塑的关键阶段,苏洵的觉醒恰恰发生在这个黄金窗口期,当同辈举子已历经数次科考时,这位"问题学生"却突然展现出惊人的自省能力,他焚毁旧日诗文八百余篇,闭门苦读《论语》《孟子》及先秦两汉典籍,这种近乎偏执的自我否定与重构,揭示了认知觉醒的核心特质——对既有知识体系的批判性反思。

非典型成才路径的现代解析 苏洵的求学轨迹完全背离传统科举路径,在时人争相模仿"时文"的潮流中,他选择"取《论语》《孟子》、韩子及其他圣人、贤人之文,而兀然端坐,终日以读之者七八年",这种以经典为本、注重思辨的学习方式,在当代教育理论中被称为"深度学习"(Deep Learning),他摒弃应试技巧的刻意训练,转而构建贯通经史的知识网络,这种治学方法在《六国论》中展现得淋漓尽致——从战国纷争透视北宋边患,历史纵深与现实关照的完美融合,恰是深度学习的典范。

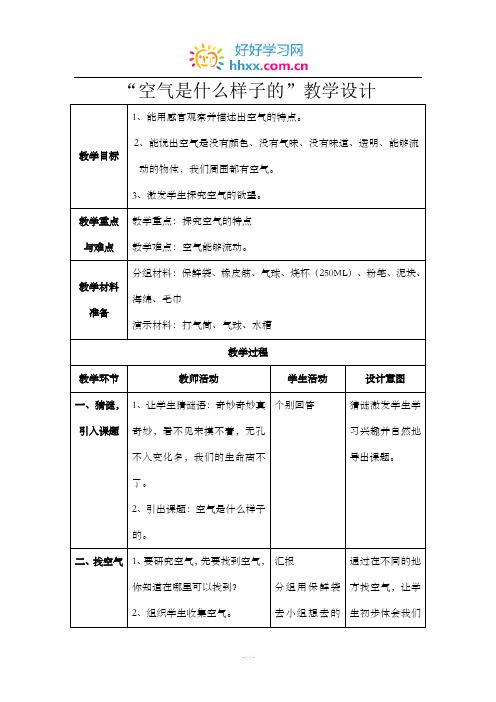

特别值得注意的是苏洵的"家庭课堂"实践,在教授苏轼、苏辙时,他独创"二子分题"教学法:命长子苏轼作《夏侯太初论》,幼子苏辙撰《孟子解》,根据子女性情禀赋因材施教,这种个性化教育理念超前于时代九个世纪,与当代多元智能理论不谋而合,其教育成果之卓著,从"一门父子三词客"的盛况可见一斑。

破除年龄焦虑的教育启示 当下社会弥漫的"35岁危机"焦虑,在苏洵案例面前显得格外荒诞,这位大器晚成的思想者,二十七岁始读书,三十七岁著《几策》《权书》,四十七岁名动京师,五十七岁完成《太常因革礼》,他的成就曲线完美印证了神经科学的最新发现:人类大脑的可塑性持续终身,前额叶皮质到30岁才完全成熟,50岁时流体智力与晶体智力达到最佳平衡。

对比当今教育体系中的年龄桎梏,苏洵的成长轨迹具有颠覆性启示,美国教育心理学家卡萝尔·德韦克的"成长型思维"理论在苏洵身上得到完美诠释:当同乡讥笑"苏老泉,二十七,始发愤"时,他以"谢其少年时,狂疏真可哀"的豁达应对,这种对学习能力的坚定信念,恰是突破年龄限制的关键。

构建终身学习型社会的历史镜鉴 苏洵现象对现代教育体系的启示远超出个案意义,在知识更新周期缩短至2-3年的今天,其"终身治学"的理念更具现实价值,他五十二岁仍与欧阳修讨论《易传》,这种持续精进的态度,正是学习型社会的理想人格范本,对比联合国教科文组织提出的"四个学会"(学会认知、学会做事、学会共处、学会生存),苏洵在900年前已实践了其中最精髓的部分。

当前教育改革的深化正需要这种历史智慧,当我们为"内卷""躺平"现象困扰时,苏洵的故事提示我们:教育本质应是终身的人格养成,而非阶段性的知识填充,其子苏轼"发愤识遍天下字,立志读尽人间书"的家训,正是这种教育哲学的延续——将求知欲转化为生命本能,让学习成为贯穿人生的自觉追求。

教育生态重构的现实路径 从苏洵案例出发,现代教育体系亟需进行三方面革新:首先是评价体系的多元化改革,建立涵盖各年龄段的终身学习认证机制;其次是教学内容的范式转换,从知识传授转向思维训练;最后是社会观念的深层变革,破除"成名要趁早"的集体焦虑,德国双元制教育、新加坡技能创前程计划等国际经验表明,建立弹性学制、打通学历与资历认证,能有效释放各年龄段学习者的潜能。

在技术赋能教育的今天,我们比任何时候都更接近苏洵理想中的学习图景,慕课平台让五十岁攻读学位成为可能,微认证体系使碎片化学习获得认可,人工智能辅助实现真正的个性化教育,当74岁保安通过慕课获得学位,当花甲老人成为B站知识区UP主,我们正在见证新时代的"苏洵现象"。

站在时空交汇处回望,苏洵的觉醒不仅是个体命运的转折,更是教育本质的生动诠释,当我们在成都眉山三苏祠驻足,那方"是父是子"的匾额仍在诉说着超越时代的教育智慧,在人均寿命突破80岁的今天,二十七岁不应是焦虑的起点,而该成为认知觉醒的开端,或许这正是先贤留给我们的终极启示:教育不是青春的专利,而是生命永恒的进行时。