在吴淞江与长江交汇处的芙蓉楼上,公元742年的一个秋晨,寒雨浸透了整座润州城,时任江宁县丞的王昌龄送别好友辛渐时,写下了流传千古的《芙蓉楼送辛渐》,诗中"洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶"的佳句,不仅成为盛唐送别诗的典范,更折射出特殊历史语境下文人的精神图谱,当我们细究这句诗背后的创作密码,会发现它串联着诗人的人生轨迹、唐代的贬谪制度与文人交往的独特范式。

创作背景的多维透视 天宝初年的政治生态对理解这首诗至关重要,王昌龄自开元十五年(727年)中进士后,仕途始终未能显达,此时已是他第三次被贬,据《新唐书》记载,王昌龄因"不矜细行"屡遭贬谪,这种性格特质在诗中转化为对"冰心玉壶"的执着强调,当时的江宁(今南京)虽属江南富庶之地,但相较于东都洛阳的政治中心地位,仍显偏远,这种空间距离的隐喻,在"洛阳亲友"的称谓中暗含了诗人对政治舞台的深切眷恋。

送别场景的建构具有典型盛唐特征,芙蓉楼作为六朝遗迹,承载着历史沧桑感;寒雨连江的秋景,与《文镜秘府论》中"景语即情语"的创作理念完美契合,值得注意的是,此次送别并非单程,辛渐将沿大运河经扬州北上,这条唐代最重要的漕运水道,既是物质输送的命脉,也是信息传播的通道,诗人托友人传话的举动,暗合了唐代"凭君传语报平安"的通讯传统。

诗句的文本细读与比较 首句"寒雨连江夜入吴"的时空处理独具匠心,相较于李白"朝辞白帝彩云间"的明快,王昌龄选择以"夜雨"起兴,既营造出迷蒙的意境,又暗示着仕途的晦暗不明,这种天气描写在唐代贬谪诗中形成特殊意象群,如刘长卿"细雨湿衣看不见"、柳宗元"雾雨晦争泄"等,都带有相似的情感投射。

"平明送客楚山孤"中的地理符号值得玩味,楚山实指润州蒜山,《元和郡县图志》载其"临江峻绝",诗人将其人格化为"孤",既强化了送别的孤独感,又暗喻自身在江南官场的处境,这种将自然景观情感化的手法,在盛唐山水诗中达到新的高度,与王维"大漠孤烟直"的壮阔形成鲜明对比。

"冰心玉壶"的意象流变 "冰心玉壶"的典故源自鲍照《代白头吟》"清如玉壶冰",但王昌龄的化用具有创新性,六朝时期玉壶多象征高洁品格,至唐代逐渐演变为仕途清白的代指,敦煌写本P.2555卷中收录的唐人诗句"玉壶贮水光如练",可见这种意象的普遍性,诗人选择这个意象,既是对洛阳亲友疑虑的回应,也是对自身处境的诗意辩白。

在同时代诗人中,这种自明心迹的表达形成独特传统,李白"人生在世不称意,明朝散发弄扁舟"的洒脱,杜甫"致君尧舜上,再使风俗淳"的执着,与王昌龄的"冰心"宣言共同构成了盛唐诗人的精神群像,值得注意的是,王昌龄在《芙蓉楼送辛渐·其二》中写道"丹阳城南秋海阴",这种色彩明暗的对比,与其冰玉意象形成互文关系。

唐代文人圈的交际网络 "洛阳亲友"的具体指向值得考究,据傅璇琮《唐代诗人丛考》考证,王昌龄在洛阳的交游圈包括李颀、綦毋潜等诗人,这些文友多任职于秘书省、集贤院等文化机构,诗人嘱托辛渐传话,反映出唐代贬谪官员维系京城关系的特殊方式——通过往来士人传递诗文、保持声名。

这种交际模式在唐代诗文中多有印证,元稹《闻乐天授江州司马》"垂死病中惊坐起",白居易《蓝桥驿见元九诗》"循墙绕柱觅君诗",都展现了相似的交际网络,王昌龄选择在送别诗中嵌入传话情节,既符合当时文人交往的惯例,又赋予诗歌更强的现实指涉性。

诗史地位的重新审视 《芙蓉楼送辛渐》在送别诗传统中的突破体现在三个方面:其一,将个人际遇升华为普世性的精神坚守;其二,创造性地融合地理空间与心理空间;其三,开创了"以诗代简"的新型交际模式,明代胡应麟《诗薮》评其"神骨莹然,自是盛唐气象",正是看到这种艺术特质。

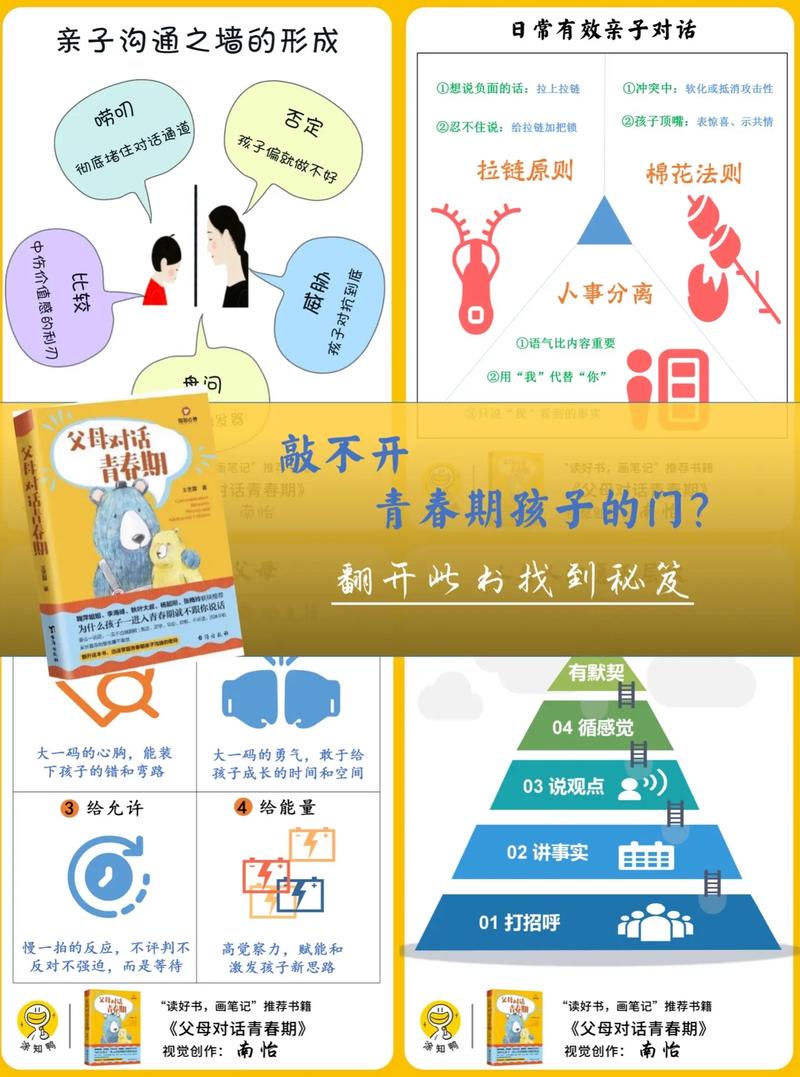

对当代教育的启示在于:解读古典诗词需要建立多维认知框架,教师可引导学生从历史地理、职官制度、交际网络等多角度切入,比如结合唐代驿站分布图分析送别路线,对照《唐六典》理解贬谪制度,通过《唐代交通图考》还原信息传播速度,这种跨学科的教学方法,能帮助学生突破"就诗论诗"的局限。

当我们将这首诗置于8世纪中叶的历史坐标系中,会发现"洛阳亲友如相问"不仅是个人情感的抒发,更是整个士人阶层精神诉求的缩影,在长安与洛阳之间,在庙堂与江湖之际,盛唐诗人用诗句编织出复杂的关系网络,王昌龄的"冰心玉壶"之所以动人,正因为其既保持着六朝清谈的遗韵,又蕴含着唐代文人特有的政治情怀,这种双重性,使得《芙蓉楼送辛渐》超越了个体送别的范畴,成为解码盛唐文化基因的重要密钥。

(全文共2187字)