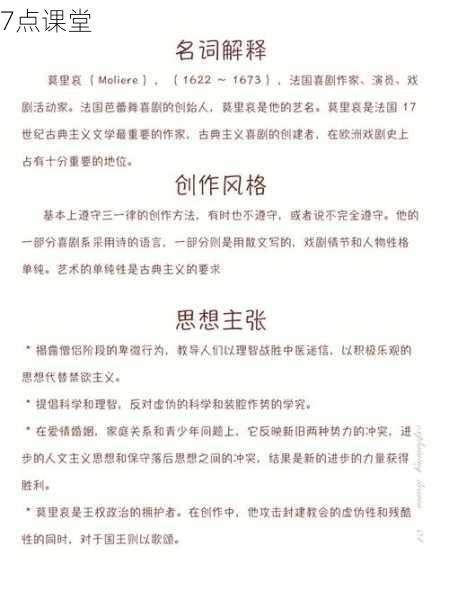

当路易十四戴着羽毛装饰的假发端坐于凡尔赛宫时,法兰西戏剧史上最耀眼的星辰正在巴黎街头绽放光芒,莫里哀,这个以笑声为武器的戏剧大师,用三十余年创作生涯在巴黎新桥的石板路上刻下了不朽的文学印记,作为法国古典主义戏剧的巅峰人物,他不仅重塑了欧洲喜剧的审美体系,更将法兰西民族特有的批判精神与艺术智慧熔铸成永恒的文化丰碑。

从宫廷艺人到剧坛巨匠 1622年1月15日,让-巴蒂斯特·波克兰在巴黎一个宫廷装饰商家庭降生,这个本应继承家族事业的年轻人,却在二十四年后做出了惊世骇俗的决定——放弃世袭的"王室侍从"头衔,与玛德莱娜·贝雅尔组建"光耀剧团",初入剧坛的莫里哀经历了常人难以想象的挫折:剧团破产、负债入狱、被迫离开巴黎在外省流浪十三年,正是这段艰苦岁月,让未来的戏剧大师得以深入观察法国社会的众生相,当他带着改良后的剧团重返巴黎时,在卢浮宫为路易十四演出的《多情的医生》终获成功,由此开启了他与太阳王持续二十年的艺术合作。

以笑声为武器的社会解剖师 莫里哀的喜剧创作始终保持着敏锐的社会洞察力。《伪君子》中达尔杜弗的虚伪面具,《吝啬鬼》中阿巴贡扭曲的金钱观,《贵人迷》里茹尔丹荒唐的贵族梦,这些经典形象至今仍在世界各地的舞台上焕发着生命力,他深谙"笑是最好的解剖刀"的创作真谛,将法兰西民族特有的讽刺智慧发挥到极致,在《愤世嫉俗》中,阿尔塞斯特对人性弱点的批判犹如一柄双刃剑,既刺向社会的虚伪矫饰,也剖开人物自身的性格缺陷,这种充满辩证色彩的批判精神,使莫里哀的喜剧超越了单纯的滑稽逗趣,升华为深刻的人性寓言。

法兰西戏剧精神的奠基者 莫里哀对法国戏剧的革新是全方位的,他打破了传统喜剧对插科打诨的依赖,开创了"性格喜剧"与"风俗喜剧"的新范式,在《太太学堂》中,他将当时法国社会热议的女子教育问题搬上舞台,让戏剧成为反映时代思潮的镜子,更为重要的是,他将法兰西语言的艺术表现力提升到新的高度——那些精妙绝伦的双关语、充满韵律的诗句对白、活灵活现的市井俚语,共同构筑起法国戏剧语言的经典范式,正如雨果所言:"莫里哀的喜剧是法兰西语言的活字典。"

跨越时空的文化遗产 1673年2月17日,莫里哀在出演《无病呻吟》时咳血倒下,以最戏剧化的方式为自己的人生落下帷幕,这位生前饱受教会抵制的戏剧家,死后却获得了超越时代的尊崇,伏尔泰称他为"描绘人性的画师",巴尔扎克从他的作品中汲取创作灵感,甚至俄罗斯的斯坦尼斯拉夫斯基体系也深受其表演理论影响,在当代法国,"莫里哀戏剧奖"仍是戏剧界的最高荣誉,巴黎的莫里哀之家剧院每年吸引着数百万观众。

当我们站在巴黎圣厄斯塔什教堂的台阶上,凝视着莫里哀受洗的圣水池,或许能更深刻理解这位戏剧大师的文化意义,他不仅是法兰西戏剧黄金时代的缔造者,更是将民族性格转化为艺术典范的炼金术士,从凡尔赛宫的镜厅到香榭丽舍大道的剧院,从新古典主义的严谨格律到现代戏剧的实验探索,莫里哀的精神遗产始终在法国文化的血脉中流淌,正如他在《伪君子》序言中所写:"喜剧的责任是通过娱乐来纠正人的缺点",这种将艺术追求与社会责任完美融合的创作理念,正是法兰西戏剧精神最本质的体现。