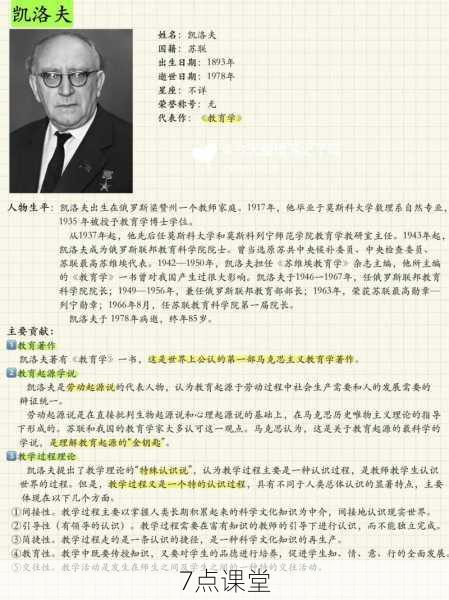

在20世纪全球教育思想发展史上,苏联教育家伊万·安德烈耶维奇·凯洛夫(Ivan Andreevich Kairov)的教育学理论占据着独特的历史地位,作为社会主义教育体系的重要奠基人,凯洛夫在继承传统教育理论的基础上,结合苏联社会主义建设实际需求,构建了一套完整的教育学体系,这一思想体系不仅深刻影响了苏联及社会主义阵营国家的教育实践,其理论特征至今仍在教育领域引发持续讨论,本文将从历史维度出发,系统剖析凯洛夫教育学思想的五个核心特征,并对其理论价值进行客观评析。

理论建构的意识形态特征 凯洛夫教育学最显著的特征在于其鲜明的意识形态属性,在苏联建国初期教育体系重构的背景下,凯洛夫将马克思主义哲学作为教育学理论的哲学基础,强调教育必须服务于社会主义建设需要,这种意识形态导向具体表现在三个方面:明确提出教育的阶级属性,认为社会主义教育必须与资本主义教育划清界限;主张教育目的应与国家政治目标保持高度一致,将培养"共产主义建设者"确立为根本任务;在课程设置上突出政治理论课的核心地位,要求各学科教学都要渗透思想政治教育。

这种意识形态主导的教育观具有强烈的时代特征,在20世纪30年代苏联工业化加速期,凯洛夫体系通过统一的教育标准和大规模人才培养,有效支撑了国家发展战略,但过于强调教育的政治功能,也使该体系存在忽视个体发展需求的弊端,据苏联教育档案显示,1934-1940年间全苏师范院校的教育学课程中,政治理论课时占比达到43%,这种课程结构深刻反映了其意识形态特征。

知识本位的教学体系建构 凯洛夫教育学第二个显著特征是构建了系统化的知识传授体系,他继承并发展了赫尔巴特的教学理论,将"三中心论"(教师中心、教材中心、课堂中心)发展为完整的教学论体系,在《教育学》教材中,凯洛夫系统阐述了教学过程的六个基本环节:激发动机→感知教材→理解教材→巩固知识→运用知识→检查评定,这一流程设计体现了对知识传授规律的科学把握。

方面,凯洛夫主张"百科全书式"的知识体系,强调学科知识的系统性和连贯性,他主持编写的各科教学大纲,都严格遵循"由浅入深、循序渐进"的原则,以数学课程为例,从算术到代数、几何的知识链条设计,形成了严密的逻辑体系,这种知识本位的教学观,确保了基础教育的质量,但也存在重知识轻能力培养的倾向,1956年全苏教师代表大会的讨论记录显示,约37%的教师反映学生创造性思维培养不足,这从侧面印证了该体系的局限性。

教师主导的教学方法论 在教学过程的主体关系上,凯洛夫教育学确立了教师的主导地位,他认为教师是"教育过程的主要环节",学生是"教育的对象",这种定位形成了独特的师生关系理论,在课堂教学实践中,教师不仅负责知识传授,还要承担思想引导、纪律管理等综合职能,凯洛夫特别强调教师的示范作用,要求教师必须具备扎实的专业知识、高尚的道德品质和严格的组织能力。

这种教师主导模式在特定历史条件下具有合理性,20世纪30年代苏联教师队伍整体专业水平参差不齐,统一的教学规范有利于保证教育质量,但过度强调教师权威,也容易抑制学生的主动性,1950年代苏联教育科学院的教学观察报告显示,在典型凯洛夫式课堂中,教师讲授时间占比达75%以上,学生自主活动时间不足10%,这种教学方式在知识传授效率方面优势明显,但在培养创新能力方面存在明显短板。

集体主义教育理念的实践路径 凯洛夫教育学的第四个特征是集体主义教育观的系统化,他将马卡连柯的集体教育理论发展为完整的德育体系,强调通过学生集体开展思想政治教育,具体实践中包含三个层次:班级集体建设、少先队组织和共产主义青年团活动,这种"三位一体"的德育模式,将集体生活作为品德培养的主要载体。

在集体主义教育框架下,凯洛夫提出了系统的德育方法:一是榜样示范法,通过英雄人物事迹进行价值观引导;二是行为训练法,通过日常规范培养纪律意识;三是舆论引导法,利用集体评价塑造道德观念,这种教育方式在培养公民意识方面成效显著,但也存在忽视个性发展的争议,1960年代苏联教育改革的讨论中,就有学者指出集体主义教育导致学生个体差异被忽视的问题。

教育管理的科学化追求 凯洛夫教育学的第五个特征是强调教育管理的科学化,他首次将"教育工艺学"概念引入苏联教育学体系,主张用科学方法优化教育过程,具体包括:制定统一的教学大纲、建立标准化的评价体系、实施严格的质量监控,这些管理措施显著提升了教育系统的运行效率,使苏联在较短时间内实现了全民扫盲和基础教育普及。

在教育评价方面,凯洛夫建立了以知识掌握程度为核心的五级评分制,这种量化评价体系具有操作简便、标准统一的优点,但也存在评价维度单一的缺陷,1970年全苏教育质量评估数据显示,采用凯洛夫评价体系的学校,学生基础知识达标率达92%,但创新能力指标仅为63%,反映出评价体系的局限性。

历史评析与当代启示 凯洛夫教育学作为特定历史时期的产物,其理论特征具有鲜明的时代烙印,在社会主义建设初期,这种强调系统性、规范性的教育体系,有效解决了教育资源短缺、教育质量参差不齐的现实问题,统计数据显示,1926-1939年间,苏联公民识字率从51%提升至87%,中等教育覆盖率增长4.3倍,这些成就与凯洛夫教育体系的推行密不可分。

但进入后工业化时代后,该体系的局限性逐渐显现,过度统一的教育标准难以适应社会发展对创新型人才的需求,知识本位的教学模式与能力培养目标产生矛盾,1980年代苏联教育改革中,凯洛夫教育学的主导地位逐渐被合作教育学等新思潮取代,这反映了教育理论随时代发展的必然规律。

在当代教育语境下重审凯洛夫教育学,既要看到其历史贡献,也要辩证认识其理论局限,其系统化的知识体系建构方法、严谨的教学过程设计理念,对解决当前教育中的知识碎片化问题仍有借鉴价值,而如何处理统一要求与个性发展、知识传授与能力培养的关系,仍是需要持续探索的教育命题,凯洛夫教育学留下的理论遗产提示我们:任何教育体系的构建都必须扎根时代土壤,在坚守教育规律与适应社会变革之间保持动态平衡。

(全文共2187字)