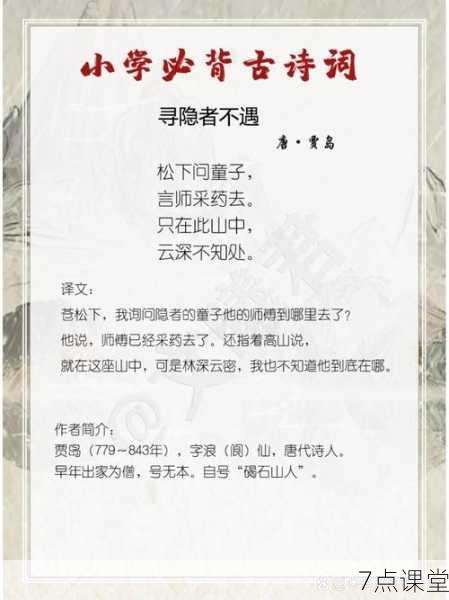

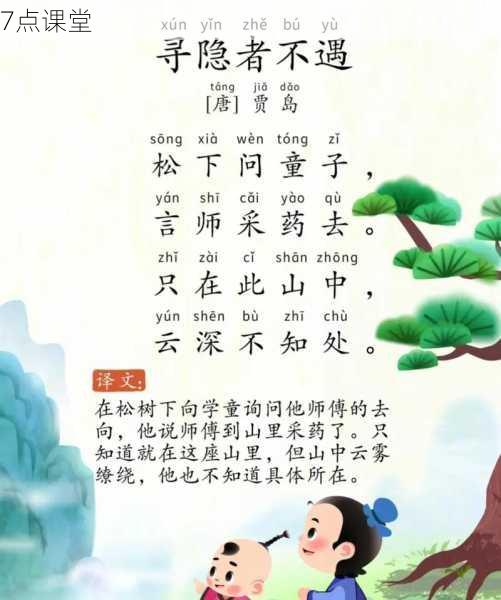

诗作文本的意象迷宫 "松下问童子,言师采药去,只在此山中,云深不知处。"贾岛这首《寻隐者不遇》以其独特的叙事结构构建出层层叠叠的意象迷宫,二十字间,诗人用"问-答-寻-隐"的叙事逻辑,编织出中国古典诗歌中少见的时空嵌套结构,当我们以现代教育视角重新审视这首传世之作,会发现其内在的叙事张力与诗性智慧远超出字面意义的解读。

诗中四次场景转换形成独特的对话空间:首句"松下"作为具象场景,将读者瞬间带入湿润的山林之境;次句"采药"的动作暗示隐者存在的虚实交叠;第三句"此山中"的方位限定与末句"云深不知处"的空间消解,共同构建出中国文人特有的"求而不得"的审美范式,这种层层递进的叙事技巧,恰似现代教育中倡导的"问题导向学习法",通过设置悬念与留白,激发学习者的探索欲望。

禅宗思维的诗意表达 诗中"云深不知处"的意象,暗合禅宗"不立文字"的思维传统,贾岛早年出家为僧的经历,使其诗歌创作天然携带禅宗思维的基因,这种"求而不得"的体验,本质上是禅宗"不可说"境界的诗意投射,隐者的缺席恰恰构成最强烈的在场证明,这种悖论式表达在唐代文人群体中具有典型意义。

比较王维"空山不见人,但闻人语响"的意境营造,贾岛的诗作更强调追寻过程本身的价值,教育视角下,这种"过程导向"的思维方式与当代建构主义学习理论形成奇妙呼应,正如美国教育家杜威所言:"教育即经验的改造",诗中寻访者虽未达成既定目标,但整个追寻过程已构成完整的认知重构。

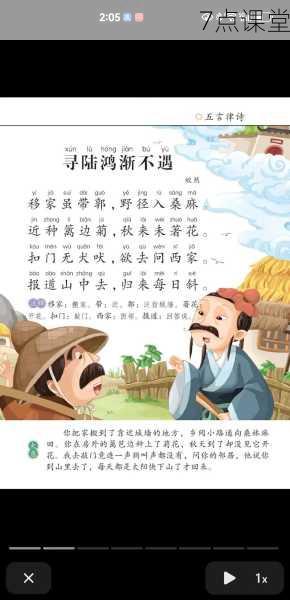

隐逸文化的教育隐喻 唐代隐逸文化具有特殊的时代特征,科举制度的确立使得"仕"与"隐"成为文人的双重选择,贾岛诗中的隐者形象,实则是儒道思想交融的具象化表达,这种"身在江湖,心存魏阙"的矛盾心态,投射到现代教育场域,恰如学子在应试压力与个性发展间的艰难抉择。

诗中隐者的采药行为值得深入解读,古代隐士的采药传统不仅关乎养生之道,更暗含对生命本质的探寻。《神农本草经》载药365种,暗合周天之数,这种天人合一的思维模式,在当代STEAM教育理念中能找到跨时空的共鸣——将自然认知与人文思考相结合的教育范式。

接受美学视角的现代启示 德国接受美学理论强调文本的未定性,贾岛诗作正因其"寻而不遇"的开放结局,赋予读者极大的阐释空间,这种文学特质与现代教育倡导的批判性思维培养不谋而合,在课堂教学中,教师可引导学生从三个维度展开探讨:叙事结构的留白艺术、意象系统的象征意义、文化原型的当代转化。

美国教育心理学家布鲁姆将认知目标分为六个层次,对照本诗的教学价值可见:记忆诗句属基础层面,理解意象关系进入应用层面,分析文化背景达成分析层面,评价诗学价值对应评估层面,创造性地转化诗意则达到最高层次的创造,这种分层教学法能使古诗学习突破机械背诵的窠臼。

教育场域的诗性重构 在基础教育改革背景下,这首诗的教学可尝试跨学科整合,地理学科可探讨终南山的地貌特征,生物学科解析诗中植被的生态意义,哲学课程讨论"隐"与"显"的辩证关系,美术教学则可引导学生用水墨表现"云深不知处"的意境。

更富创新性的实践是模拟"寻访"情境:组织学生进行田野调查,记录寻访过程中的观察与思考,最后以多媒体形式呈现"现代版寻隐记",这种项目式学习(PBL)不仅传承古诗精髓,更培养信息整合、团队协作等核心素养。

生命教育的终极叩问 这首诗最深层的教育价值在于揭示生命教育的本质:重要的不是抵达预设终点,而是在追寻过程中完成自我认知的升华,德国哲学家雅斯贝尔斯将教育定义为"一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云",这种理念与诗中"云深不知处"的意境形成跨越时空的对话。

当我们将目光投向未来教育,贾岛诗作给予的启示愈发清晰:在知识获取日益便捷的时代,教育更应该守护"云深不知处"的诗意空间,培养学习者面对不确定性的勇气,在"寻而不遇"的生命常态中保持探索的热忱,这种教育哲学,或许正是破解当代教育焦虑的一剂良方。

重读经典的现代价值 穿越千年的松风云雾,《寻隐者不遇》依然焕发着历久弥新的教育智慧,在标准化考试主导的教育体系中,这首诗提醒我们:真正的教育不应执着于标准答案,而要珍视思维生长的过程;不必焦虑于即刻的收获,而要相信潜移默化的力量,当教育者能领悟"云深不知处"的深层意蕴,便能带领学生在知识的群峰间,开启属于这个时代的诗意追寻。