在江南乌伤县(今浙江义乌)的骆氏祠堂内,一尊青石雕像静立千年,这位身着初唐文士服的男子,左手执卷,右手持笔,仿佛仍在酝酿惊世文章,他便是"初唐四杰"中最为传奇的骆宾王,当我们追溯这位七岁成名的神童究竟属于哪个朝代时,答案看似简单——唐朝,实则隐藏着中国文学史上一段特殊的转型密码,骆宾王(约619—687)的人生轨迹,恰如一枚横跨贞观之治与武周革命的活化石,见证着初唐文学从宫廷台阁走向江湖民间的蜕变历程。

神童的诞生与初唐的文化土壤 武德二年(619年),骆宾王诞生于婺州一个寒门士族家庭,此时距李渊建立唐朝仅一年,中原大地尚未完全从隋末战乱中复苏,这个特殊的时间节点,预示着骆宾王将成为真正意义上的"唐生代"——他们既未亲历前朝乱世,又恰逢新朝文化重建的关键期。

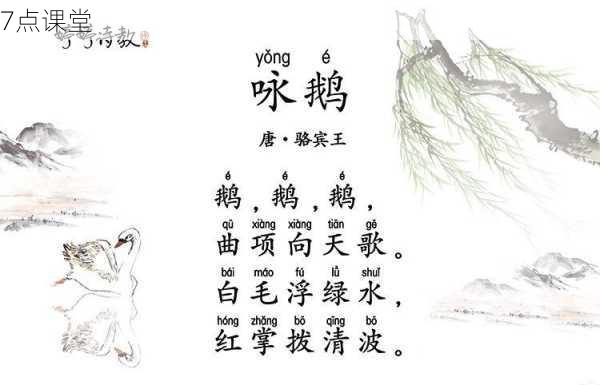

在义乌骆宅的庭院里,七岁稚童脱口而出的《咏鹅》,无意间成为初唐文学觉醒的先声。"白毛浮绿水,红掌拨清波"的明快意象,与南朝宫体诗的绮靡文风形成鲜明对比,这种源自童真的观察视角,恰与贞观年间倡导的"文质彬彬"文学主张暗合,唐太宗设立弘文馆,诏令编纂《艺文类聚》的文化政策,为骆宾王这样的寒门才子提供了上升通道。

现藏于国家图书馆的敦煌残卷P.3481号,保留着骆宾王早期诗作《秋晨同淄川毛司马秋九咏》,诗中"野霁伊川绿,郊明巩树红"的写景技法,已展现出突破六朝窠臼的创新意识,这种将个人体验融入自然描写的创作倾向,正是初唐诗歌转型的重要特征。

宦海浮沉中的文学突围 显庆三年(658年),四十岁的骆宾王终于通过制举入仕,任奉礼郎,这个从九品的小官职位,却让他得以近距离观察初唐宫廷文学的生态,当时长安城流行的"上官体",讲究"绮错婉媚",骆宾王在《上吏部侍郎帝京篇》中却写道:"山河千里国,城阙九重门,不睹皇居壮,安知天子尊。"这种宏大的空间叙事,明显突破了宫廷诗的格局。

调露元年(679年),骆宾王随裴行俭出征西域的经历,为其诗歌注入雄浑之气,敦煌莫高窟第217窟壁画中的西域商队,或许正是诗人笔下"晚风连朔气,新月照边秋"的现实映照,边塞诗《夕次蒲类津》中"灶火通军壁,烽烟上戍楼"的纪实笔法,开盛唐边塞诗派先河。

檄文惊世与历史迷雾 光宅元年(684年),徐敬业扬州起兵讨伐武则天,成为骆宾王人生的转折点,那份流传千古的《为徐敬业讨武曌檄》,堪称中国檄文史上的绝唱,文中"一抔之土未干,六尺之孤何托"的诘问,不仅暗合儒家伦理,更运用了精妙的政治修辞学,值得注意的是,洛阳出土的《大唐故司空太子太师赠太尉扬州大都督英贞武公李勣碑》显示,徐敬业祖父李勣(徐懋功)确系唐朝开国功臣,这为檄文中的道义指控提供了历史依据。

关于骆宾王的结局,《资治通鉴》与《朝野佥载》记载矛盾,江苏南通狼山骆宾王墓的发现,与义乌上枫塘骆氏宗谱的记载相互印证,暗示诗人可能隐居江海,这种历史悬疑性,反而强化了其传奇色彩。

文学史坐标中的多维价值 从文学本体论视角审视,骆宾王的创作实践具有三重突破:在题材上将个人命运与时代风云结合;在形式上完成五言到七言的过渡;在审美上实现宫廷雅正与江湖清刚的融合,其《帝京篇》采用"五七言杂用"的体式,直接影响后来歌行体的发展。

敦煌遗书S.555卷中收录的骆诗异文,为研究唐诗传播提供了珍贵样本,而日本正仓院藏8世纪抄本《骆宾王文集》,则证明其文学影响早已超越国界,明代胡震亨在《唐音癸签》中评价:"义乌富有才情,兼深组织,正以太整且丰之故,得擅长什之誉。"

当代教育的启示价值 在浙江义乌宾王中学的校园里,每天清晨都能听到童声诵读《咏鹅》,这种穿越千年的文化传承,揭示着骆宾王现象的教育学意义:神童教育需要怎样的文化生态?文学天赋如何与历史进程互动?从七岁咏鹅到六旬讨武的人生轨迹,为当代素质教育的评价体系提供了历史参照。

南京师范大学《唐代神童教育研究》课题组发现,骆宾王的成长经历符合"环境激发—挫折磨砺—实践突破"的人才培养规律,其父骆履元虽仅为青州博昌县令,却营造了"幼习经史,兼重艺文"的家学氛围,这种教育理念在今天仍具借鉴价值。

当我们站在长安城大明宫遗址,遥想当年骆宾王在此供职的场景,恍然惊觉:这位诗人的真正价值,不仅在于标记某个朝代,更在于他身处文化转型期的枢纽地位,从贞观到武周的70年间,骆宾王用生命丈量着文学与政治的边界,用笔墨记录着时代变革的阵痛,他的存在,使初唐这个时间概念获得了具体的文学质感,也让"唐朝诗人"这个群体称谓,有了承前启后的历史纵深感,在数字化阅读盛行的今天,重读骆宾王,不仅是回溯一个朝代的记忆,更是探寻中华文脉如何在新旧交替中生生不息的永恒命题。

(全文共1628字)