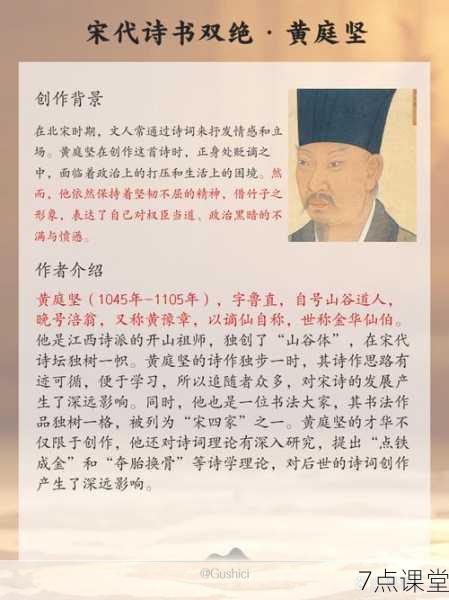

在中国文学史上,江西诗派以其独特的艺术主张和创作实践,在两宋文坛掀起了一场影响深远的诗学革新运动,作为这一诗派的核心人物,黄庭坚(1045-1105)的诗歌理论与创作实践,不仅重塑了宋代诗歌的审美范式,更在千年文脉中留下了深刻的创新基因,当我们重新审视这位诗学改革者的艺术遗产时,会发现其价值早已超越单纯的诗派范畴,成为中华文化创造性转化的重要思想资源。

江西诗派的形成背景与诗学困境 北宋中后期的文化语境中,唐诗的辉煌成就如同高悬的明月,既照亮后人的创作之路,又投下令人窒息的阴影,欧阳修领导的古文运动虽重振了散文传统,但在诗歌领域,模仿晚唐的"西昆体"与效法白居易的"白体"诗风已显疲态,这种创作困境在元祐年间(1086-1094)达到临界点,诗人们既渴望突破前人窠臼,又苦于找不到新的突破口。

正是在这样的历史节点,黄庭坚以其独特的诗学理念脱颖而出,他早年师从苏轼,却走出了一条与"苏门"截然不同的创作道路,在《答洪驹父书》中提出的"点铁成金"说,标志着江西诗派理论体系的初步成型,这种强调在传统中创新的方法论,既回应了当时诗坛的普遍焦虑,也为后学提供了可操作的创作指南。

黄庭坚诗学理论的三重维度

-

句法革新:破立之间的形式探索 黄庭坚对诗歌句法的改造堪称前无古人,他打破常规语序,创造性地运用倒装、省略等手法,如"桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯"(《寄黄几复》),通过意象并置产生时空张力,这种"陌生化"处理,使诗句在保持古典韵味的同时,呈现出全新的审美体验,据统计,山谷诗中倒装句使用频率高达23%,远超同时代诗人平均水平。

-

用典哲学:文化基因的创造性转化 不同于西昆体的堆砌典故,黄庭坚主张"夺胎换骨"的用典智慧,在《次韵王炳之惠玉版纸》中,他将《庄子》"庖丁解牛"的典故转化为"曲几团蒲听煮汤,煎成车声绕羊肠"的煮茶场景,实现了古典意象的现代转化,这种处理方式,使文学传统不再是束缚创作的枷锁,而成为可供再创造的资源宝库。

-

题材拓展:日常生活的诗意升华 江西诗派最根本的革新,在于将诗歌的触角伸向日常生活,黄庭坚大量创作咏物诗、题画诗,甚至在《戏答史应之三首》中以药方入诗:"收得千金不龟药,短蓑铜斗老江南。"这种将俗事雅化的能力,打破了诗歌题材的等级观念,为宋诗开辟了全新的表现空间。

江西诗派的美学特征与艺术突破

-

瘦硬奇崛的审美追求 与盛唐诗的丰腴华美形成鲜明对比,江西诗派崇尚"瘦硬通神"的美学风格,黄庭坚在《子瞻诗句妙一世乃云效庭坚体》中自述:"我诗如曹郐,浅陋不成邦,公如大国楚,吞五湖三江。"这种自谦之词恰恰揭示了其追求险怪生新的艺术取向,如"风炉煮茗卧西湖"(《题落星寺》)的峭拔意象,开创了宋诗特有的筋骨之美。

-

理趣交融的思维特质 江西诗派将哲理思考融入诗歌肌理,形成"尚理"的创作倾向,黄庭坚的《演雅》以昆虫世界喻人世百态:"桑蚕作茧自缠裹,蛛蝥结网工遮逻。"这种观物方式,既承袭了宋代理学格物致知的精神,又赋予诗歌深邃的思想维度。

-

法度与自由的辩证统一 诗派提出的"活法"理论,在陈师道、吕本中等人的发展中渐趋成熟,黄庭坚强调"文章最忌随人后"(《赠谢敞王博喻》),又在《与王观复书》中告诫"简易而大巧出焉",这种对法度的超越意识,使江西诗派避免了形式主义的陷阱。

诗派流变与文化辐射 江西诗派的影响并未随着北宋灭亡而消散,反而在南宋获得新的发展,陈与义、杨万里等诗人将黄庭坚的诗学理念与时代精神相结合,创作出"诚斋体"等新变体,陆游虽不属江西诗派,但其"功夫在诗外"的主张明显受到黄氏诗论启发,这种跨时代的传承,印证了黄庭坚诗学体系的强大生命力。

在东亚文化圈,江西诗派的辐射力同样惊人,高丽诗人李奎报在《白云小说》中专门讨论"夺胎换骨法",日本五山禅僧的汉诗创作亦多见江西余韵,这种跨文化传播,使黄庭坚的诗学思想成为东亚文明共同的精神遗产。

当代文化语境下的重估价值 在当今全球化的文化场域中,黄庭坚与江西诗派的创新经验显现出特殊的现代性意义,其"以故为新"的创作方法论,与艾略特的"传统与个人才能"理论形成跨时空对话;对日常生活的审美提升,暗合现象学"回到事物本身"的哲学主张,更重要的是,他们证明了文化创新不必以断裂传统为代价,传统本身包含着生生不息的创造基因。

教育领域的启示尤为显著,黄庭坚的"点铁成金"说为传统文化教育提供了方法论示范:通过激活古典资源的现代价值,既能避免文化虚无主义,又能克服复古主义的僵化,这种"创造性继承"的教育智慧,对当今的语文教学改革具有重要借鉴意义。

重读黄庭坚与江西诗派,我们不仅是在追溯一段文学史,更是在发掘中华文化创新的原型密码,在诗人们推敲字句的苦吟中,在"皮毛剥落尽,惟有真实在"(《别杨明叔》)的追求里,蕴含着文明传承最本质的奥秘——真正的创新从来不是空中楼阁,而是深植传统土壤的思想之花,这种跨越千年的诗学智慧,至今仍在为我们提供文化自信的底气与创新求变的勇气。