被时光筛选的诗人 在卷帙浩繁的《全唐诗》中,王之涣的存世诗作仅有六首,这个数量甚至不及同时代诗人作品的零头,但正是这六首作品,让这位生平近乎空白的诗人,在千年后的语文教材里依然焕发着璀璨光芒,当我们站在文学史的长河边回望,会发现王之涣的诗歌恰似经过岁月淘洗的金砂——数量虽少,却以其独特的艺术价值,在盛唐诗歌的星空中留下了永恒坐标。

边塞诗中的天地浩歌 《凉州词二首》是边塞诗派的巅峰之作,黄河远上白云间"一首,仅用28字便构建出跨越时空的壮美图景,诗人以黄河为经,白云为纬,在天地间织就一张宏大的空间网络,孤城万仞山的意象,既是对自然景观的摹写,更是戍边将士精神世界的投射,羌笛声声中的"怨杨柳",将戍卒思乡之情转化为对生命哲学的叩问:春风不度的何止玉门关,更是命运的无常与人生的困境。

值得玩味的是,这首看似悲凉的作品在盛唐语境中却展现出独特的豪迈,明代诗论家胡应麟曾指出,唐人边塞诗往往在苍凉中暗含雄浑,王之涣正是将这种美学特质发挥到极致,诗中"何须怨"三字,既是对羌笛怨曲的反诘,也是对消极情绪的超越,展现出盛唐文人特有的精神格局。

登临诗的哲学维度 《登鹳雀楼》作为中国最著名的哲理诗之一,其伟大之处在于将物理空间与精神境界完美融合,前两句"白日依山尽,黄河入海流",通过太阳与黄河两个永恒意象的并置,构建出天地运行的宏大秩序,后两句的"更上一层楼",看似简单的行动指令,实则暗含三层哲学意蕴:在认知论层面体现对真理的永恒追寻,在方法论层面强调实践的重要性,在人生境界层面则指向自我超越的终极追求。

这首诗的时空结构值得特别注意:前两句的空间延展(横向)与后两句的时间延续(纵向)形成经纬交织的立体网络,这种结构方式深刻影响了后世登临诗的创作范式,从杜甫"会当凌绝顶"到王安石"不畏浮云遮望眼",都可视为这种诗学传统的延续。

散佚作品中的吉光片羽 《宴词》《送别》《九日送别》三首送别诗,虽不如前两首著名,却同样展现出诗人精湛的艺术造诣。《宴词》中"长堤春水绿悠悠"的视觉呈现,与"莫听声声催去棹"的听觉描写形成精妙对应,将离愁别绪转化为可感知的审美意象。《送别》一诗"杨柳东门树"的起兴手法,既是对《诗经》传统的继承,又开启了唐代折柳送别的文化符号。

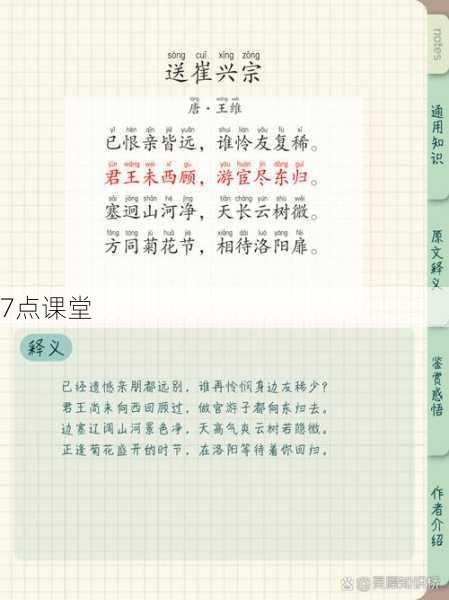

值得注意的是这些作品中体现出的音乐性特征,王之涣深谙音律之道,其诗句平仄错落有致,如《九日送别》"蓟庭萧瑟故人稀"的声韵搭配,通过入声字的密集使用,营造出秋风萧瑟的听觉效果,这种诗乐交融的特质,或许与他"每有作,乐工辄取被声律"的记载密切相关。

诗学传统的当代启示 王之涣的创作实践为当代诗歌教育提供了重要范本,他证明了艺术质量与作品数量的非线性关系,这对纠正当前"以量取胜"的创作误区具有警示意义,其诗歌中展现的"小切口,大境界"的创作智慧,启示我们如何通过微观叙事抵达宏观思考,他对传统意象的创新性使用(如将"杨柳"从离别符号转化为生命思考的载体),为传统文化的现代转化提供了经典案例。

在语文教育层面,王之涣诗作的教材价值不仅在于文学鉴赏,更在于思维训练。《登鹳雀楼》可以成为哲学启蒙的钥匙,《凉州词》能够引发历史与伦理的讨论,这种跨学科的诗学价值,正是古典诗歌在当代教育体系中不可替代的核心价值。

余论:诗人之谜的现代诠释 王之涣的诗作在历代评注中形成了独特的阐释史,清代潘德舆在《养一斋诗话》中提出的"气象说",现代学者闻一多主张的"盛唐精神说",乃至海外汉学家宇文所安的"空间诗学"解读,共同构建起多维度的阐释谱系,这种常读常新的特质,恰恰印证了经典作品超越时代的生命力。

当我们重读"欲穷千里目,更上一层楼"时,不仅是在重温盛唐气象,更是在进行一场跨越千年的精神对话,王之涣用他极简主义的诗学实践证明:真正的艺术杰作,既能定格特定时代的文化精神,又能突破时空界限,持续参与人类文明的建构,这或许就是古典诗歌教育的终极意义——在有限的文本中,开启无限的精神可能。