千年回响:韩愈治学思想的历史坐标

公元9世纪的长安城,一位身着青衫的学者在国子监的讲台上振聋发聩:"师者,所以传道授业解惑也。"韩愈的这句话,不仅成为中国古代教育史上的经典论断,更以其穿越时空的力量,持续叩击着现代教育的深层命题,在科举制度盛行的中唐时期,韩愈以《进学解》《师说》等文构建起完整的治学体系,其核心观点"业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随",犹如一盏不灭的明灯,映照出知识分子对学问的敬畏与执着。

当我们站在人工智能勃兴、知识获取空前便捷的今天,重新审视这位古文运动领袖的治学箴言,会发现其内涵远比字面更深刻,在短视频冲击专注力、算法推荐肢解知识体系的时代,韩愈主张的"勤""思"二字,恰恰构成了对抗教育异化的精神盾牌,这种跨越千年的思想共振,揭示着教育本质的永恒真理。

勤学与深思:治学根基的双重维度

"焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年",韩愈在《进学解》中勾勒的治学图景,不是机械重复的苦修,而是认知深化的动态过程,他笔下的"勤",实为认知主体对知识体系的主动建构:从"记事者必提其要"的归纳整理,到"纂言者必钩其玄"的思辨提炼,最终实现"沉浸醲郁,含英咀华"的学问内化,这种治学路径,暗合现代教育心理学中的"深度学习"理论,强调学习者通过主动加工实现知识迁移。

而"行成于思"的告诫,则指向更深刻的认知革命,在信息爆炸的今天,当维基百科词条数量超过600万、每天新增论文近万篇时,韩愈警示的"毁于随"正在演变为现实危机,英国教育研究者发现,依赖搜索引擎的学生普遍存在"认知浅滩化"现象,这与韩愈反对的"句读之不知,惑之不解"形成历史性呼应,真正的思考,应当如韩愈所言"闳其中而肆其外",构建起知识间的有机联结。

当代教育困境与韩愈思想的现实映射

现代教育体系正面临三重悖论:技术便利性与思维惰性的共生、知识碎片化与系统性的撕裂、工具理性对人文精神的侵蚀,某知名高校的调研显示,72%的学生承认在完成论文时存在"复制粘贴再改写"的行为,这种学术快餐化现象,恰是韩愈所斥"踵常途之促促,窥陈编以盗窃"的当代翻版。

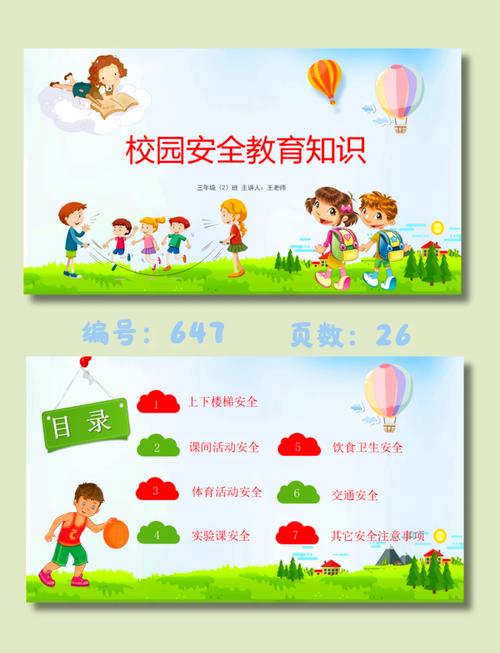

在基础教育领域,"题海战术"取代了思维训练,"标准答案"禁锢了批判精神,某省重点中学的课堂观察发现,教师平均每3分钟切换一次教学媒介,这种注意力分散的教学模式,与韩愈倡导的"沉浸式"治学背道而驰,更值得警惕的是教育功利化倾向——当某地"量子波动速读班"大行其道时,我们分明看到了"小学而大遗"的现代演绎。

重构教育生态的实践路径

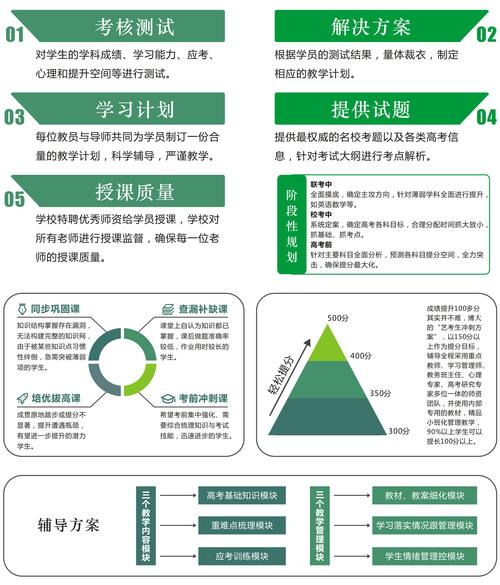

重拾韩愈治学智慧,需要构建"三位一体"的教育新范式:在个体层面,培养"沉潜往复"的学习品格,日本"偏差值教育"的改革经验表明,引入"主题式深度学习"能显著提升学生的元认知能力,这与韩愈"贪多务得,细大不捐"的治学态度不谋而合。

在教师维度,应当回归"道之所存,师之所存"的育人本质,芬兰教师教育体系中"研究型教师"的培养模式,强调教师作为知识生产者的角色,正是对"传道"使命的现代表达,而学校作为文化场域,需要营造"沉浸醲郁"的学术环境,美国深泉学院的"劳动—学术共同体"模式证明,当学习与生活实践深度融合时,能有效激发学生的内生动力。

文明传承中的创新转化

对传统教育智慧的继承,绝非简单的复古主义,韩愈思想需要与认知科学、教育技术进行创造性对话:利用大数据分析学习者的认知轨迹,借鉴"刻意练习"理论优化训练系统,通过虚拟现实构建沉浸式学习场景,北京某实验学校将《师说》精神融入项目式学习,学生在解决现实问题时自然达成知识建构,这正是"承古拓新"的成功范例。

这种转化需要把握两个原则:其一,技术始终服务于人的思维成长,警惕"器胜于道"的异化;其二,保持文化主体性,避免陷入"以西释中"的认知陷阱,正如韩愈在《答李翊书》中所言:"养其根而俟其实,加其膏而希其光",教育创新必须深植文化根脉。

重寻教育的灯火

站在人类文明的十字路口,韩愈的治学名言犹如普罗米修斯之火,照亮教育的本质回归之路,当我们在元宇宙中探讨知识边界时,仍需谨记"业精于勤"的治学初心;当人工智能接管基础劳动时,更要守护"行成于思"的创造尊严,这不仅是向先贤的致敬,更是对文明未来的承诺——让教育始终成为点燃智慧、滋养心灵的永恒之火。