被误读的文学标签 在文学批评的殿堂里,"魔幻现实主义"始终是二十世纪最富争议的文学概念之一,这个源自德国艺术评论家弗朗茨·罗的术语,经过阿莱霍·卡彭铁尔的重新诠释后,逐渐演变为拉美文学的代名词,当我们将这个标签贴在加西亚·马尔克斯身上时,必须警惕三个认知误区:其一是将文学流派等同于创作方法论,其二是忽视作家的自觉创作意识,其三是用西方视角解读拉美文化的独特性。

镜像对照:魔幻现实主义的双重维度 在文学史坐标中,卡彭铁尔《这个世界的王国》序言提出的"神奇现实"(lo real maravilloso)与马尔克斯的创作实践形成微妙对话,前者强调现实本身蕴含的超自然特质,后者则在《百年孤独》中创造了马孔多这个既承载拉美历史又超越时空限制的文学宇宙,这种差异揭示了魔幻现实主义内部的张力:当阿斯图里亚斯用玛雅神话解构殖民叙事时,马尔克斯正在用冰块的意象重构记忆的真实性。

创作本体论:马尔克斯的文学宣言 "我写的一切都有现实依据",作家在哈佛大学的演讲中反复强调这个观点,在《霍乱时期的爱情》里持续燃烧的炉火,在《族长的秋天》中腐烂的总统府邸,这些被误读为魔幻的意象,实则是作家对拉美现实的超精度提纯,相较于博尔赫斯用哲学迷宫构建的形而上学世界,马尔克斯的"魔幻"始终扎根于加勒比海岸潮湿的土壤里,这种创作观在《活着为了讲述》中得到印证:童年的记忆、外祖母的叙事方式,才是马孔多世界的真正起源。

文本解构:现实褶皱中的魔幻基因 细读《百年孤独》经典场景:失眠症蔓延时居民用标签维系记忆,这绝非虚构的奇想,而是对拉美集体失忆症的诗意诊断;黄色蝴蝶环绕的浴室,源自作家对加勒比地区鳞翅目昆虫迁徙的观察;奥雷里亚诺上校制作的小金鱼,暗喻独立革命者不断循环的徒劳抗争,这些被冠以"魔幻"的情节,实则是经过文学蒸馏的历史本体,当批评家们沉迷于解读魔幻表象时,往往忽视了马尔克斯对哥伦比亚暴力史的精微解剖。

比较视域下的流派重勘 将马尔克斯置于拉美文学爆炸的星群中观察:科塔萨尔用时空游戏解构都市经验,富恩特斯在历史褶皱中寻找身份认同,略萨搭建结构主义的叙事迷宫,相较之下,马尔克斯的独特性在于他创造了现实与传说的共生系统,鲁尔福《佩德罗·巴拉莫》中的鬼魂叙事源自墨西哥土著对生死的认知,而马尔克斯的"魔幻"则源自加勒比文化特有的现实感知方式——这种差异恰恰证明了用单一术语概括拉美文学的危险性。

接受美学的认知错位 西方读者对《百年孤独》的误读史极具启示意义:1967年小说被译介至欧洲时,评论界将其视为"拉美异域风情的奇幻之作",这种东方主义视角完全曲解了作品的本质,直到1982年诺贝尔文学奖颁奖词指出"他的幻想世界折射出整个大陆的生命与矛盾",国际文坛才开始正视其现实批判力量,这种认知转变暴露了文学批评中的文化霸权问题:当北方国家用既有范式解读南方文学时,必然产生致命的阐释偏差。

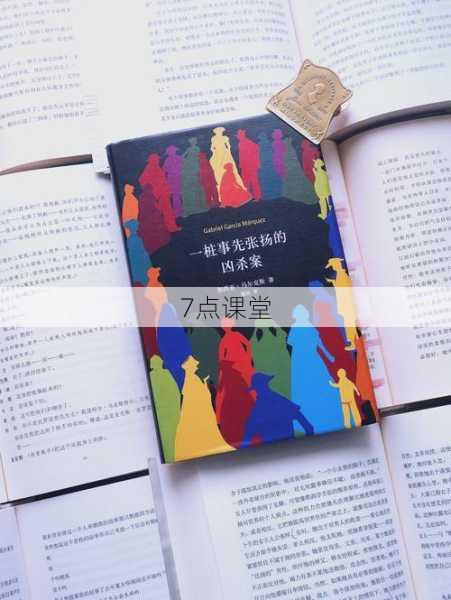

超越流派的文学启示 在《番石榴飘香》中,马尔克斯坦言:"真实永远是文学的最佳坐标。"这种创作理念在《一桩事先张扬的凶杀案》达到巅峰,当小说完全剔除超现实元素时,展现出的荒诞性比任何魔幻描写都更具震撼力,这提示我们:杰出的文学创造终将突破流派容器的束缚,就像普鲁斯特从未局限于意识流,卡夫卡不属于任何主义,马尔克斯的艺术价值恰恰在于他用独特的叙事语法,重构了全人类的情感共鸣方式。

(全文约1680字)

教学反思与延伸:

- 建议引导学生对比《百年孤独》与《佩德罗·巴拉莫》的叙事策略

- 推荐结合哥伦比亚历史解读马孔多的衰变过程

- 可组织讨论:文学流派划分对理解作品是助力还是限制?

- 延伸阅读:马尔克斯新闻作品集《米格尔在智利的地下行动》