公元815年深秋,长安城外灞桥边的柳枝在寒风中瑟缩,谪迁江州的白居易勒马回望,将一封书信郑重交予驿使,这封长达三千言的《与元九书》不仅成就了中国文学批评史上的经典,更揭开了中唐两位文坛巨匠长达三十年的精神对话,白居易与元稹的六百余首唱和诗作,恰似一面棱镜,折射出中唐文人如何在宦海浮沉中构建精神共同体,其背后蕴藏的文人交往模式与教育启示,至今仍闪耀着智慧的光芒。

诗简往还:文人交游的教育范式革新

在雕版印刷尚未普及的中唐时期,白居易与元稹开创的"诗简传书"堪称文化传播的创举,元稹任浙东观察使期间,特制青竹诗筒投放运河,借助漕运之便实现"两月三寄诗"的文学奇观,这种突破地理限制的交流方式,使诗歌创作从私人书斋走向流动的公共空间,据《白氏长庆集》统计,仅元和五年至元和十年间,二人往来诗作就达137首,平均每13天完成一次跨地域的诗歌对话。

这种高频次、高质量的文学互动,颠覆了传统师徒授受的教育模式,元稹在《酬乐天东南行诗一百韵》序言中记载,白居易常将其诗作"书于屏风,朝夕观览",形成独特的"屏风教学法",当元稹贬谪通州时,白居易更将旧作重新编排,编纂成《元白往还诗集》作为精神良药寄赠,这种以诗为媒的互学方式,构建起超越时空的"流动书院",为宋代文人结社提供了重要范本。

讽喻诗学:现实批判中的教育自觉

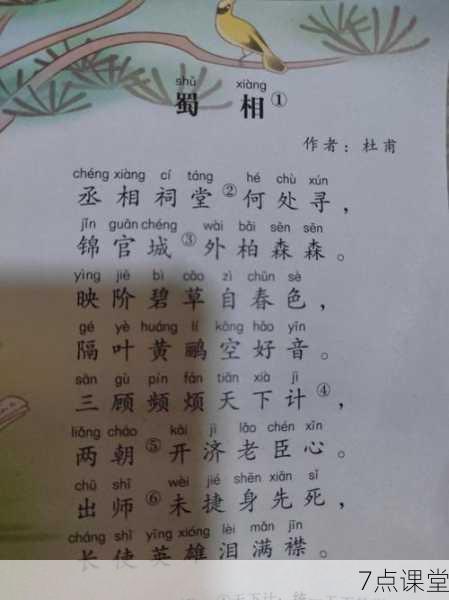

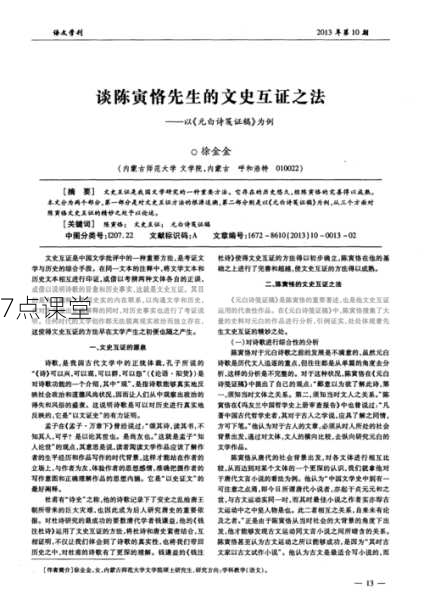

元白唱和诗中最具教育价值的,当属二人共同倡导的"新乐府运动",在《策林》七十五篇的理论奠基下,他们以《秦中吟》《新乐府》等组诗践行"文章合为时而著,歌诗合为事而作"的创作理念,这种将诗歌作为社会教化工具体系的自觉,在元稹《和李校书新题乐府十二首》的序文中可见端倪:"予友李公垂贶予《乐府新题》二十首,雅有所谓,不虚为文,予取其病时之尤急者,列而和之。"

值得注意的是,他们的讽喻诗创作始终保持着教学相长的特质,白居易作《卖炭翁》讽喻宫市之弊,元稹立即以《连昌宫词》揭示藩镇祸端;元稹写《田家词》反映民生疾苦,白居易便以《观刈麦》与之呼应,这种"命题作文"式的创作竞赛,实则是通过文学实践完成对社会现实的持续观察与思考,元稹在《叙诗寄乐天书》中坦言:"每公私感愤,道义激扬,朋友切磨,古今成败,日月迁逝,光景惨舒,山川胜势,风云景色,当花对酒,乐罢哀余,通滞屈伸,悲欢合散,至于疾恙穷身,悼怀惜逝,凡所对遇异于常者,则欲赋诗。"

谪宦书写:逆境中的精神教育学

当我们将目光投向元白贬谪时期的唱和诗,会发现更深刻的教育启示,元和十年(815年),白居易贬谪江州途中写下"垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗"(《闻乐天授江州司马》),元稹在通州读到后,立即回赠"二十年来谙世路,三千里外老江城"(《酬乐天频梦微之》),这种跨越千里的精神共鸣,构建起独特的谪宦教育场域。

在长达十余年的贬谪岁月里,二人发展出"以病为媒"的交流模式,白居易眼疾发作时,元稹寄来扬州石斛;元稹患疟疾时,白居易远寄峡州茶饼,这种将生理病痛转化为诗歌素材的创作方式,使他们的唱和诗超越了个人抒情,升华为对生命价值的哲学思考,元稹在《酬乐天叹损伤见寄》中写道:"前途何在转茫茫,渐老那能不自伤,病眼昏来四十年,乱书堆里礼形骸。"字里行间透露出知识分子的精神韧性。

诗教传承:元白模式的教育现代性

元白唱和诗的教育价值,在北宋时期已得到苏轼、黄庭坚等文坛领袖的重视,苏轼将白居易《效陶潜体诗十六首》与元稹《和乐天感鹤》并称为"诗家双璧",黄庭坚更在《与徐师川书》中建议:"熟读元白唱和诗,则知文章合为事而作,不可空言。"这种评价体系的确立,使元白诗风成为宋代科举教育的重要内容。

在当代教育语境下,元白唱和模式给予我们三重启示:其一,知识传递可以突破单向灌输,构建对话式学习共同体;其二,文学教育应注重现实关怀,培养批判性思维;其三,逆境教育需要建立情感支持系统,正如白居易在《与元九书》中所言:"古人云:穷则独善其身,达则兼济天下,仆虽不肖,常师此语。"这种将个人命运与社会责任相统一的教育理念,正是中华文化生生不息的精神密码。