丹青宰相的传奇人生

在贞观之治的盛世图景中,阎立本(约601-673)以工部尚书之职参与国政,却以画笔勾勒出大唐气象最璀璨的视觉记忆,这位身居宰辅却痴迷丹青的艺术家,在初唐政治与艺术的交汇点上,用传世杰作搭建起通向历史深处的桥梁,当我们驻足凝视故宫博物院珍藏的《步辇图》与波士顿美术馆的《历代帝王图》,仿佛能触摸到千年前的政治体温与艺术心跳。

阎立本出身北周贵族世家,其父阎毗曾任隋朝殿内少监,兄长阎立德亦是著名建筑家,这种特殊的家族背景,使他既通晓营造法式,又深谙宫廷礼仪,更将建筑的空间思维融入绘画构图,在唐太宗"以史为鉴"的治国理念下,阎立本的艺术创作始终与王朝政治同频共振,其作品不仅是艺术臻品,更是承载着意识形态建构的历史文献。

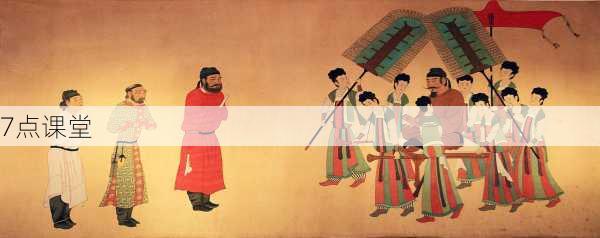

《步辇图》:外交盛事的视觉备忘录

现藏故宫博物院的《步辇图》长卷,定格了贞观十五年(641)吐蕃使臣禄东赞觐见唐太宗的经典场景,这幅高38.5厘米、长129.6厘米的绢本设色画作,以精微的叙事性笔触,构建起大唐对外交往的视觉范式,画中九人三组的布局暗合"天地人"三才之道:唐太宗端坐步辇居于画面右端,六位抬辇宫女形成流动的弧线;中间红衣鸿胪寺官员的朱色官袍如定海神针;左侧禄东赞深目高鼻的面部特征与联珠纹锦袍,恰如其分地展现异域风情。

值得玩味的是画家对透视法则的革命性突破:采用"主大从小"的象征性比例,将唐太宗身形刻意放大,而侍从人物相对缩小,这种视觉修辞既遵循传统礼制对帝王威仪的塑造需求,又开创性地将政治象征融入艺术表现,画面左上角李道宗的题跋墨迹与历代藏印,如时光层积的地质剖面,见证着这件艺术瑰宝穿越千年的文化旅程。

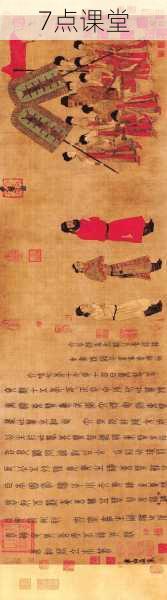

《历代帝王图》:权力谱系的美学建构

波士顿美术馆珍藏的《历代帝王图》手卷,堪称中国古代肖像画的巅峰之作,这幅纵51.3厘米、横531厘米的鸿篇巨制,以十三位帝王及其随从的群像,构建起从西汉昭帝到隋炀帝的千年权力谱系,每位帝王身旁的楷书榜题,犹如史家笔法般严谨,标注着人物的谥号、庙号及在位年限。

阎立本在人物塑造上展现出惊人的心理洞察力:汉光武帝刘秀双目炯然,透露出中兴之主的英睿;蜀主刘备眉宇含忧,暗合"创业未半"的历史宿命;隋文帝杨坚面方口阔的异相,恰与《隋书》"为人龙颔,额上有五柱入顶"的记载相印证,侍从人物的体量刻意缩小,既遵循"主仆有别"的等级观念,又形成强烈的视觉对比,衣纹线条的"铁线描"技法,将曹仲达"曹衣出水"的西域画风与顾恺之"春蚕吐丝"的中原传统完美融合。

艺术语言的双重突破

在技法层面,阎立本实现了两大跨越:其一,将建筑制图的精准性引入人物画创作,运用界尺绘制建筑构件,使画面空间具有可测量的真实感;其二,开创"积色体"设色新法,通过多层罩染使矿物颜料产生玉质般温润的视觉效果,在《步辇图》中,宫女裙裾的石绿与使臣袍服的朱砂形成冷暖对比,既符合礼制规范,又暗含"唐土居中,四夷来朝"的空间隐喻。

构图智慧更显政治匠心:《历代帝王图》采用"异时同图"的叙事结构,让不同时空的帝王共处一轴,既形成历史纵向比较,又构建起"天命转移"的视觉逻辑,明君与昏君的并置对照,恰是唐太宗"以史为镜"治国理念的形象化表达。

历史语境中的创作密码

阎立本的艺术实践始终与初唐政治文化密切互动,贞观年间重修《氏族志》、编纂《晋书》等文化工程,都在其画作中留下深刻烙印。《历代帝王图》对前朝兴衰的图绘,实为对李唐王朝正统性的美学论证,画中特别突出北魏孝文帝、北周武帝等少数民族君主的文治武功,恰与唐皇室"胡汉融合"的血统背景形成巧妙呼应。

《步辇图》创作之时,正值文成公主入藏和亲的历史节点,这幅作品既是外交成就的纪实,更是"天可汗"体系的视觉宣言,画面中吐蕃使臣谦恭的姿态与唐太宗雍容的气度,构成"中心-边缘"的完美图式,成为后世朝贡题材绘画的典范。

艺术史长河中的永恒坐标

阎立本的艺术革新深刻影响了中国人物画发展走向,张萱、周昉的仕女画继承其精微写实传统;吴道子"吴带当风"的线描技法亦可溯源至阎氏的铁线描功底,宋代院体画的严谨法度、明代宫廷画的叙事传统,都在不同维度延续着这位初唐宗师的创作基因。

在文化传播层面,《历代帝王图》自南宋以来多次摹刻流传,成为东亚帝王肖像画的母本,日本平安时代的《圣德太子像》、高丽王朝的《历代君王图》,皆可见阎立本画风的深远影响,20世纪初,《历代帝王图》飘洋过海进入波士顿美术馆的历程,本身就成为中西艺术交流的独特案例。

真伪之辩与鉴藏春秋

围绕两件巨作的学术争论持续百年,徐邦达先生曾根据《步辇图》中晚唐风格的幞头形制,提出宋代摹本说;金维诺教授则通过织物纹样比对,力证其底本出自阎立本真迹。《历代帝王图》的流传脉络更为复杂,从北宋富弼题跋到清末林纾观款,37枚鉴藏印串联起跨越千年的收藏史,近年来的科技检测显示,画作中存在历代修补的痕迹,恰如文化基因的层累演进。

当代语境下的文化启示

在数字影像时代重审阎立本的艺术遗产,我们更能体会传统绘画的叙事智慧。《步辇图》将瞬间场景转化为永恒象征的构思,与当代新闻摄影的"决定性瞬间"理论形成跨时空对话;《历代帝王图》对历史人物的性格化塑造,则预示了现代心理肖像画的创作理念。

这两件作品提示我们:伟大艺术从来都是时代精神的凝结,阎立本以官员与画家的双重身份,在政治需求与艺术追求之间找到精妙平衡,用画笔构建起超越时空的文化记忆,这种将个人才情融入历史洪流的创作姿态,对于当代艺术工作者仍具启示意义。

站在西安昭陵的巍峨封土前,遥想阎立本主持设计陵园时的情景,忽然领悟其艺术真谛——正如那些深埋地下的陶俑永远保持着盛唐的微笑,绢素之上的墨彩也将继续诉说文明的传奇。《步辇图》与《历代帝王图》不仅是艺术史的坐标,更是中华民族集体记忆的视觉载体,它们如同不熄的火种,在历史长河中永远闪耀着智慧的光芒。