苏州城西北隅的桃花坞,五百年前曾伫立着一座"桃花庵",这座由唐寅亲笔题写匾额的宅院,不仅见证了一位天才艺术家的生命觉醒,更折射出中国文人群体在理想与现实夹缝中寻求精神突围的集体困境,当我们穿越历史烟云重新审视这座文化地标,会发现它早已超越物理空间的范畴,成为解读传统知识分子精神密码的重要标本。

科举幻灭后的自我重构 1499年的科举舞弊案如同晴天霹雳,将时年29岁的唐寅从仕途青云直击至人生谷底,这场突如其来的变故,恰似一柄双刃剑,既斩断了传统文人赖以生存的功名之路,也劈开了通往艺术圣殿的崭新通道,在经历"放浪形骸"的短暂沉沦后,唐寅于正德二年(1507年)在苏州城北购地建园,亲手种下数百株桃树,将这座"堪举火"的破旧宅院营造成独具匠心的精神栖息地。

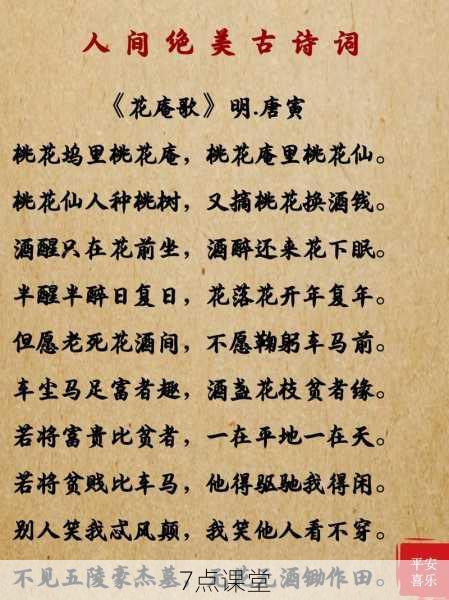

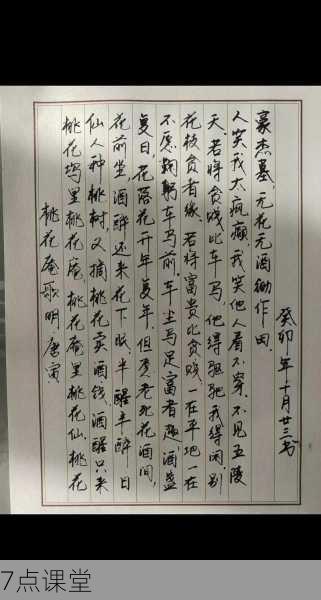

与陶渊明归隐后的"种豆南山下"不同,唐寅的桃花庵始终保持着与市井生活的微妙距离,他在这里"日般饮其中",却又能"客来便共饮",这种半隐半显的生存智慧,恰是传统文人在入世与出世之间找到的第三条道路,值得注意的是,唐寅在《桃花庵歌》中反复强调的"车尘马足"与"酒盏花枝"的对比,实则是通过空间意象的重构,完成对既有价值体系的颠覆。

艺术创作中的精神投射 桃花庵时期的唐寅,其艺术创作呈现出惊人的爆发力,现存可信的传世画作中,有78%完成于1507年移居桃花庵之后,这种创作井喷现象,与其说是人生变故的应激反应,不如视为精神觉醒后的自觉表达,在《落霞孤鹜图》中,画家将自身形象隐于高阁一角,让视线随着孤鹜穿越浩渺烟波;《春山伴侣图》里两位高士的对坐,恰似唐寅与内心世界的深度对话。

更值得玩味的是其诗文创作的转向,早年工整典雅的应试文体,逐渐被"不炼金丹不坐禅,不为商贾不耕田"的俚俗诗风取代,这种看似离经叛道的语言实验,实则是突破文体桎梏的大胆尝试,在《桃花庵歌》中,诗人用"但愿老死花酒间"的决绝,完成了对传统价值坐标的重新定位,这种"以俗破雅"的创作策略,与元代关汉卿"铜豌豆"式的自我宣言遥相呼应。

文化符号的现代诠释 将桃花庵置于更宏大的文化坐标系中观察,我们会发现其独特的精神价值,相较于王维"辋川别业"的禅意空灵,白居易"庐山草堂"的避世情怀,唐寅的桃花庵始终保持着与世俗生活的血脉联系,这种"市隐"模式,既不同于"大隐于朝"的功利主义,也有别于"小隐于野"的消极退避,而是创造性地开辟出"中隐"的生存空间。

在建筑格局上,桃花庵"前有池广十亩,中有池广五亩"的水景设置,暗合着"智者乐水"的东方哲学;"石栏曲折,亭榭参差"的园林构造,则隐喻着文人曲折幽深的精神世界,这种将人生哲学具象化为空间艺术的智慧,至今仍能在苏州博物馆的现代设计中找到传承脉络。

教育启示与当代价值 当我们从教育视角重新审视这段历史,会发现唐寅的抉择对现代人格教育具有重要启示,在科举制度崩塌后,这位天才没有陷入自暴自弃的泥潭,而是通过艺术创作实现自我救赎,这种逆境中的主体性觉醒,恰是当代教育亟需培养的核心素养。

桃花庵的存在本身就是一个教育现场,唐寅在这里设帐授徒,将绘画技法与人生体悟相融合,开创了"吴门画派"的教育新模式,其弟子仇英、文徵明等人的艺术成就,证明这种将技艺传授与人格塑造相结合的教育理念具有持久生命力。

在价值多元的现代社会,唐寅的精神突围之路更具镜鉴意义,当传统价值体系遭遇冲击时,是固守既有的评价标准,还是在创造性转化中开创新局?桃花庵给出的答案是:真正的精神自由,不在于逃离体制的束缚,而在于建立独立的价值坐标系,这种"和光同尘"的生存智慧,对深陷内卷焦虑的现代人而言,不啻为一剂醒脑良方。

站在桃花庵遗址前,我们依稀能听见历史的回响,这座早已湮灭在时光长河中的精神殿堂,以它特有的方式诉说着中国文人的精神密码,唐寅用桃花庵建构的不仅是个体的精神家园,更为后世树立了文化突围的典范,在人工智能冲击传统认知模式的今天,这种在坚守中创新、在妥协中超越的智慧,依然闪耀着跨越时空的思想光芒,或许,教育的终极意义,就在于帮助学生找到属于自己的"桃花庵"——那个能让灵魂自由栖居的精神原乡。

(全文约1520字)