刘勰所处的时代背景

刘勰是中国古代文学批评史上的一座丰碑,而他生活的时代——南北朝(420年—589年),则是中国历史上政权分裂、文化融合的特殊时期,南北朝承接魏晋,下启隋唐,虽政权更迭频繁,却是思想文化蓬勃发展的黄金时代,这一时期的文学创作与理论探索,既继承了先秦两汉的经典传统,又吸收了佛教思想与玄学思辨的精华,形成了独特的“魏晋风度”与“南朝文采”并行的格局,刘勰正是在这样的历史土壤中,以一部《文心雕龙》奠定了其文论宗师的地位。

南北朝的政治分裂并未阻碍文化的繁荣,南朝以建康(今南京)为中心,文人雅士云集,文学创作与理论探讨尤为活跃,刘勰所处的南朝梁代(502年—557年),是南朝文化发展的巅峰期,梁武帝萧衍崇儒重佛,广纳贤才,推动学术研究,昭明太子萧统编纂《文选》,刘勰撰写《文心雕龙》,皆成于这一时期,可以说,刘勰的成就既是个人的天赋与努力,也是时代赋予的机遇。

刘勰生平考述:从寒门子弟到文论宗师

关于刘勰的生平,史书记载较为简略,据《梁书·刘勰传》记载,刘勰字彦和,原籍东莞莒县(今山东莒县),后寓居京口(今江苏镇江),他生于南朝宋泰始二年(466年),卒于梁普通二年(521年),一生历经宋、齐、梁三朝,刘勰出身寒门,幼年丧父,家境贫寒,但自幼勤奋好学,青年时期,他因仰慕佛学大师僧祐,投奔定林寺整理佛经,这一经历不仅让他接触了大量佛教典籍,也为他后来的文学理论研究奠定了基础。

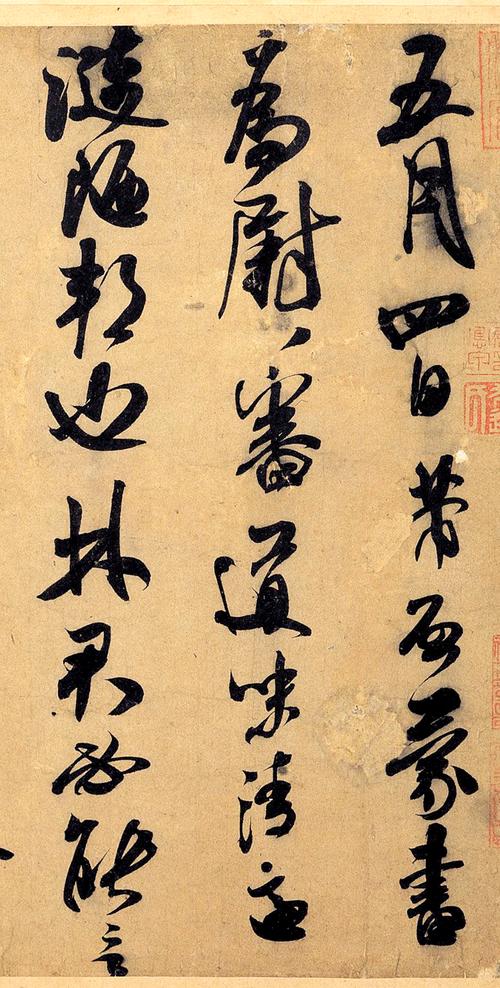

刘勰虽曾短暂入仕,但其人生重心始终在学术领域,他耗费十余年心血完成的《文心雕龙》,约成书于南齐末年(约501年),此时刘勰已年近四十,这部著作的问世,标志着中国文学批评从零散的感悟式评论转向系统性理论建构的里程碑,值得一提的是,刘勰虽以文论闻名,但他本人并未完全脱离世俗,据传,他曾将《文心雕龙》呈献给当时文坛领袖沈约,沈约读后惊叹“深得文理”,由此刘勰声名鹊起,晚年更受梁武帝赏识,出任东宫通事舍人,参与国家典籍编纂。

《文心雕龙》的思想内核与历史价值

《文心雕龙》共五十篇,分为“文之枢纽”“论文叙笔”“剖情析采”三大部分,体系严密,逻辑清晰,刘勰在书中提出了“原道”“宗经”“征圣”的核心主张,强调文学创作应回归经典传统,同时兼顾时代创新,他既批判当时文坛盛行的浮华文风(如“俪采百字之偶,争价一句之奇”),又系统总结了从《诗经》《楚辞》到汉赋、魏晋诗文的演变规律,展现出宏阔的学术视野。

在方法论上,刘勰开创了“以佛入文”的先河,他借用佛教“因明学”的逻辑体系,构建起“神思”“风骨”“体性”等文论范畴;又以“般若空观”阐释文学虚实相生的美学特质,这种跨学科的思维,使《文心雕龙》不仅是一部文学理论著作,更成为中国古代思想史的重要文献。

刘勰的文学观与南北朝文化生态

刘勰的文学思想,深深植根于南北朝的文化土壤,南朝文人崇尚“文以载道”,追求形式与内容的统一;佛教的广泛传播促使学者以新的视角审视传统经典,刘勰的“文道合一”论,正是对这两种思潮的融合,他在《原道》篇中提出:“文之为德也大矣,与天地并生者何哉?”将文学提升到与宇宙本体并生的高度,既呼应了儒家“天人合一”的理念,又暗含佛教“法界缘起”的哲学思辨。

刘勰对文学功能的认识也极具时代特色,他主张文学应“经纬区宇,弥纶彝宪”,即服务于社会教化与政治秩序,这一观点与南朝士大夫“经世致用”的价值观不谋而合,他并未忽视文学的审美价值,反而在《情采》篇中强调“文采所以饰言,而辩丽本于情性”,揭示了文学艺术性与情感性的辩证关系。

刘勰的历史地位与后世影响

刘勰的《文心雕龙》自问世以来,便被视为中国文学批评的“体大思精”之作,唐代史学家刘知幾称其“深得文理”,清代学者章学诚更赞其“笼罩群言”,至近现代,随着西方文学理论的传入,《文心雕龙》的比较研究成为显学,刘勰的“风骨论”常被与亚里士多德的“悲剧净化说”相提并论;他对文学创作心理的剖析(如“神与物游”),也与现代美学中的“移情说”遥相呼应。

值得注意的是,刘勰的学说对东亚文化圈影响深远,日本平安时代的《文镜秘府论》、朝鲜高丽时期的诗话著作,均可见《文心雕龙》的痕迹,而在当代,刘勰的“通变观”(继承与创新并重)更被视作传统文化现代转型的理论资源。

重估刘勰的现代意义

作为南北朝文化的集大成者,刘勰的学术生涯折射出一个时代的文化自觉,他既坚守经典传统,又包容异质思想;既强调文学的社会功能,又尊重艺术的独立价值,这种平衡与超越,正是其思想历久弥新的关键,在全球化与本土化交织的今天,重读《文心雕龙》,不仅是对古典文论的致敬,更是为当代文学批评寻找“中国话语”的重要路径,刘勰的智慧告诉我们:真正的经典,永远能在时代浪潮中焕发新生。