在江南的晨曦中,一位浣纱少女的身影穿越两千五百年时光,始终投射在中国文化的长河中,西施作为中国古代四大美人之首,其历史形象早已超越个体生命的范畴,成为承载政治隐喻、文化想象与道德评判的复合符号,本文通过梳理西施故事的流变轨迹,探讨其如何在历史进程中完成从具体人物到文化符号的嬗变,并尝试揭示这一过程对当代人文教育的深层启示。

历史记载中的虚实交织 现存最早关于西施的可靠记载见于《史记·越王勾践世家》,司马迁仅以"越王乃使相者国中得苎萝山鬻薪之女曰西施"的寥寥数语,勾勒出这位政治工具性存在的初始轮廓,至东汉赵晔所著《吴越春秋》,西施形象开始获得细节填充:苎萝山下浣纱女的身份设定,与范蠡泛舟五湖的结局建构,以及"三年学服"的宫廷训练过程,共同搭建起人物形象的基本框架。

值得注意的是,先秦典籍中存在着明显的记载差异。《国语·越语》记载越国献美之事却未具名,《墨子·亲士》中"西施之沉"的记载更与后世流传的圆满结局相左,这些矛盾恰恰反映出早期历史叙事中真实人物与文学想象的边界模糊,为后世的文化重构预留了充足空间,这种历史真实与文学虚构的交织,恰可作为培养学生历史批判思维的绝佳案例——如何在矛盾史料中辨析历史本质,如何理解集体记忆的建构过程。

文化符号的层累建构 魏晋南北朝时期,西施形象开始脱离历史语境进入文学想象领域,曹植《洛神赋》中"翩若惊鸿,婉若游龙"的描写虽未直指西施,却为后世美人意象确立了审美范式,至唐代诗人王维写下"谁怜越女颜如玉,贫贱江头自浣纱"时,西施已演变为怀才不遇的文人寄托,这种符号化过程在宋元时期达到高峰,苏轼"欲把西湖比西子"的千古绝喻,将地理景观与美人意象完美融合,完成了文化符号的经典定格。

明清时期的地方志编纂热潮中,西施传说呈现出明显的地域附会特征,浙江诸暨、萧山两地关于西施故里的争论,绍兴兰亭"西子池"的景观打造,苏州灵岩山"馆娃宫"遗址的旅游开发,无不体现着历史记忆与地方认同的互动关系,这种文化建构现象提示我们,在乡土教育中应当注重引导学生认识传说背后的文化心理机制。

现代语境下的教育启示 在视觉文化主导的当代,西施形象面临新的解构与重构,影视剧中从古典美人到女侠客的形象嬗变,网络文学中穿越时空的现代性演绎,乃至动漫游戏中的二次元转化,都反映出传统文化符号的现代适应性,这种跨媒介传播现象为美育提供了鲜活素材:如何引导青少年在流行文化中辨识传统文化基因,如何培养对文化符号的创造性转化能力。

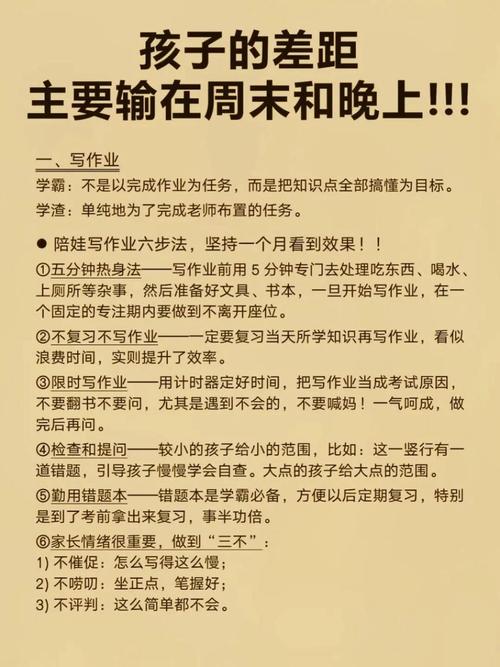

从教育实践角度,西施故事可衍生出多维度的教学切入点,在历史课堂,可组织学生对比《史记》《吴越春秋》《吴地记》等不同文本,训练史料辨析能力;语文教学中,可设立"西施诗词"专题研读,探究文学意象的生成机制;伦理讨论课上,"美貌与工具化""女性主体性缺失"等议题具有强烈的现实观照价值。

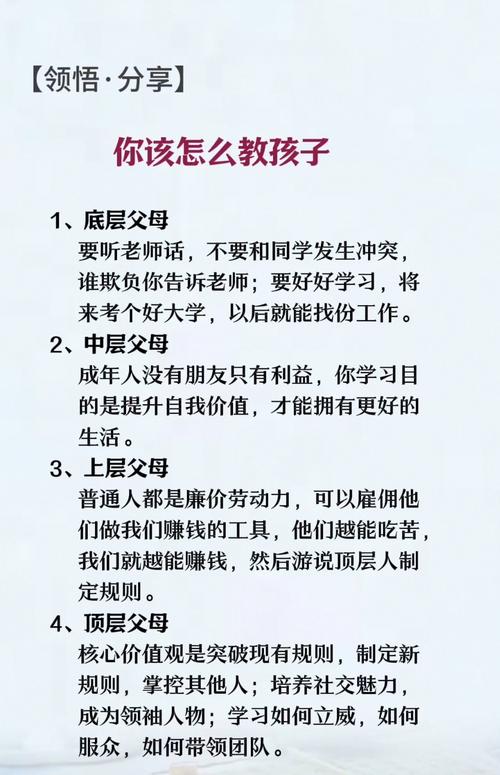

更为深刻的教育启示在于对历史人物评价体系的反思,西施形象从"红颜祸水"到"爱国牺牲"的评判变迁,折射出不同时代的价值坐标,这种认知转变提醒教育者:在传授历史知识时,更需要培养学生建立动态的、语境化的历史认知框架,例如设计"如果西施生活在现代"的议题讨论,引导学生思考历史评价标准与社会形态的关系。

文化基因的传承创新 近年来非物质文化遗产保护运动中的"西施传说"项目申报,博物馆数字化展陈中的沉浸式体验设计,以及文旅融合背景下的实景演出创作,都在探索传统文化资源的现代转化路径,这些实践为学校教育提供了丰富的校外教育资源,组织学生参与地方传说的田野调查,指导其用新媒体技术进行文化再创作,不仅能深化文化认同,更能培养创新实践能力。

在全球化语境下,西施文化的对外传播呈现出独特张力,从早期传教士文献中的"东方海伦"类比,到当代汉学界的性别政治研究,再到"一带一路"文化交流中的戏曲巡演,这个中国故事的国际旅行轨迹,恰可作为跨文化传播教育的典型案例,通过对比中西美人意象的文化差异,引导学生理解文化符号的生成机制与传播规律。

当我们将西施故事置于长时段的历史视野中观察,会发现其早已突破"美人计"的单一叙事框架,成为映照中国文化心理结构的棱镜,这个持续两千余年的文化建构过程,既展现着集体记忆的塑造机制,又揭示着审美理想的变迁轨迹,更暗含着权力话语的运作逻辑,对于当代教育者而言,重要的不仅是传授这个故事的既定版本,更要引导学生洞察其背后的文化生成规律——这种能力的培养,或许正是人文教育的精髓所在,在文化自觉日益重要的今天,重新审视西施这个文化符号的嬗变史,无疑为我们理解传统与现代的对话关系提供了独特视角。